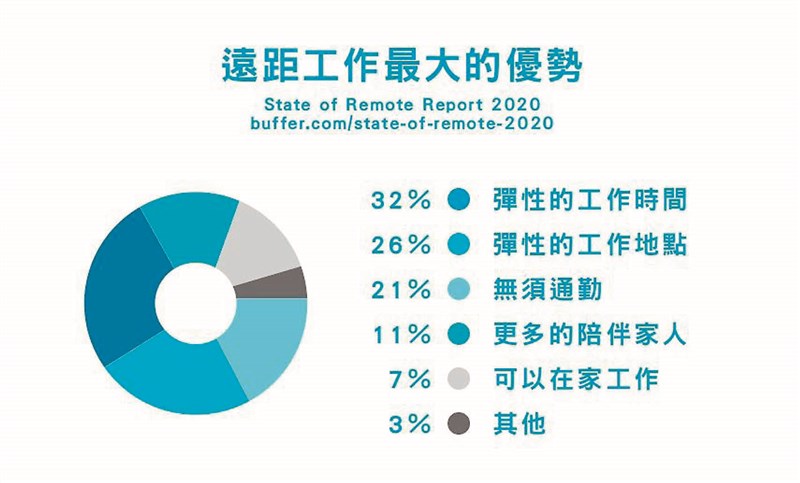

職場革命 遠距工作到底是什麼?圖/文經社提供

職場革命 遠距工作到底是什麼?圖/文經社提供 作者簡介

Joyce Yang

7年級國際工作&遠距工作達人。國際工作及遠距工作經歷超過10年,目前擔任澳洲首都坎培拉大學國際市場專家,同時也是YOTTA跨領域線上課程平台合作講師、線上英文講師、駐站作家、We Work Remotely & Contra遠距工作平台成員。

作者簡介

Joyce Yang

7年級國際工作&遠距工作達人。國際工作及遠距工作經歷超過10年,目前擔任澳洲首都坎培拉大學國際市場專家,同時也是YOTTA跨領域線上課程平台合作講師、線上英文講師、駐站作家、We Work Remotely & Contra遠距工作平台成員。

文/Joyce Yang

世界辦公室革命正在進行中,客廳裡、書房中、廚房旁、陽台上……甚至是花園、菜棚等,你從來沒想過的地點,成了世界各地人的新辦公空間。

不管你看到的是遠距工作、遠程工作、遠端工作、遠端辦公、雲辦公……其實,他們講的都是同一件事情,那就是「Work Remotely」,它泛指通過網際網路、物聯網、雲端……等現在常用科技,並運用各類型軟體、Apps、網站、線上平台等工具,用電子郵件、電子文件、視訊會議、電話會議、即時通訊、電子專案協作等多種方式,來進行非集中、非本地、分離化的工作,地點可以是在家工作、異地工作、移動工作等。簡單來說,就是通過現在大家都可以輕易取得的網路、科技和電子產品,你的地理座標位置,和你的公司、你的同事、你的客戶、你的合作對象……等,可能都在不同的地點,但仍然可以一起工作。

我個人最喜歡,也覺得最恰當的是:遠距工作。因為它凸顯出「距離」,很恰當的形容「打破地理位置」的關鍵之處。

舉例1

Amy在澳洲雪梨某大學擔任媒體傳播經理的職務,辦公地點為澳洲雪梨,但因為疫情,大學目前整體轉為遠距工作模式,Amy人回到南澳阿德萊德的家裡和家人一起,但是依然透過遠距工作的方式,繼續擔任澳洲雪梨某大學媒體傳播經理的職務。

舉例2

Ben是個電腦工程師,他長期居住和生活在德國慕尼黑,但是他以遠距工作的模式,全職為一家位於荷蘭的電商平台工作,他的工作地點常常是家裡,在疫情之前,也會在喜歡的咖啡館工作。

舉例3

Frank為一家完全遠距的公司工作,他居住和生活在新加坡,他在這家以完全遠距工作方式的公司,擔任播客社群以及社群媒體的經理,他和他近一百位同事遍布全球各地,每年公司會舉辦一至二次公司員工旅遊,讓在世界各地的同事可以相聚。

遠距工作的緣起

在距離現在四十七年前的一九七三年,曾在美國太空總署NASA擔任工程師的火箭專家傑克‧尼爾斯(Jack Nilles)提出了遠距辦公的概念。他在被視為是遠距工作先驅的書籍《The Telecommunications-Transportation Tradeoff 》中,認為工作者應該在核心城市的周邊,設立許多衛星辦公室,並使用電子設備進行遠距工作。這樣的工作模式,讓工作者不用集中到一個地點去上班,可以避免把大量時間花在通勤上。

大家一定想,奇怪了,為什麼一個火箭專家,不花時間研究火箭,反而變成「遠距辦公之父」而且提出了一個與自己本職工作和專業完全不同領域的見解呢?

這或許和他當時在工作和生活上所面對的問題有關。在美國,有很多人都需要開車上下班,通勤占據了許多工作者的大量時間,讓工作者時常感到疲憊不堪,而油費也是工作者的一項生活支出。以大環境來看,在一九七三年十月,第一次全球石油危機爆發,當時原油價格從每桶不到三美元飆升到超過十三美元,令美國國內需要開車通勤者負擔更加沉重。在這樣的時代背景之下,尼爾斯提出的遠距辦公,就是為了要解決當時長時間開車通勤的問題。這也是為什麼遠距辦公的英文是Telecommuting,之後才演化為Telework, Teleworking, Mobile Work, Remote Work等。

遠距辦公開始進入到人們視線的中心,應該是在二○○三年SARS 爆發的時候,因為當時的疫情,很多受到疫情波及的地方,企業選擇採取遠距辦公。時至今日,二○二○年新冠病毒疫情全球蔓延,為降低感染風險,各國眾多企業紛紛轉為遠距工作模式,讓員工在疫情之下可以居家辦公,不受地理空間限制。

世界辦公室革命正在進行中,客廳裡、書房中、廚房旁、陽台上、院子內……甚至是花園、菜棚、田地……你從來沒想過的地點,成了世界各地人的新辦公空間。只要有相應的網路和設備,你,可以在這個地球上的任何一個角落,遠距工作。這個世代的人,正在經歷工作模式的大轉變,許多人可能也在不知不覺中,參與了這場席捲全球的浪潮。

(摘自《遠距力:28天成功踏入遠距工作圈的養成計畫》,文經社出版)