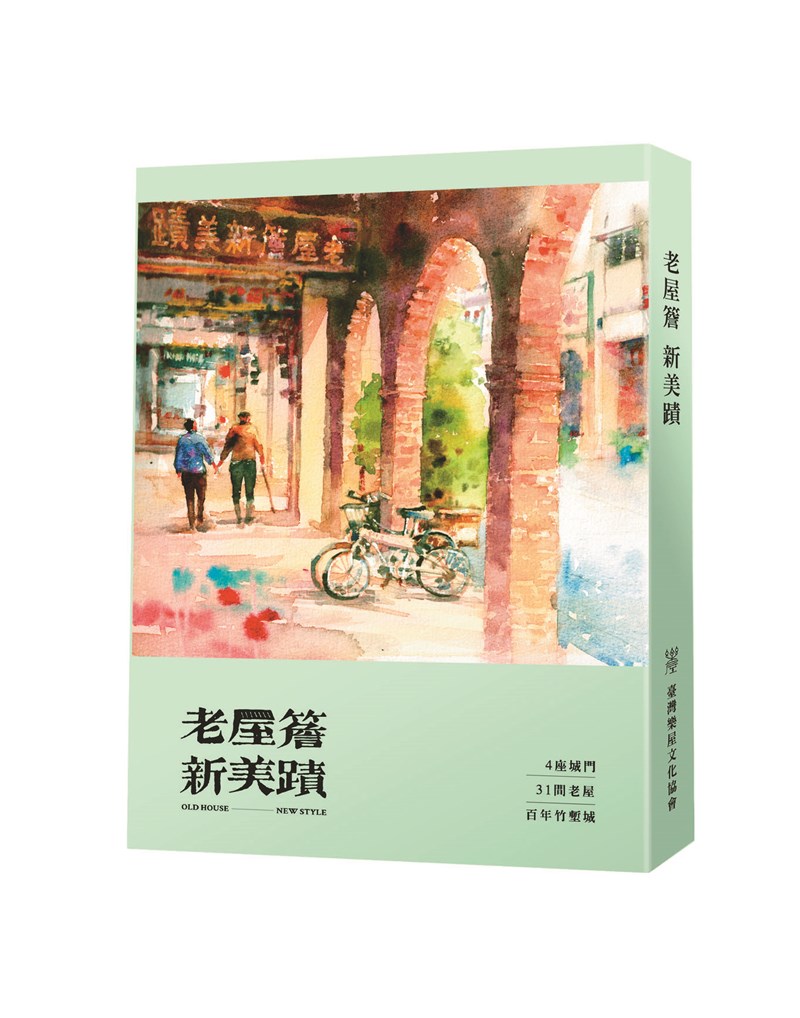

《老屋簷 新美蹟》 圖/遠景提供

《老屋簷 新美蹟》 圖/遠景提供

文/王錫璋

台灣許多城市的房子,常被嫌「又老又醜」,因為老屋很多,來不及都更改建。

但這些老屋舊房,一定要像現在建商的都更案一樣嗎?每塊老屋區域,都改建成十幾、二十層以上的華廈或豪宅,在邁入少子化時代,人口可能愈來愈少,這麼多高樓大廈,以後給誰住呢?

有些縣市開始推動老屋新生計畫,鼓勵市民以整建、維護的方式改善建物機能,讓舊房子仍能復新如舊,或賦予新的生命力量。例如新竹。

新竹古稱竹塹,在清朝康熙年間,即有漢人移入開墾,雍正時期還一度成為淡水廳的廳治所在地,成為北台第一大城。開發已有三百多年的新竹,即使歷經改建、重建,目前具有百年歷史以上的老房子仍然很多。

基於歷史文化和老城街道巷弄寬窄的關係,有些建物的確難以興建新大樓,因此,新竹市政府配合文化部的「私有老建築保存再生補助計畫」,再加上該市文化局推動的「老竹塹‧老屋味」的新竹老屋活化經營補助計畫,提供原屋主或租屋者,修繕老屋,並發揮創意,在原有的空間基礎上,透過巧思轉換功能型態,讓舊屋與新屋風味融合在一起。

申請老屋再生計畫補助的,以位於舊城的商家、店面為多,他們的老屋重生,讓新竹有了文化生命的蛻變。位於新竹的「臺灣樂屋文化協會」,特別在總編輯陳翠萍的策畫下,採訪調查了三十一間獲得補助改善並創造新機能的老屋,並編成《老屋簷 新美蹟》一書。

這三十一家老屋,歷史從三十多年到一百多年的都有,包括藥房、化妝品店、傳統工藝店、文化藝術店面(如裱裝、蓪草製作技藝)、陶瓷美學店面、茶樓、甚至於蔬食素食店等。

這些店面有些是幾代屋主傳承下來,有些是新的業主承租下來的,但都是修復老屋,創造新風貌迎合自己目前的事業需求,例如「陽明茶樓」的新業主,便是將原一至三樓的的樓板交叉打通,並規畫大面積的商品展示牆,不僅讓光線透進來,也製造了空間拉高向上延伸的視覺效果,地板也重新採用四十年代的磨石子工法等,讓老屋有了傳承和創新的風貌。

又如「或者工藝櫥窗」,已有六十四年歷史了,原址本是老舊美髮店,但新業主將其外牆鋪設米石子,裝設番紅花色鐵花窗、檜木窗框,如此美化了外觀,符合工藝店面的風格;內部空間則採修舊如舊的方法,保留原有老屋的味道等。

《老屋簷 新美蹟》一書,不僅談老屋改造,也訪談業主的創業精神和方向,每一篇幾乎都是竹塹老城的歷史故事,這些店面或許未必是知名店家,但串連起來,讓新竹的城市風貌有更多的感性和人情味。