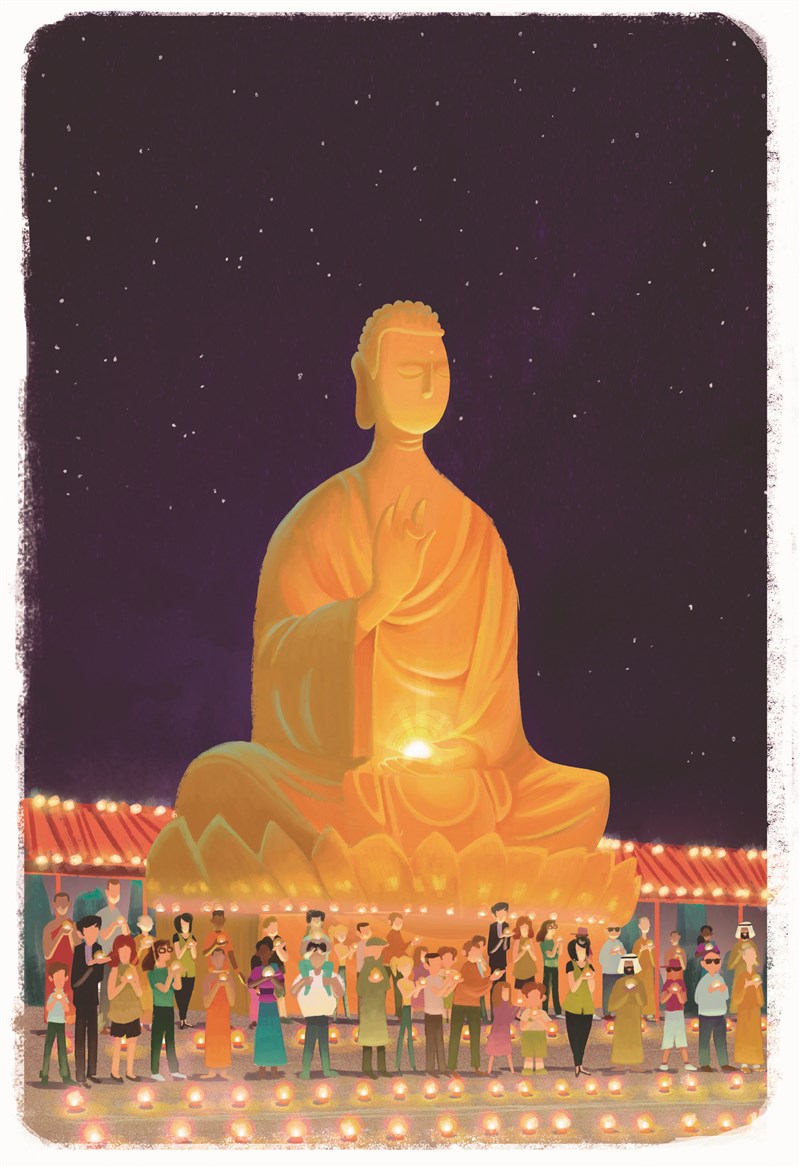

人與人之間,不要因種族文化不同而有所分別,要能彼此關懷友愛、溝通交流。圖/游智光

人與人之間,不要因種族文化不同而有所分別,要能彼此關懷友愛、溝通交流。圖/游智光

隨堂開示錄─各類致詞 36

談讀書 5-4

人間佛教讀書會「全民閱讀博覽會」

時間:2003年8月30日

地點:佛光山如來殿大會堂

讀書人和一般人不一樣,頭腦比較清楚,比較有條理。所以,有的朝代,掌權者為了統治國家,不喜歡人讀書,不要你有思想,他利用「愚民政策」,讓人民變得無知。例如:日本人統治台灣的時候,他就是讓你拜拜,把錢拜了,力氣都拜了,也不會去想什麼東西。等於豬狗牛馬,水草以外,別無他求,有得吃、有得睡就很好了,不要再想什麼了。

現代是一個開放、知識爆炸的時代,大家有讀書的福氣,讀書會變化人的氣質,也會讓這個世界和平、和諧,正義、公理對人生、對整個世界都有很大的貢獻。

現在我們也提倡讀書會,從兒童、文學的書,慢慢讀到歷史、哲學的書,都要有層次上的進展。

尤其我們提倡「不要死讀書」,讀書,是要給人活用,是為了人,不是為了一張畢業證書,也不是說女孩子讀書就可以嫁一個好丈夫,男孩子讀書就能找一份好職業,這太渺小了。讀書人對國家、社會、整個世界有一個責任,這個責任是公理、正義、和平、倫理,這許多都是非常重要的。

第七個十年:倫理的人生(六十歲到七十歲)

六十歲以後,體會更深了,我就把它規畫成「倫理的人生」。倫理,倒不一定指夫妻、父母、兄弟、兒女、家族、君臣等倫理。倫理就是社會次序,人與人之間的準則。社會之所以成為一個社會,成為一個人類共居的空間,人與人之間必定有一個規範,這個規範包括要融和、要尊重,要彼此互助、彼此體貼、歡喜、慈悲,這種倫理的準則,才是社會的正氣、才是人的軌道。

例如:我出家了,我沒有家,也沒有父母,沒有兒女,沒有親眷,不過沒有關係,天下的人都是我的父母,天下的人都是我的兄弟姐妹。佛經裡說得很明白:「一切男子是我父,一切女人是我母。」因此我把大家都看成是我的父母,所以,辦了養老院、療養院、仁愛之家、佛光精舍、老人公寓,我不能對我的父母盡孝,但我可以對這許多人盡孝啊!

我的徒眾最初要出家,有的父母是贊成的,有的父母是反對的,我就邀請他們的父母到這裡來住個一天、二天,我們叫做「親屬會」。我把徒眾的父母看成是「親家」,我們像「親屬」一樣聚個會,讓他們知道:你的兒女都是我的徒弟,我的徒弟都是你的兒女,他們一樣可以孝順你啊!每一次都有幾千人聚會,覺得這是人生中很開心的一件事。

六十歲到七十歲,我在世界各地就是一直提倡這種人與人之間,所謂的「倫理關係」,也不光是老人,像我們舉辦少年營、兒童營,甚至在全世界成立幾百個童軍團、青年團,最主要的就是讓人與人之間的友愛、關懷、交流、溝通,儘量發揮。我們讀書人不要分種族、不要分地域,所以在我提倡的國際佛光會裡,可以說白人、黑人、印地安人……什麼人種都有;在南非,有黑人佛學院;在印度,有印度佛學院;就是本山,也有十幾個國家的人在這裡念書。把人和人的關係拉近,不要因膚色、語言、文化、生活習慣不同,而有分別。(待續)