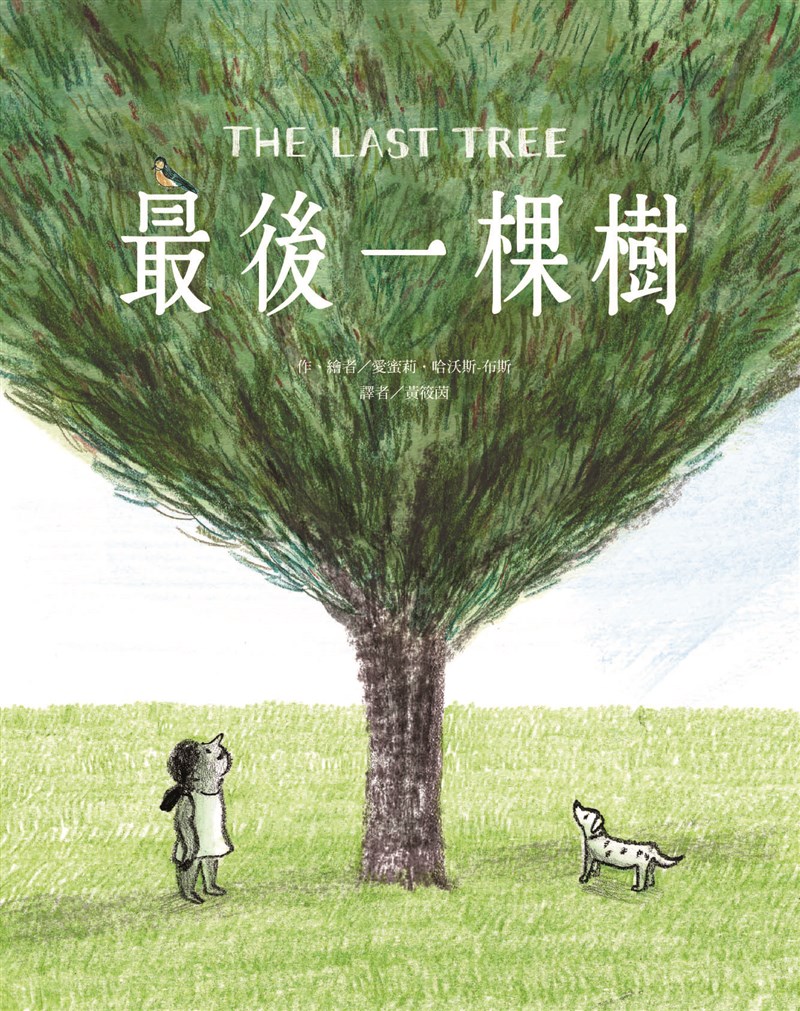

《最後一棵樹》

圖/台灣東方出版社提供

《最後一棵樹》

圖/台灣東方出版社提供

文/廖淑儀

順著景美溪走,從盆地城市的邊緣,慢慢攀升進到山林裡去,深坑、石碇、平溪,乃至水木清華的十分、瑞芳。一路上灰白的城市風景,漸漸變成人與森林並存的風貌,擁擠的商店街裡交錯著樹木扎根的遺跡,沁涼的空氣也標誌著,幾千年來水、樹,與人之間互相滋養、循環的風貌。

僅僅是這樣的接觸,就能感受自己的心從躁動慢慢沉靜下來,在大樹旁邊,在颼颼搖曳的樹葉聲裡,你彷彿就凝定在生命的搖籃裡,無所謂時間與空間了。永恆就刻篆在樹木的年輪裡,是聖經裡的生命樹,吃了果實就得永生;也是北歐神話裡的宇宙樹,是萬界萬物的母土;更是我們內在生命的小宇宙,器官與血液,氣息與呼吸,生生不息。

生老病死代代循環

來自英國的愛蜜莉.哈沃斯-布斯(Emily Haworth-Booth)一向關注於「反抗滅絕」(Extinction Rebellion)的環保運動,在她創作的這本《最後一棵樹》裡,也是利用簡單的故事,闡述了人與樹(環境)的相處關係:人類為何選擇居住在樹旁,如何與樹互相依存,如何利用樹,又怎麼失去跟樹的連結,乃至於失去對人的連結,最後如何重新植樹,找回和樹的交流。

素描般的筆觸,大量的綠色與黑色線條,同時詮釋了枝葉的蔥鬱,以及枝幹的功用。蓊鬱的枝葉用來庇蔭乘涼與遊戲,黑色的枝幹則用來生柴火蓋房子,當人們逐漸用更多的黑色枝幹架構自己的家,愈來愈多的黑卻也逐漸遮蔽視野,最後築起厚厚的牆,表面上是用來隔絕風雨,但事實上也隔絕了友善與連結,順帶高築了猜忌與冷漠。

然而,一棵瘦弱的小樹苗在高牆之外,早先因為無法負擔建築工事,終於成為唯一存活的樹。

樹就像孩子,經過日晒雨淋的灌溉,一天天成長起來。孩子與樹,在高牆之外,在猜忌與冷漠之外,維持著初心,維持著最初的連結,就像人們剛來到這片樹林時,遊戲、唱歌、大笑,照顧小樹,「直到他們明白不能把這最後一棵樹砍下來」。因為一棵樹就是一片森林的種子,因為一棵樹就是人與樹最初生命的連結,因為一棵樹能找回人們和諧相處的記憶。

繪本的故事裡強調時間性,從人們找到良好的居處開始(在樹林裡),到人們過度利用樹木,到建築木頭高牆,截斷連結,再到孩子找到跟小樹相處的方式,最後喚醒成人曾經在樹林裡的美好時光記憶,重新建立有樹存在的家園。

時間性就是人類生命的脈絡,人們需要時間來領略生命,而樹木就是生命的顯影,你怎麼活著,樹木就以什麼姿態呈現在你眼前。最後一棵樹之所以又演變成最初一棵樹,便是這樣以人類的初心不斷循環的結果。樹木不為人們而活,但人們與樹木的關係會造就他們在我們眼裡的樣子。也許換個角度看,樹木看著我們,人類也是生命的一種顯影,生老病死,代代循環,在他們不露情感的視角裡,我們也許更快生滅,但終究也是生生不息的。

繪本的美好,常常是在簡單輕快裡透露生命真諦。沒有濃重的文字說教,也沒有繁複細微的理論,透過圖像傳遞的,不過是我們熟悉的事物,但透過紙背的,卻是會一直刻畫在心上、不斷翻閱的真理。

無用之用是為大用

有關「樹」的繪本,自始以來就非常多,隨手拈來身邊就有幾本,像是描繪樹與人和諧相處的生活的《樹真好》,水彩的墨色一下就能勾動懷舊的氣氛,在時間裡湧動樹的頌歌;而以「樹」為繪畫主軸的伊勢英子,則以見證自我生命軌跡和大地生機的角度,工筆而飛揚地創作了一系列有關樹的畫作。

《最後一棵樹》裡的小樹苗因為沒有建築的價值而免去被砍伐的命運,這樣的寓意不僅僅是生命之所以循環的道理,更被莊子用來譬喻「無用之用,是為大用」的哲學寓意,唯有「無用」,才能見證千古留存,才得以給出啟示。

而在文學裡,樹木則常常成為情感的點睛品。還記得幾年前白先勇的散文集《樹猶如此》,他藉自家花園裡的草木緬懷摯友的段落,「草木跟人一樣,受了傷須得長期調養,我花了一兩年功夫,費盡心血,才把那些茶花一一救活」、「美中不足的是,抬望眼,總看見園中西隅,剩下的那兩棵義大利柏樹中間,露出一塊楞楞的空白來……」情景交融的深情款款,令人動容。

我也曾經在老師引領下走入原始森林,感受到忽然湧出的歡愉能量,能辨識樹能量的老師解釋說,那地方本來就具有遊戲般輕快的樹木能量,所以人們一接觸就會忍不住暢快開心起來。人類與樹木,在呼吸之間相互連結著。一棵足以環抱的大樹就能給出多倍的療癒能量,更何況是一片樹林。繪本作者愛蜜莉提醒我們的,也是如此,從我們腳下出發,不管是一棵小樹苗,或是公園裡的一棵樹,都能因此感受生命如此款款地脈動。