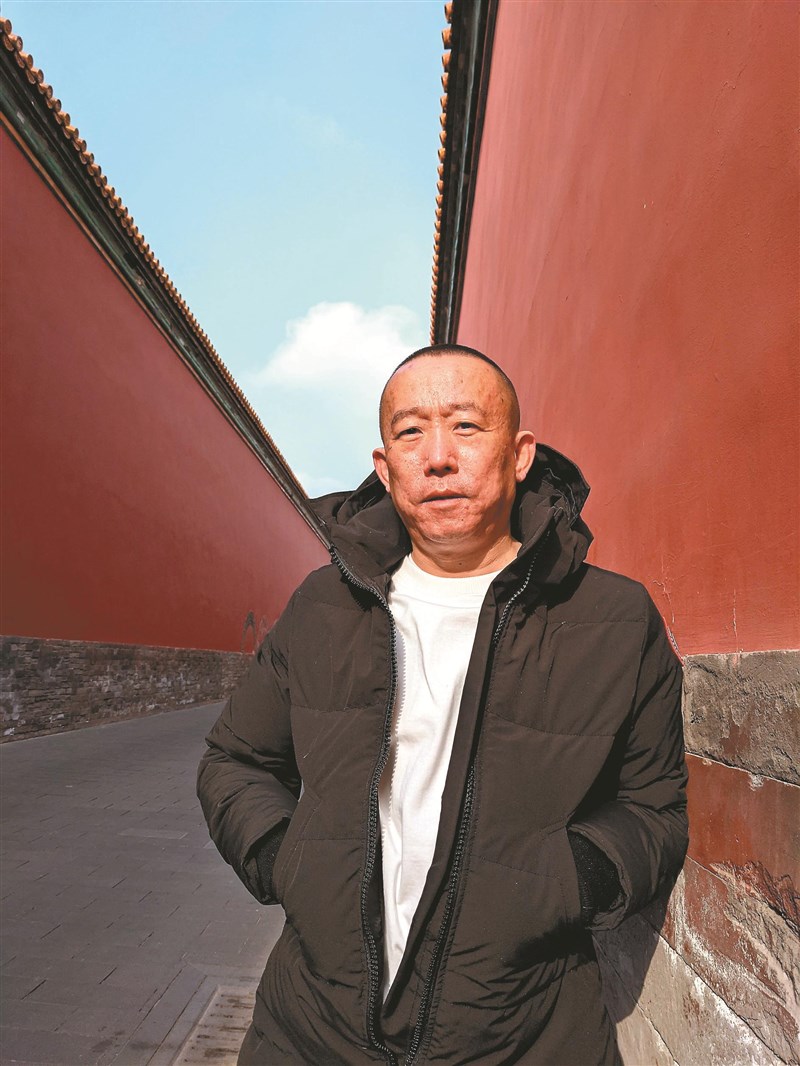

導演李東珅。圖/李東珅提供

導演李東珅。圖/李東珅提供

紀錄片《中國》第一季第一集劇照,圖中人物是回到魯國的孔子。

圖/李東珅提供

紀錄片《中國》第一季第一集劇照,圖中人物是回到魯國的孔子。

圖/李東珅提供

文/記者袁汝婷、柳王敏

一部講述中國歷史的紀錄片《中國》在中國大陸網路平台的播放量和相關評分衝到前列,獲得廣泛回響。如何展現浩瀚博大的中國歷史,做到「叫好又叫座」?這部紀錄片的製片人、總導演李東珅話說從頭。

記者:這部紀錄片被列為二○一九年中國大陸國家廣播電視總局重點紀錄片創意選題。為什麼將紀錄片取名《中國》?

李東珅:中國,是這部紀錄片的主人公。中華文明經歷了孕育誕生、成長壯大、鼎盛綻放的過程,歷經數千年未曾斷流,力量之源是什麼?如何影響今天?我們想進行探尋。以沉甸甸的《中國》作為片名,充滿挑戰。拍攝這部紀錄片前後花了五年時間。

記者:這麼廣博的命題下,如何選取內容?

李東珅:紀錄片探索「寫」影像化的中國「通史」。影像著史,敘事必須先捨後取。所以,我們選取了中華文化發展史上最具開創性、轉折性的,對後世影響深遠的重要節點進行表達。

《中國》的第一季,時間橫跨一千多年,以春秋戰國、秦漢、魏晉南北朝、隋唐四個部分,講述了中華文化的誕生、國家制度的奠基、多民族與多元文化的融合,直至全面鼎盛之世的到來。我們試圖用十二集的篇幅,講述一個大一統、多民族國家的形成過程,勾勒歷史發展的大脈絡,特別邀請了一批歷史學家對所呈現歷史邏輯的正確性、史實的準確性進行指導和把關。

寫意表達千年畫卷

記者:這部紀錄片為什麼選擇以歷史人物作為引線來展開?

李東珅:因為人的命運可以映照歷史流變。第一集《春秋》講述了孔子和老子的一場會面,雖然孔子未能在有生之年實現自己的理想抱負,但他的思想卻穿越千年,至今仍給人類以啓迪和滋養。最後一集的落點選擇了「小人物」——來自日本的遣唐使者阿倍仲麻呂、「一別兩寬,各生歡喜」的李巧兒和翟生、長安西市的粟特商人等。我們的認知是,歷經一代代的努力,中國走向了盛唐,而盛世往往讓一般人感受深切。

記者:這部紀錄片少有對白情節,節奏較慢,為何這樣表現?

李東珅:為了最大程度還原真實,傳達更飽滿的信息量。我們突出內容和歷史時代大背景的連接,劇情往往會沖淡信息量。我們不想把紀錄片拍成電視劇,必須選擇「去劇情化」。

《中國》在影像上最大膽的探索是所有鏡頭放慢了一倍速度,用大量畫面去表現古今人們共同的尋常生活狀態:吃飯、讀書、寫字、出行、思考……手法的創新,讓整部片子更加寫意;我們希望以寫意的表達,讓觀眾靜下心來感受歷史。

感受到歷史的力量

記者:紀錄片的創作初衷是什麼?

李東珅:錢穆先生說過,一國之國民,對其本國以往歷史,應該略有所知,「尤必附隨一種對其本國以往歷史之溫情與敬意」。

對本國歷史能「略有所知」的樸素目的,就是我們的創作起點。

記者:您和創作團隊希望紀錄片《中國》達到怎樣的效果?

李東珅:我們希望更多人,尤其是青年和孩子,通過這部紀錄片感受到歷史的力量,產生對歷史的興趣。這部紀錄片展現的遠非全部的中國歷史,但像一扇門,推開這扇門,可以看到更廣闊深邃的世界。