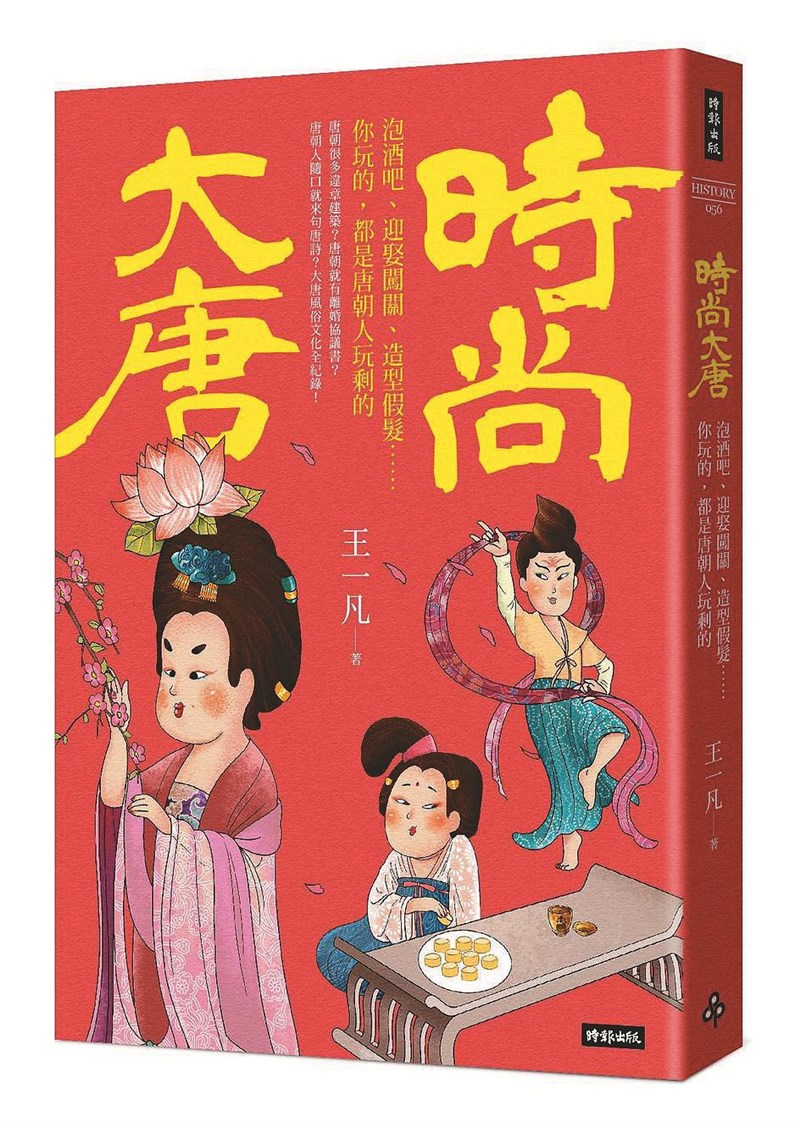

大唐時尚

圖/時報出版社提供

大唐時尚

圖/時報出版社提供

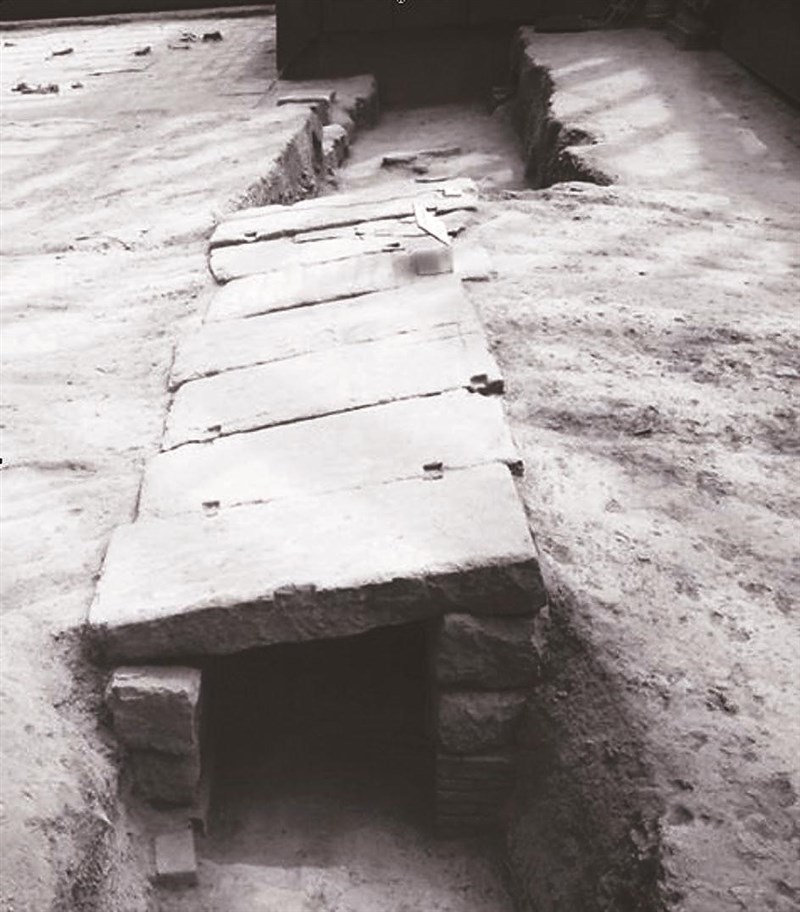

大唐西市遺址,可以看到當時的地下排水系統已經形成。

圖/時報出版社提供

大唐西市遺址,可以看到當時的地下排水系統已經形成。

圖/時報出版社提供

文/王一凡

有句話說:「禍從口出,病從口入。」這個道理其實在唐朝時就意識到了。關於疫情,他們早就想到,除了醫藥的防控外,養成良好的生活習慣也至關重要。

其實說起來,傳染病一直都是歷朝歷代政府心裡的陰影,大唐也不例外。千萬不要以為一場疫情造成的結果,不過是丟失一些生命這麼簡單(當然,這本身已經不是小事)。如果疫情無法控制,小則直接危害老百姓的生命安全;大則社會的安定和經濟的發展會受到很大的影響。不用看唐朝,SARS和新冠病毒就是典型的例子。除了賣口罩和酒精以外,很多商家都關門不做生意,街道上冷冷清清。每天人心惶惶,誰還有心思進行經濟建設啊!

好在我活了幾十年,就遇到這兩次。不過如果時間往回倒推一千多年,唐朝的疫情可是時不時就會鬧一次。翻開《新唐書》和《舊唐書》,隨便摘錄幾段,就能看出來大唐疫情發生的頻率:貞觀十年(西元六三六年)關內河東大疫;貞觀十五年(西元六四一年)三月澤州疫;貞觀十六年(西元六四二年)夏谷涇徐戴虢五州疫……

看這個記載,疫情發生的頻率非常高,幾乎每過幾年就會有一次,要嘛「死者眾」,要嘛「死者千數」,聽起來實在非常嚇人。再看看每次疫情發生的區域,幾乎都會遍及好幾個州府。可以想像,當時的老百姓真的是受夠了疫情之苦。

為什麼這些疫情會頻繁發生呢?和當時的自然條件與社會狀況直接相關。

有句話說:「大災之後必有大疫。」古代的人們對自然災害的預防與控制能力比較薄弱,所以自然災害很多,例如蟲災、水災、旱災後,自然環境受到破壞,病菌馬上見縫插針地開始禍害起來。

戰爭也是造成疫情的一大重要原因。古代打仗經常都是長途跋涉,往往從南方行軍到北方,或者由北方行軍到南方,氣候變化常常讓部隊裡的士兵身體不適,也就是水土不服,容易滋生病菌,導致疫情發生。

當然除了這些,當時人們的衛生習慣、飲食習慣與居住環境也是造成疫情大面積氾濫的原因。那麼面對疫情,政府會採取哪些措施來預防和控制呢?

朝廷的關懷

疫情這麼嚴重,過幾年就來一次,看著老百姓受苦,誰最著急呢?皇帝,他的心裡其實比誰都著急。

唐玄宗李隆基是一個把老百姓健康時時刻刻掛在心上的好皇帝,他知道民間疫情嚴重,於是親自設計配方「廣濟方」,專門應對疫情防控的方子。他把這個方子下發到全國各地,讓老百姓按這個方子防疫。

可是方子發下去後,唐玄宗還覺得不放心,萬一有人看不到,或者看到後又忘了,怎麼辦?於是他又下了一道詔書:

朕頃者所撰《廣濟方》,救人疾患,頒行已久,計傳習亦多,猶慮單貧之家,未能繕寫。閭閣之內,或有不知。倘醫療之時,因致橫夭,性命之際,寧忘惻隱。宜命郡縣長官,就《廣濟方》中逐要者,於大板上件錄,當村坊要路榜示。仍委採訪使勾當,無令脫錯。

意思是說,為了能讓更多人看到廣濟方和記住它,無論是鄉間還是城市,各地的官員要把這個方子刻在路旁的木板上,以便時時刻刻提醒老百姓防疫。

你看,還真的是為老百姓操碎了心的好皇帝。

像唐玄宗這樣關心疫情的好皇帝不只一個,文宗皇帝也非常重視傳染病的防控工作,特別是疫情嚴重地區老百姓的生活,送醫送藥,下詔書減免戶稅,並下詔要求地方官員妥善處理無人收管的屍體,防止再次傳染。

除了這些細微的關懷以外,想要更好地預防疫情發生,其實更有效的辦法,還是對醫學常識的普及和教育。這一點,大唐皇帝也想到了,再來看一條唐玄宗的詔書:

開元十一年七月,諸州置醫學博士敕。敕,神農辨草,以療人疾,岐伯品藥,以輔人命,朕全覽古方,永念黎庶,或營衛內癕,或寒暑外攻。因而不救,良可難息。自今遠路僻州,醫術全無,下人疾苦,將何侍賴?宜令天下諸州,各置職事醫學博士一員。

什麼意思呢?就是說,老百姓的健康問題實在讓皇帝感到非常擔憂,於是便在各州設立醫學博士一名,藉此促進該地區的醫療衛生工作。

傳染病要治,更要防患於未然。

有句話說:「禍從口出,病從口入。」這個道理其實在唐朝時就意識到了。關於疫情,他們早就想到,除了醫藥的防控外,養成良好的生活習慣也至關重要。唐初一位叫巢元方的醫學家寫過一本醫書《諸病源候論》,當中就提出飲食衛生的概念,指出人們食用正常的肉類食品不會有問題,但一定不要吃那些患傳染病死亡或吃了毒草死亡的動物,否則也會感染病毒,導致死亡。另外孫思邈的《千金要方》還提到關於水淨化處理的問題,這個辦法其實非常簡單,就是將配好的藥材沉入井中,藉此發揮改善水質、防控疾病的作用。他說:

一人飲,一家無疫;一家飲,一里無疫。飲藥酒得,三朝還滓置井中,能仍歲飲,可世無病。當家內外有井,皆悉著藥,辟溫氣也。

這是這位醫學家從醫學角度提出的水治理措施,同時,孫思邈還提出了居住環境和人類健康的關係。他說:

必在人野相近,心遠地偏,背山臨水,氣候高爽,土地良沃,泉水清美,如此得十畝平坦處便可構居。

其實就是指居住環境對人身體健康的影響,背山臨水,氣候高爽,不正是現代人嚮往的田園生活嗎?人少,汙染小,空氣又好,病菌自然就少,當然有利於健康。

但總有一些人不可能離開城市去鄉村生活,而且城市要發展,也不可能把人口全都遷居到鄉村,所以城市的環境衛生就不能忽視了。特別是城市的排汙工作,一定要做好,否則病菌就有可能從中滋生,影響人們的健康。

所以唐朝時期,率先有一條法律規定,在城市裡一定要注意環境衛生,誰家亂倒垃圾、亂排汙,就要挨板子。

好吧!就算垃圾可以自行處理,生活中的汙水應該排放到哪呢?別煩惱,大唐的地下排汙工程其實已經相當到位,完全可以解決這個問題。雖然我們現在已經不可能看到當時的整體情況,但從西安的一些唐朝遺址上還能看出當時的狀況:西安市東門外中興路一帶,曾出土唐代的排放生活汙水與雨水的地下水道;大唐西市遺址也有完整的地下排汙管道。這些或許可以說明,唐朝的地下排汙設施已經相當完備了。

(摘自《時尚大唐》,時報出版)

作者簡介

王一凡

地地道道的關中女子,喜歡用自己的文字書寫關中的歷史故事與傳奇。

2015年出版長篇小說《穿過塵霧》,2018年出版長篇小說《離離原上草》。

現為陝西省作家協會會員。