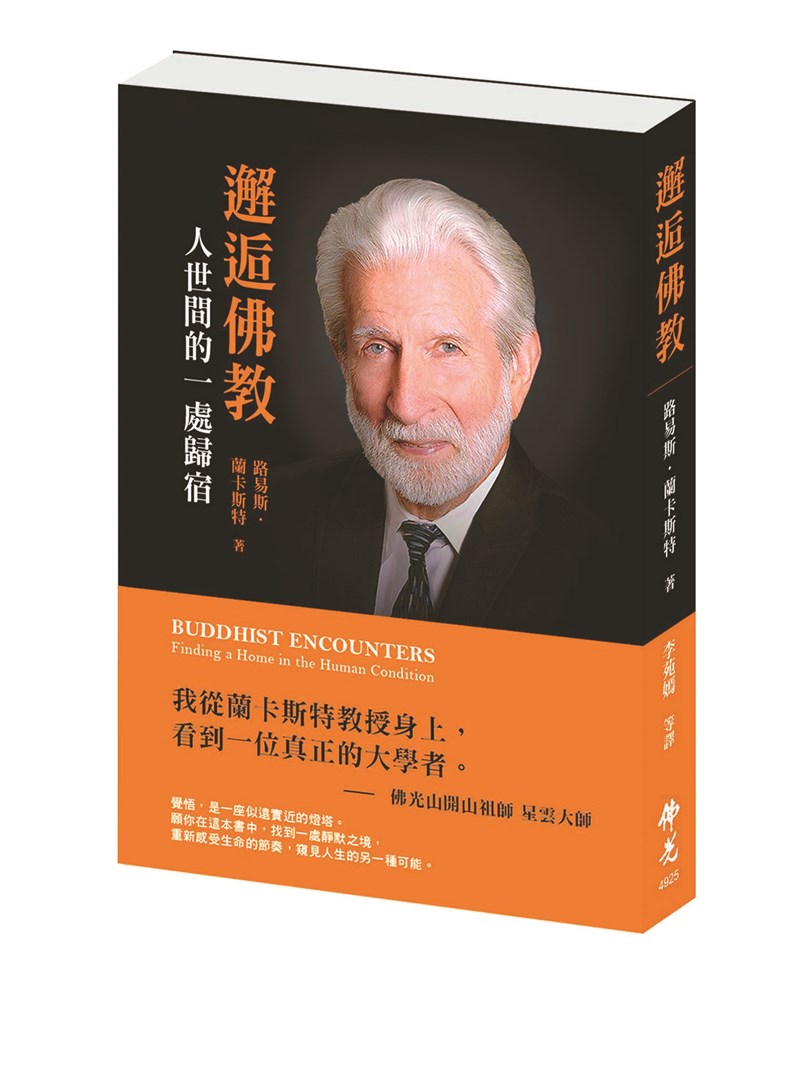

《邂逅佛教:人世間的一處歸宿》,佛光文化出版

圖/財團法人佛光山人間佛教研究院提供

《邂逅佛教:人世間的一處歸宿》,佛光文化出版

圖/財團法人佛光山人間佛教研究院提供 生活常常如此——渴望甜美的西瓜,卻得到樸實的南瓜。學會欣賞南瓜,便能體會到真正的滿足與幸福。圖/財團法人佛光山人間佛教研究院提供

生活常常如此——渴望甜美的西瓜,卻得到樸實的南瓜。學會欣賞南瓜,便能體會到真正的滿足與幸福。圖/財團法人佛光山人間佛教研究院提供

文/路易斯‧蘭卡斯特

譯/李苑嫣等

初夏時,我的鄰居在靠近街道的地方種下一顆種子,並在旁邊插上了種子包裝上的標籤,用以辨識這株植物。那是一顆西瓜種子。我看到時感到非常開心,因為能夠再一次親眼見證西瓜的成長過程,對我來說,是一件值得期待的事。

我對這株西瓜的期待,或許正反映出疫情期間我們的生活是多麼的受限。每天,我都會花時間觀察它的生長。當它開花時,我無比興奮;但接著,一朵又一朵的花兒相繼凋零,卻始終沒有結出任何果實,這讓我難掩失落。

然而,就在某一天,一個驚喜悄然出現——我發現枝枒上冒出了一顆小西瓜。原來,其中一朵花,終於結出了果實。

隨著日子一天天過去,那顆小西瓜逐漸長大,但它的模樣卻有些奇怪。它看起來不像我所熟悉的任何一種西瓜,我心想:難道這是某種新的雜交品種?

然而,隨著這顆「西瓜」愈長愈大,外型也變得愈來愈奇特。有一天,我站在那裡,凝視著它,試圖弄清楚究竟發生了什麼事。直到那一刻我才驚覺——這根本不是我所期待的西瓜,而是一顆南瓜!

我心裡納悶著:誰會想要一顆南瓜,來取代那原本應該甜美多汁的西瓜呢?難道,今天來教導我關於「欲望」的老師,竟會是這顆平凡、不受歡迎,陰錯陽差混進西瓜種子包裡的南瓜嗎?

就在我凝視它的那一刻,我第一次意識到,這顆深綠色、帶有淡紅色條紋的南瓜,其實非常美麗。它讓我想起日本藝術家草間彌生(Yayoi Kusama)筆下的南瓜雕塑——那是她眼中南瓜的藝術之美。

於是,我對那顆南瓜說道:「其實,你真的很美。但你,畢竟不是一顆西瓜。那麼,你想傳遞給我什麼訊息呢?」

南瓜對我說:

我雖然不是你所渴望的,但我也有我的存在價值。或許,你真正該思考的,是我的本質,而不是你原本的期待。

我耐放、用途廣。當白晝漸短、黑夜提前降臨時,你可以在我身上刻出一張狂野的面孔,點上一根蠟燭,讓我的五官在夜色中閃爍微光。

在那些幽魂甦醒、徘徊人間的夜晚,我成為了一位守護者。來自過去的幽魂——那些令人痛苦的記憶、悲傷的根源——將被我散發的光芒驅趕。而對於你所珍惜的回憶,我會點亮一道溫柔的光,引導你再次找到它們。

孩子們會追隨我的光芒,來到門前,然後收到一份禮物。

等到冬季來臨,當你慶祝生命、感恩歲月的豐饒時,我還能變身為一份南瓜派,成為你的一部分。

經過這番思索,我開始意識到,每個人對生活都有自己渴望的模樣。我們希望伴侶符合我們的想像——聰明、可靠、富有責任感;我們盼望孩子才華洋溢、備受讚賞;我們期待在工作上獲得尊重與財富。

但當現實與期望之間出現落差時,失望便悄然而至。比如,當別人遞給我們的是一顆南瓜,而不是我們一心期待的西瓜,我們該如何面對?當孩子陷入掙扎、需要幫助時,我們該怎麼做?當工作要求嚴苛,回報卻不如預期時,我們該如何調適?當伴侶的心思始終放在自己的欲望上,而非我們的期待時,我們又該如何應對?

面對這顆「南瓜」,我們真的能心滿意足嗎?

究竟,是什麼讓「欲望」成為問題?

當欲望與「貪、瞋、痴」三毒結合時,它就會變得危險。即使我們的欲望只是針對自己已擁有的事物,不貪求更多或他物,這樣看似正向的狀態,其實仍潛藏著陰影。舉例來說,我們可能會依戀一種熟悉而舒適的感覺,並為此感到滿足。然而現實是,一切都在變化,我們無法阻止這個過程——無法將任何事物固定在某個永恆的時刻。當我們試圖抓住那稍縱即逝的滿足時,「貪」便悄然浮現;而當這份滿足不可避免地流失,「瞋」就會跟著生起。我們渴望一切恢復原狀、回到從前的模樣——即使那樣的期待,其實只是痴心妄想。

起初,我看著那株南瓜植株時,一心堅信它是西瓜,卻遲遲不願面對現實。它的葉形與西瓜不同,花朵也不太一樣,連小瓜的形狀與顏色都對不上。儘管如此,有一段時間,我仍陷在「這就是西瓜」的錯覺裡。

滿足感也經常如此。當我對自己的生活感到滿意時,眼中所見的,往往就是我渴望的「西瓜」模樣,因此會不自覺地忽略那些與之不符的跡象。隨著現實的變化與覺察的到來,反而讓我生起憤怒與失望。我不再能看見事物任何光明的面向,也難以在嶄新的當下感受到喜悅。

觀察衰老的反應

變老,是一種深刻的挑戰。我曾經認為,五十歲是一個非常美好的年紀;但當年齡漸漸逼近九十,生活出現了一些變化,這些變化讓我發現,如今的日子比四十年前更具挑戰性。我變得更容易對變化感到不滿,更容易否認變化的存在——我開始忽略體力的下降、行動上的不便、疲勞後恢復的遲緩、皺紋的浮現。這一切似乎是在不知不覺中,毫無預警地降臨到我身上。

透過觀察自己對衰老的反應,我逐漸理解,那些與我一同生活在這個變動不居世界中的人們所面對的處境。我也理解,那種不願接受現狀改變的心情——那是一種可能引發強烈憤怒的情境,也是一種讓人對新事物產生恐懼的狀態。

難怪我們會反覆追憶過往,感嘆那些曾經的擁有。而讓人感到絕望的是,過去我們視為「黃金時代」的時光,如今正在悄然被侵蝕;我們也彷彿註定,要走入一個愈來愈難以如願的未來。

我們曾經擁有一顆西瓜——或者,至少我們曾經以為那是一顆西瓜。那麼,未來呢?未來會是我們的南瓜嗎?我們是否對正在發生的一切,失去了渴望與關注?我們可以問問自己:

如果此刻,以及未來呈現的,是一顆南瓜——

我是否有勇氣,不帶偏見地凝視它?

我是否看得見,那隱約閃耀的光芒?

我是否能認識,自己所擁有的價值?

我是否終將學會,珍視這顆屬於自己的南瓜?

(摘自《邂逅佛教:人世間的一處歸宿》,佛光文化出版)

【作者簡介】

路易斯‧蘭卡斯特(Lewis R. Lancaster)

現為美國加州大學柏克萊分校東亞語言文化系終身榮譽教授、西來大學宗教學系榮譽教授,以及澳洲南天大學董事會成員。作為佛教經典電子化與數位化的開創者之一,創立「電子文化地圖」(ECAI),長年致力於推動跨領域佛學研究與文獻保存。曾出版及編輯多本佛教書籍。近年出版《佛教海線絲綢之路》及本書。目前為「佛光大辭典英譯計畫」的最高指導顧問,亦為佛陀紀念館「佛教海線絲綢之路——新媒體藝術特展」(2021-2026)之學術策展人,並常受邀擔任各大學術會議的主題演講人。