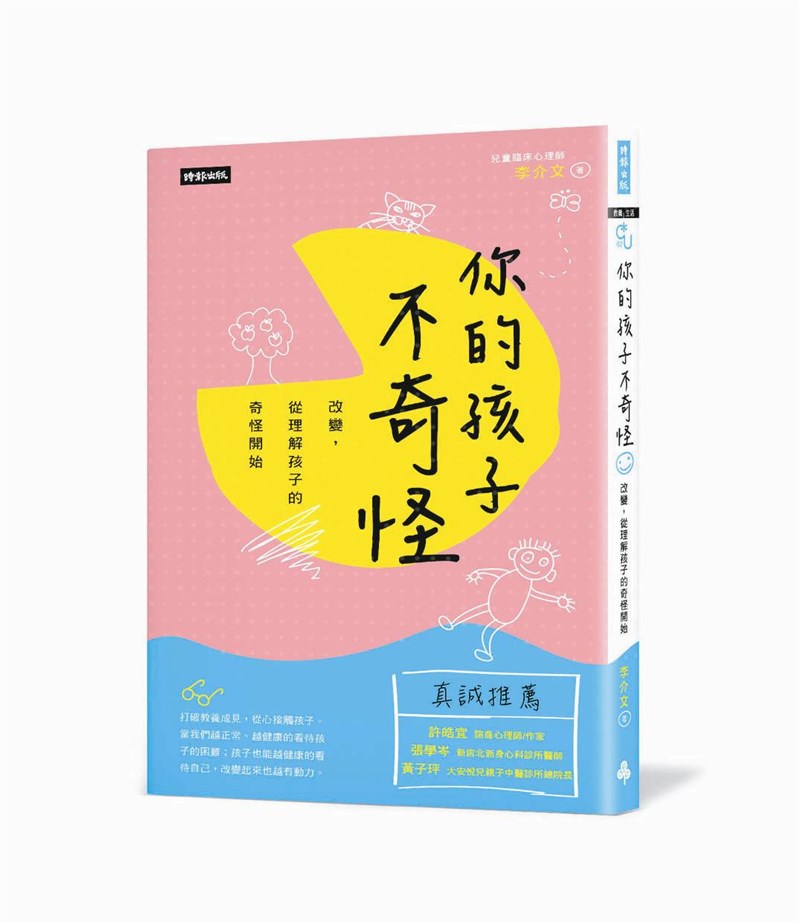

教養從來就不是一個下了指令,孩子就會自動完成的過程。下一個好的指令,能增加孩子完成目標的機會,但執行的過程,家長也必須時刻參與。圖/時報出版提供

教養從來就不是一個下了指令,孩子就會自動完成的過程。下一個好的指令,能增加孩子完成目標的機會,但執行的過程,家長也必須時刻參與。圖/時報出版提供

文/李介文(兒童臨床心理師)

教養從來就不是一個下了指令,孩子就會自動完成的過程。下一個好的指令,能增加孩子完成目標的機會,但執行的過程,家長也必須時刻參與。除了目標、任務之外,教養也是一個親子相處的過程,必須建立在良好的親子關係上,我常跟家長說,目前的狀況,最糟也就是這樣了,如果親子關係改善了,孩子的狀況會愈來愈好。前提是家長必須克服在自己的情緒,以及度過孩子情況起起伏伏的不穩定期。

說到這裡,很多家長都會反應:「哼,老師,我也知道啊!那我就什麼都不要管他、什麼都順著他,我們的親子關係就會變好啦!」

所以,我必須再強調一次,改善親子關係不是溺愛,了解孩子的狀況,並不代表我們就認同他的行為,而是引導孩子把內心真正的想法說出來。

我們來思考看看這個例子:小宇的筆芯盒被同學搶走了,他出手打了同學。

NG但常見的想法是:你不可以打人,即使對方搶了你的東西,打人就是不對!幹嘛這麼小氣,筆芯盒再買就有,送他啦!

我們換個場景,如果今天是你的iPhone被搶走,你的心情會如何?(思考孩子的問題時,請依照孩子的認知功能和所有資源來思考,或許孩子珍視文具的感覺,會跟我們珍視手機或名牌包的感覺一樣)。

孩子生氣時,家長通常不會在第一現場,有時可能是聽學校或安親班老師轉述,此時,請冷靜的觀察一下孩子的情緒,是忿忿不平還是有些得意,或者在觀察大人的反應?

如果觀察到了孩子的情緒,請先反應給孩子,例如,「我覺得你講到這件事的時候,真的很生氣耶!」如果觀察不到,也可以直接問:「當筆芯盒被搶走時,你的感覺怎麼樣呀?」

臨床上,家長最常反應的問題是:「問了,但孩子不講!」冰凍三尺非一日之寒啊!如果孩子在過去的經驗中學到,反正說了也沒用,只會被罵得更慘,或者被說狡辯,那誰還要講啊?不如趕快認錯,可以早點脫身。

於是,我看到許多孩子,認起錯來,簡直是個專業的反應,還可以說出一長串的大道理,自己不該如何如何,真是對不起老師跟爸媽,但可以感覺到孩子敷衍的態度。或者,有些孩子積怨已久的,就是打死不肯認錯,與爸媽或老師僵在現場,最後不是被痛罵或痛打一頓,就是大人另有要事在忙,不了了之。

觀察與詢問孩子的原因,是為了要了解當下實際發生了什麼事,我們了解得愈清楚,愈能幫助孩子判別哪個時間點,可以做什麼處理或努力。這些細部的處理跟努力正是孩子需要的,他們雖然知道大目標「不要生氣」,但是根本不知道該怎麼執行,甚至不知道有些氣根本就是可以避免的,雖然他們也不喜歡生氣,但是事到臨頭,又只有生氣一途。

如果您開始慢慢練習孩子生氣時,先穩定自己的情緒,冷靜觀察,那麼,還有一些招數:

一、給孩子安全的生氣空間

孩子通常會在感受到威脅、否定或需求不被滿足時而生氣,此時,如果我們繼續否定他的生氣,等於是否定他生氣的原因,那他就會更生氣了。當孩子生氣的時候,如果我們可以推測出原因而回饋給他,孩子的氣會先緩和一些,畢竟他被了解了,生氣有人承接了,如果觀察不出來或問不出來,必須先告訴孩子,我們會在這裡,等他冷靜下來,如果他不需要我們在這裡,可以先到旁邊或到房間冷靜之後,我們再談。

請注意,這不是不歡而散,不是撂下一句「你自己好好想一想」就甩門出去,而是讓孩子知道,爸媽一直都會在,我可以好好的生氣。

二、好好的生氣

生氣一定有原因,所以在孩子氣消了之後,才是我們進一步了解孩子的開始,建議爸媽在孩子生氣後的半天或一天內,找個時間跟孩子討論,如果間隔時間長了,孩子可能忘了這件事,或者討論的興趣也沒了。接下來,不管孩子說了什麼,請認真仔細的聽完,進到下一步討論。

三、討論生氣的流程

在討論的過程中,我們必須幫孩子整理出來,引發他生氣的原因是什麼,不厭其煩的提醒你,在這個階段,請不要指責他,例如因為功課太多而生氣,的確是孩子不對,但我們要討論的是他為什麼這麼生氣,以及要怎麼幫助他。

(本文摘自時報出版提供《你的孩子不奇怪:改變,從理解孩子的奇怪開始》一書)