台灣電力公司於1989年設置的第一代落雷監測系統,可偵測到雲對地的放電,稱為雲對地偵測系統。圖/中央氣象局科普中心

台灣電力公司於1989年設置的第一代落雷監測系統,可偵測到雲對地的放電,稱為雲對地偵測系統。圖/中央氣象局科普中心

文/中央氣象局科普中心

台灣電力公司於1989年設置的第一代落雷監測系統,可偵測到雲對地的放電,稱為雲對地偵測系統。而2003年啟用的第二代的監測系統,還可偵測到雲對雲之間的放電,稱為整合型閃電落雷偵測系統。自此,關於台灣的落雷監測便交由台電負責了。

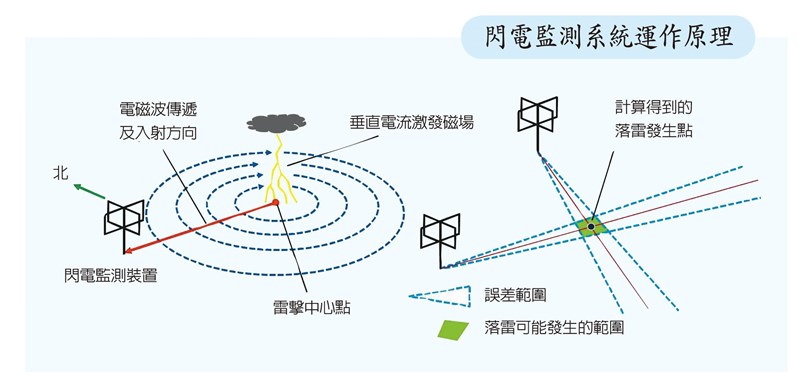

閃電發生時,會產生從超低頻(1kHz)到超高頻(1GHz)的電磁波,且由雷擊中心點以近光速向外球狀輻射傳播。此時,監測系統只要偵測並記錄此一電磁波,後將訊號即時傳回給中心進行計算。但是單一的監測裝置只能判別出電磁波入射的方向,而無法確實定位,若要判斷閃電發生的位置,最少需要兩組以上的檢測器共同觀測到此電磁波,再由兩組儀器所測得閃電入射方向延伸,兩者的交點即是閃電發生的位置。

中央氣象局於2014年底建置完成一套有別於台灣電力公司的整合式閃電與落雷偵測系統,引進以「時間差」方法偵測雲對地,以及雲對雲閃電的偵測儀器,在台灣本島和離島多個氣象站組裝,構成一個包覆全台及鄰近海域的閃電監測網,其原理是藉由閃電打出的電磁波抵達各個偵測站的時間不同,利用時間差計算定得閃電位置。

關於偵測閃電的應用,在氣象上主要是協助預報員掌握雷雨胞等劇烈天氣系統的發展,如果再搭配雷達回波資訊,便能更詳細了解極短期天氣系統;另外在民生安全上,閃電與落雷偵測系統即時顯示對地閃電發生的區域與位置,提醒民眾盡可能避免當時在該地附近進行活動,或提早做好防範,以減少被雷擊的機會。