長期照護需要更多的專業協助。圖╱資料照片

長期照護需要更多的專業協助。圖╱資料照片

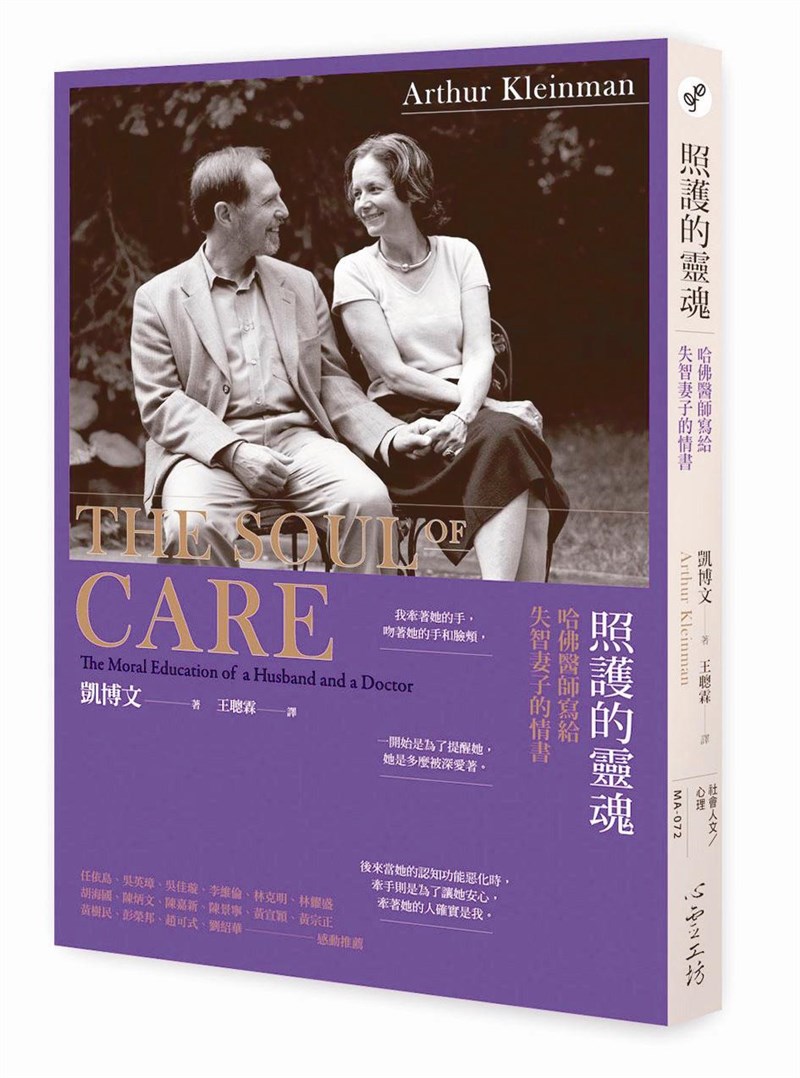

《照護的靈魂:哈佛醫師寫給失智妻子的情書》心靈工坊出版

《照護的靈魂:哈佛醫師寫給失智妻子的情書》心靈工坊出版

文╱凱博文

譯╱王聰霖

我們假裝自己可以處理好這一切,假裝她的能力沒有損失到那麼嚴重,我們不需要改變生活的基調。但這一切都只是:假裝而已。

現在我們來到了瓊安的失能問題每況愈下的關鍵時刻,這時她顯然不得不待在家中。但是,我該怎麼安排才無須放棄我自己的工作?提早退休不在考慮之列;我們需要我的薪水過活,還要應付隨著阿茲海默症進展所需的花費。

有經驗的照顧者會知道,我正要從初期的危機模式進入到新的階段──長期照護,雖然在當時,我無法適當抽離出那種狀態來這樣看待事物。事實上,我大半忽略了這樣的改變。我依然處在初期的危機模式中,以做得更多來應對,多過我真正可以負荷的程度。我倆關係的深厚牽繫,帶我度過瓊安逐漸失明以及認知退化日益加劇的過程。

我開始感覺到,我在照顧瓊安的初期階段顯得意興奮發。我總算回報了瓊安所為我做的一切。我記得,煮晚餐、洗碗盤都讓我覺得很開心。瓊安拒絕承認自己的健康狀態有多嚴重,對我來說也感覺比較輕鬆。我們假裝自己可以處理好這一切,假裝她的能力沒有損失到那麼嚴重,我們不需要改變生活的基調。但這一切都只是:假裝而已。

然而關於疾病和照護,有句老生常談說道:唯一不變的就是一直在變。就當你以為總算達到某種穩定狀態,病痛就冷不防地給你個大轉彎,或是社會或經濟上的其他因素發生變化,讓你全得從頭來過。以我們為例,我們才剛適應了一套容易處理的照護流程,瓊安的人格和行為舉止就開始改變。她會忽然暴怒;時而變得沉默不語和退縮;對於自己能完成的事情有限而感到挫敗;非常偶爾地,會出現恐慌。這些小插曲一開始影響、之後改變了我和瓊安之間的關係,讓兩人共同合作的照護工作變得更加困難。慢慢地我才承認,我再也無法獨自負荷這麼多照護的重擔。為什麼要經過這麼久,才了解得到這點?

多虧有初級照護醫師

自從診斷結果首次出現之後,情況就有了本質上的改變,我們無法再順著以往我們為自己安排的方向繼續前進。我們正在為一位失明、認知受損而且舉止難以預測的女性進入長期照護模式。專業照護已經被證明了有其限制,但是現在我們發現,我們針對失智症初期階段所構想的家庭照護,也一樣力有未逮。

我們的初級照護醫師(原本是查理,之後是克里斯)知道所有這些狀況,而且不只如此,他們對我們兩人持續提供支持協助,深入參與我們日常生活的瑣事,教導我們居家照護該如何進行,並維持我們心理上與社交上的健全。他們的存在令人振奮而且持續不輟,在我們經歷這段痛苦經驗的期間,提供我們某種近乎安全感的東西,知道他們會陪著我們走到最後,無論情況變得多糟,無論需要他們幫忙些什麼。當我們進入瓊安疾病晚期最黑暗的階段時,才充分彰顯出這是多麼難能可貴的禮物。

值得記住的是,相較之下,無論是那位每六個月追蹤一次瓊安病況發展的年輕神經科醫師,或任何當瓊安病況惡化時我們所需要的其他神經科專業人員,都沒有對於這些細節或家庭照護的必要性表現出關心。當我告訴他們在家裡發生的狀況時,他們看著我的那副態度,就好像我忘記了自己也跟他們一樣是醫療專業人員似的,而且認為我把對話從醫療岔開到不太相干的事物上。

從來沒有人提供我建議,告訴我居家照護員的重要性。沒人告訴我們該怎麼更動屋子,以更順應瓊安的殘障狀態。沒人考慮到物理治療師或居家護理師會幫我們多大的忙。沒人認為將我們轉介給社工人員或心理治療師會有幫助。我具備精神科醫師的身分,可能讓醫師們誤以為,我可以自己處理瓊安心理方面、精神藥物方面和人際關係方面的問題。

在社會服務和照護支援方面,醫師們隻字未提。對他們而言,要緊的是罹患疾病的腦子,而非我們在對付病症時會實際遇到的問題。回想起來,這就是我們所接受的專業照護中,最麻煩的一面。

照護瓊安多年後,我懷著不平的憤懣,因為一旦診斷結果出來之後,神經科醫師不會提供任何幫助,對於照護她的工作絲毫未盡任何力量,不像初級照護醫師那樣。恐怕有許多與其他神經退化問題及嚴重慢性病況奮戰的病患和家屬,必然也得出同樣糟糕的結論吧。專科醫師們太常把照護當成是個陌生國度,或是某個幾乎記不得的遠房親戚。

(摘自《照護的靈魂:哈佛醫師寫給失智妻子的情書》,心靈工坊出版)

作者簡介

凱博文(Arthur Kleinman)

美國精神科醫師,哈佛醫學院精神醫學與醫療人類學教授,以及哈佛文理學院人類學系Esther and Sidney Rabb教授,在醫學、人類學、公共衛生等領域備受敬重,也以在中國與台灣從事精神疾病的研究而在華人世界聞名。二十世紀引領「醫學」和「人類學」展開對話的先行者之一,帶領過無數的醫生、公衛學家、心理學家和人類學家進入醫療人類學(medical anthropology)的領域,影響許多國家衛生政策的制定與執行。著作等身,幾乎台灣所有具文化觀的精神科醫師、心理學家、社會學家、人類學家,都曾與他結下不解之緣。著有《道德的重量:不安年代中的希望與救贖》、《談病說痛:在受苦經驗中看見療癒》等。