作者簡介

胡文郁(總審訂)

台灣大學醫學院護理學系所博士。現任台灣大學醫學院護理學系所教授暨所長、台灣大學醫學院附設醫院護理部主任、台灣生命倫理學會理事長、台灣護理學會常務理事、台灣安寧緩和護理學會監事、佛教蓮花臨終關懷基金會董事。

作者簡介

胡文郁(總審訂)

台灣大學醫學院護理學系所博士。現任台灣大學醫學院護理學系所教授暨所長、台灣大學醫學院附設醫院護理部主任、台灣生命倫理學會理事長、台灣護理學會常務理事、台灣安寧緩和護理學會監事、佛教蓮花臨終關懷基金會董事。

文╱胡文郁

在病人生病的過程,家人的生活也因此改變了很多,有可能會變成照顧者或決策者,也有可能是默默關心病情,但不知道從何處著力的人。

這些壓力與無力感,可能會讓家庭生活出現許多摩擦,也可能會影響醫療處置的方向,甚至影響家人在病人往生後的心理調適。因此,在照顧病人的同時,我們也會將「家人」列為安寧緩和照護團隊照顧的對象。

請記得,他/她(病人)一定會希望你好好地過日子!

照顧別人的同時也照顧自己

照顧病人不是一件容易的事,若情況允許,建議多位家人可以輪流來照護病人,或是聘請專業照服員協助,讓自己也有時間休息。

家人也要感受到自己身體發出的訊號,若自己病倒了,會影響病人的照護品質,也間接地成為病人的心理負擔。

負面情緒本是一件自然的事

有時候壓力太大而很想哭、想發脾氣……,這些都是很自然的事,因為你很愛他,也很努力,並且在乎對方。若是能好好地宣洩,之後可能可以走得更穩,因此,要讓自己找到「喘息」的空間和機會。

若是你遇到哭得很難過的病人或親友,請靜靜陪在他身邊,成為他的肩膀,讓他盡情宣洩一下,讓他知道你會陪在他身邊,而不是否定他為何會產生負面的情緒。

找到可討論的對象及支持力量

在病人生病過程,有很多決定需要討論,建議家人們與病人共同討論合適的方法,盡量不要讓決策壓力只落在某個家人身上。

透過共同討論能了解彼此在意的面向,互相支持與彼此鼓勵,也可以向外尋找專業資源,無論是醫療照護上的討論或是心理上的支持,都非常重要。

另外,有很多時候家人可能同時有工作上的壓力,或是家中同時有其他成員需要照顧,請記得適時地向外求援,或與醫療團隊人員討論相關經驗,保持聯繫。

尊重他人決定及看見他人用心

每個人面對同一個問題,因為站在不同立場而有不同的考量,例如:要不要告訴病人他個人的病情?孩子該不該留在醫院,不去考試?是不是就尊重病人的意願,不放置鼻胃管?

每個聲音背後都承載了對病人的愛,害怕病人知道病情後喪失求生意志、害怕沒辦法陪伴媽媽最後一程、害怕違反病人的意願,卻也擔心做了錯誤判斷……。

面對不同想法的家人,或是探病親友的「勸說」,可能會讓他們感到不被理解,建議可以傳達「關心」及「肯定對病人的愛」,這樣就足夠讓他們有力量持續前進。

身為家人,我現在能怎麼做?

要與病人討論對疾病及對生活的想法,並盡量讓全家人(包含家中長者、年幼子女)都了解病情、病人的想法,目的是讓病人獲得全家人的支持,也爭取家人能珍惜相處的時間與機會,減少彼此的遺憾。

同時,務必與醫療團隊人員討論家庭中最在乎的事情,包含醫療選擇、照護準備、心理支持等等,了解有哪些資源可用。

最重要的是,相信病人也希望你有被照顧好,所以盡可能保有自己的「生活」,也讓身邊的人一起幫忙,在大家一起付出的過程中,同時也有助於病人過世後的哀傷調適。

再次提醒,把病人照顧好之餘,也一定要把自己照顧好,病人才能放心地療養與生活,也才能安心地前往下一個旅程。

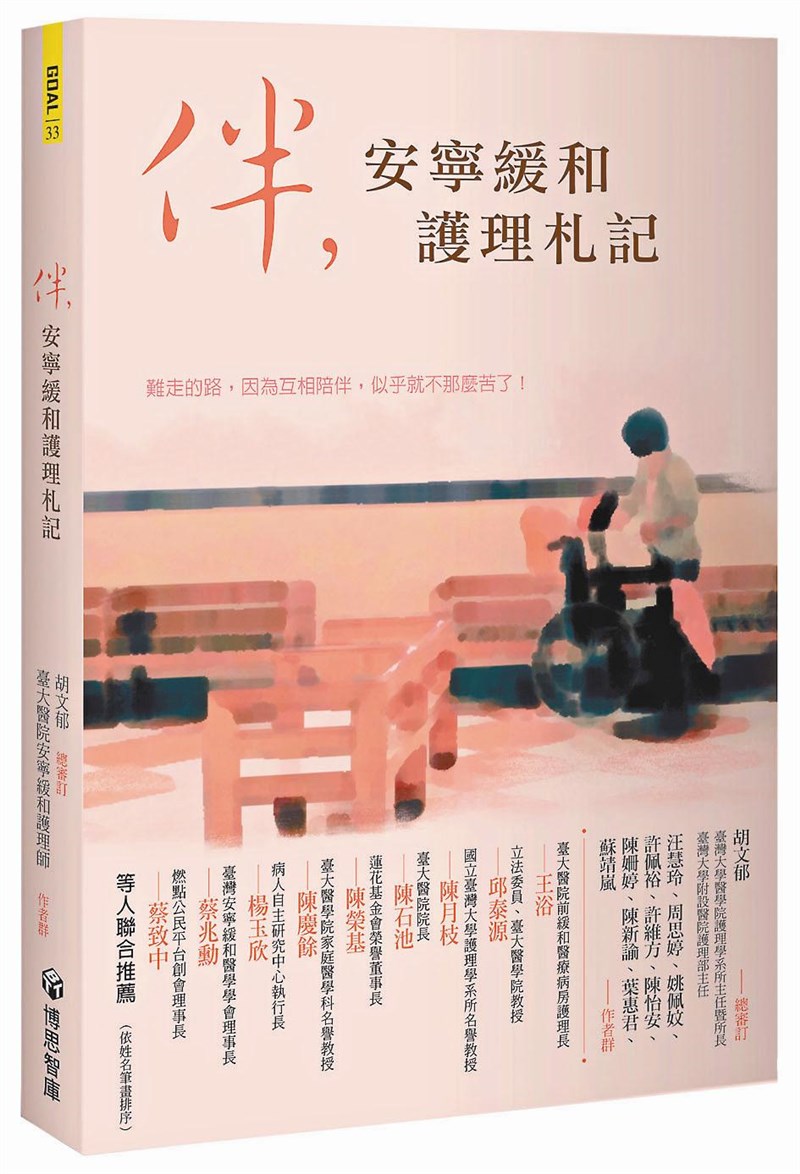

(摘自《伴,安寧緩和護理札記》,博思智庫出版)

作者簡介

胡文郁(總審訂)

台灣大學醫學院護理學系所博士。現任台灣大學醫學院護理學系所教授暨所長、台灣大學醫學院附設醫院護理部主任、台灣生命倫理學會理事長、台灣護理學會常務理事、台灣安寧緩和護理學會監事、佛教蓮花臨終關懷基金會董事。2005年榮獲台大醫學院─青杏醫學獎,2013年獲頒中華民國護理師公會全國聯合會──專業貢獻暨服務奉獻獎。與人合著《緩和醫療與生命末期照護:臨床實務指引》、《癌末病情告知指引》、《臨終關懷與實務》。