西畫家林照鈞(右圖)從廟會中看見信仰的力量,因而畫下人文風景系列作品,想完整呈現大眾信仰的虔誠、熱忱與溫度。圖╱記者邱榆蕙

西畫家林照鈞(右圖)從廟會中看見信仰的力量,因而畫下人文風景系列作品,想完整呈現大眾信仰的虔誠、熱忱與溫度。圖╱記者邱榆蕙

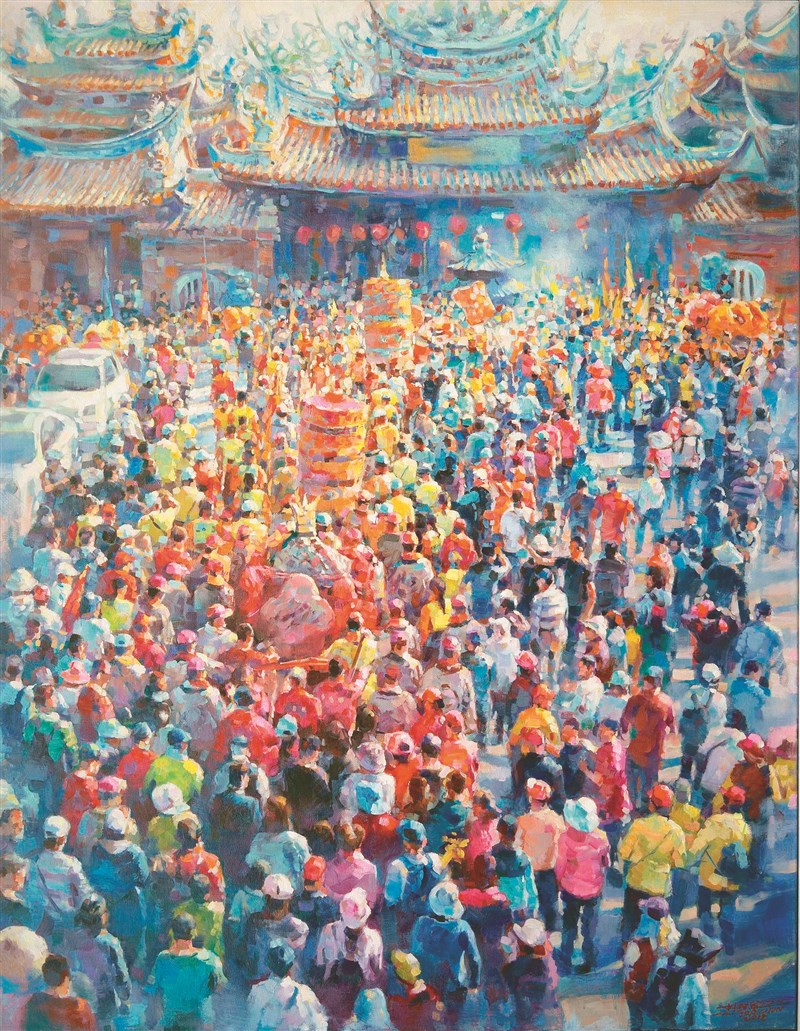

從廟會中看見信仰的力量,因而畫下人文風景系列作品,想完整呈現大眾信仰的虔誠、熱忱與溫度。 圖/林照鈞提供

從廟會中看見信仰的力量,因而畫下人文風景系列作品,想完整呈現大眾信仰的虔誠、熱忱與溫度。 圖/林照鈞提供

【記者邱榆蕙新北報導】西畫家林照鈞,國中時便展現出繪畫天分,經常在縣市美術比賽得獎,十六歲離鄉到台北學畫,半工半讀完成學業,十八歲便拿下各類美展前三名,反而成為他心中難以突破的瓶頸。之後轉向研究當代藝術,在一次家鄉的廟會盛事中,從群眾的凝聚力感受到信仰的力量,令他再以「人」為出發點,重拾畫筆。

來自雲林斗南的林照鈞,出生於半農半工的家庭,是個吃番薯飯長大的鄉下孩子,家境並不富裕,原想念電子科賺錢,然而,國中時經常被美術老師稱讚,也經常獲獎,心想「老天似乎給了我一點天分」,十五歲時考上復興美工,隻身北上半工半讀完成學業,後就讀文化大學美術系,自一九九○年開始,常獲得水彩、油畫比賽前三名。

以人出發

重拾畫筆

當時林照鈞覺得自己還不足,曾回到母校復興美工教書三年,卻沒有時間繼續創作,之後考取台灣藝術大學造形研究所,轉向研究當代藝術影像,接觸程式、電腦,學習當代展覽流行的聲光互動效果,面對冰冷的機器,他還是覺得少了些什麼,甚至專心做起木工,希望傾聽內心的聲音。

直到有一次回鄉,在北港媽祖廟遇到媽祖出巡的盛事,他看見龐大的群眾聚集,深感「信仰的力量」不可思議,用相機拍下當天所見所聞,回家重拾畫筆,畫下令他感動的溫度。

團結一心

只為信仰

林照鈞認為,台灣廟會很有趣,民眾變得更團結一心,有人免費供餐,有人熱心維持秩序,都是不求回報的付出,為想完整呈現大眾信仰的虔誠、熱忱與溫度,構圖時,他不特意刻畫個別面孔與五官,而是將重點放在每個人的動作,因而產出人文風景系列作品。

「我曾經去其他亞洲國家看過廟會,卻沒有一個地方像台灣那麼盛大。」林照鈞看見台灣人在宗教信仰上的湧現,在構圖上,比起特寫他更傾向大景,將八家將、搶神轎、龐大的信眾等在地人文景觀畫在一塊,很少畫家會這麼做。

林照鈞一向忠於隨興而起的創作,不太跟隨市場取向,畫岩石時,他偏偏以逆光角度描摹,展現強烈的個人風格,也曾畫過超現實的孩子遊戲場景,特別將動物畫成摺紙,在槍口放上一朵百合,點綴孩子們的美好童年。

千年洗禮

情感依舊

「人」是他學畫至今不曾抽離的主角,他認為最有溫度還是大眾,也許經過千年、萬年的洗禮,人們不認識過去的文化或歷史,然而,見到畫中人物,猶能明白人與人之間的互動與感情。

今年四十八歲的林照鈞笑說,隨著年紀增長,創作理念也有所改變,年輕時,想表現得很華麗、很酷炫,現在回頭看覺得「做作」,假裝痛苦、假裝快樂,都像是加油添醋,現在他想將自己過多的想法拿掉,愈來愈簡單、乾淨。

科班出身的林照鈞,受到台藝大現任校長陳志誠的影響,作畫時不預設立場,同樣一件事,眾說紛紜,長者看到一朵花在頭上叫做「美」,年輕人可能就覺「俗」了,所以他不準備帶給觀者什麼,只專注如何將美的各種型式做出,「理性給我,感性留給觀者」。