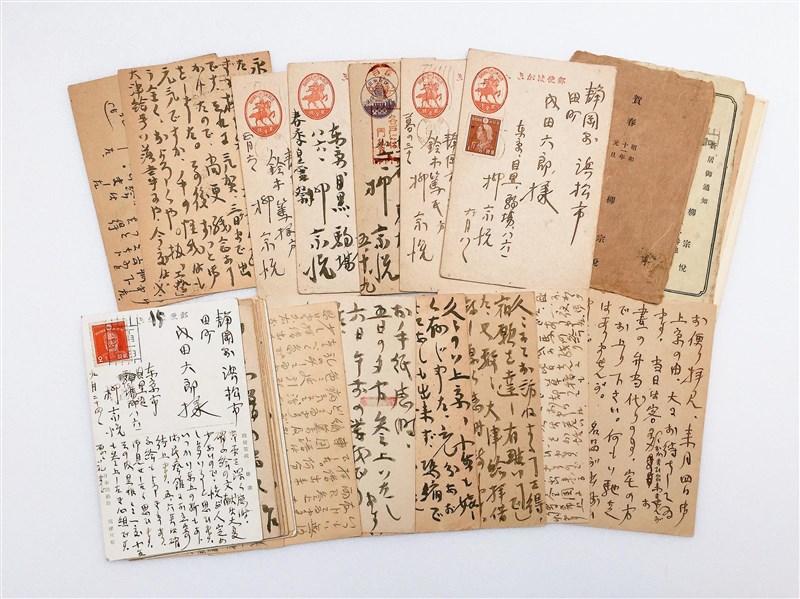

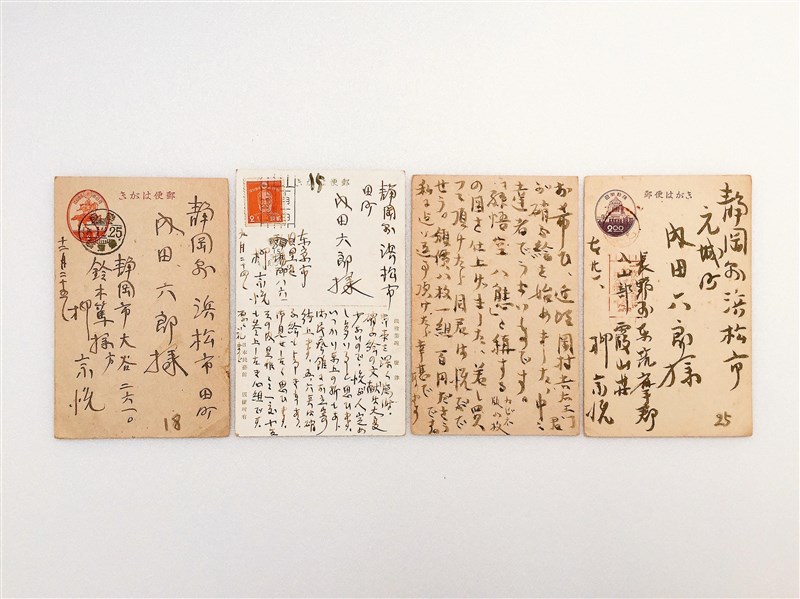

柳宗悅致內田六郎札。

圖/黃議震

柳宗悅致內田六郎札。

圖/黃議震

柳宗悅致內田六郎札。

圖/黃議震

柳宗悅致內田六郎札。

圖/黃議震

文/黃議震

一九四三年,日本民藝之父柳宗悅受東洋美術國際研究會與日本民藝館委託來台考察台灣生活用器工藝,三月偕民藝運動同道自日本渡海來台。

柳宗悅投身於民藝有其偶然與必然,不可諱言其出身優渥環境是其築夢踏實的重要基石,「一八九九年三月,柳宗悅出生於東京一座擁有五千兩百坪大宅邸的富裕家庭裡,父親柳楢悅是奠定近代日本海軍基礎的重要人物,柳家雖然父親早逝,不過所遺留下的家庭背景與條件,提供幼年柳宗悅無憂無慮的成長環境。」(註❶)

柳宗悅在學習院至東京帝國大學求學期間,參與《白樺》雜誌的創刊與編輯,以《白樺》雜誌為中心的作家日後形成「白樺派」,成為日本現代文學中的重要流派,而柳宗悅並未與其好友武者小路實篤、志賀直哉一樣以現代文學為職志,躋身為白樺派健將,而是踏上發起民藝運動的道路。

一九二六年,柳宗悅與富本憲吉、濱田庄司、河井寬次郎四人連名起草「日本民藝美術館設立趣意書」,自此揭開日本民藝運動及生活美學啟蒙運動的序幕,至今影響日本傳統工藝的傳承與發展。

柳宗悅為振興、建構日本「民藝」美學,對抗明治維新以來過度崇洋的變化,以美學角度重新肯定「傳統」的價值,並定義「傳統是指我們的祖先經過長年累月,通過各種各樣的經驗累積起來的文化命脈。傳統有思想,有風俗,有智慧,有技術,有語言,不是個人所有,而是屬於全民的財產,亦含有歷史和社會的性質。」(註❷)強調職人的手與心是相連的,因此手作之物不是單純的勞動成果,是由心控制創造出有情感、有美感的作品。

和平主義的柳宗悅,在第二次大戰期間為記錄可能毀於戰爭的民間工藝,冒著戰爭的危境奔走考察寫成的《日本民藝之旅》,讀來令人感慨!戰爭的不幸,導致此書命運多舛,先是完稿後在戰時日本出版文化協會審查過程中,遭到修改,如「在岐阜提燈處寫到『雖然沒有強度之美,卻表現了熱愛和平之心』,『和平』二字被認為是不合時宜」(同註❷),另外書中有些內容更被審批為「絕對消除」等等,至此全書的完整性已蕩然無存,其後又經歷芹澤銈介為此書繪製的工藝插圖遭戰火所毀,其出版過程一波三折直至二戰結束仍未付梓,戰後日本文協解體,柳宗悅終於能將原稿恢復原意並重新修正、增補,遲至一九四八年此書才得以面世。

一九四三年三月十四日(註❸),柳宗悅在戰爭激烈時期為記錄台灣生活用器工藝自基隆港抵台,在金關丈夫與立石鐵臣的協助下,依序造訪基隆、台北市、淡水、板橋、鶯歌、新竹市、霧峰、彰化、鹿港……高雄市、屏東、潮州、東港、排灣族部落、台東、花蓮港、阿美族部落……環島一周,有計畫地記錄、採集漢人及原住民的生活工藝,考察結束後,並將九十餘件採集成果於台北公會堂展出,為台灣民藝留下寶貴的歷史紀錄。

在柳宗悅的考察紀錄裡,對台灣多處的竹器製作工藝讚賞不已,如造訪關廟時,看到一個以竹藝為主要產業的村落稱許:「竹工藝方面特別是以台南州關廟的情形令人感動,不論是組織、工作場所、工作狀態與成品都非常好。恐怕在世界哪一個地方都很難找到這樣的例子。」(註❸)另外,考察至東港時,眼見竹材構築的民居盛讚:「就以竹材蓋成的民房來說,這是世界第一的。這樣的味道已經沒有別的比得上了。」(同註❸)除了竹藝之外,柳宗悅當年對於台灣的木器、陶器、原住民織品等論述、圖片至今仍是研究學者倚重的重要史料。

自柳宗悅關於台灣民藝的書寫及一九五二年顏水龍的《台灣工藝》專著出版後,台灣的民間工藝論述便鮮少學者涉足,直至一九七○年代台灣鄉土文學論戰後,承載著屬於時間質地與情感的生活用器工藝,美學脈絡才得以細密梳理,彌補人文藝術的空缺。

註解:

❶《藝術評論第十八期》之林承緯撰文〈顏水龍的台灣工藝復興運動與柳宗悅--生活工藝運動之比較研究〉,國立台北藝術大學,民國九十七年出版,第一六九、一七○頁。

❷張魯、徐藝乙譯柳宗悅《日本民藝之旅》,遠足文化,民國一○二年六月初版,第十五、三十四、三十五頁。

❸《文資學報第二期》之林承緯撰文〈柳宗悅與台灣民藝〉,國立台北藝術大學,民國九十五年出版,第七十五、七十八、七十九、八十頁。