2019年4月10號,全人類一起見證了5500萬光年外的天文奇觀─黑洞。這個最早在100年前被科學家認為只是存在數學上的奇異點,在後來的天文物理領域不斷有新的理論和證據間接證明它的存在,但是就是一直都沒人看過其廬山真面目。圖/李佾穎

2019年4月10號,全人類一起見證了5500萬光年外的天文奇觀─黑洞。這個最早在100年前被科學家認為只是存在數學上的奇異點,在後來的天文物理領域不斷有新的理論和證據間接證明它的存在,但是就是一直都沒人看過其廬山真面目。圖/李佾穎

2019年4月10號,全人類一起見證了5500萬光年外的天文奇觀─黑洞。這個最早在100年前被科學家認為只是存在數學上的奇異點,在後來的天文物理領域不斷有新的理論和證據間接證明它的存在,但是就是一直都沒人看過其廬山真面目。圖/李佾穎

2019年4月10號,全人類一起見證了5500萬光年外的天文奇觀─黑洞。這個最早在100年前被科學家認為只是存在數學上的奇異點,在後來的天文物理領域不斷有新的理論和證據間接證明它的存在,但是就是一直都沒人看過其廬山真面目。圖/李佾穎

文/賽恩獅

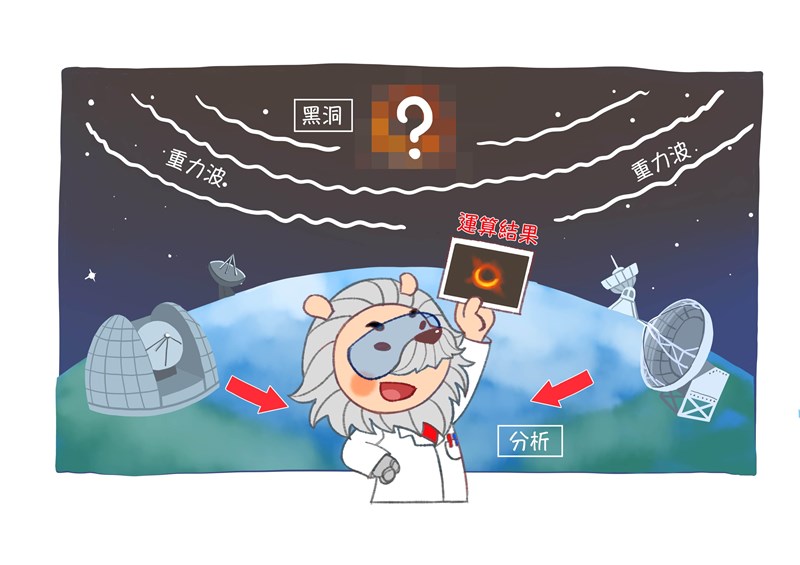

2019年4月10號,全人類一起見證了5500萬光年外的天文奇觀─黑洞。這個最早在100年前被科學家認為只是存在數學上的奇異點,在後來的天文物理領域不斷有新的理論和證據間接證明它的存在,但是就是一直都沒人看過其廬山真面目。

盲人摸象?

如果你有看過《星際效應》這部電影,那一定會對電影中那超巨大的黑洞印象深刻。電影中的黑洞當然不是真的,不過那倒是由百分之百科學打造、數學模擬出來最接近現實的黑洞了。就像是電影《侏羅紀世界》裡電腦動畫的恐龍一樣,透過間接的化石證據模擬出來的樣子,只不過從來沒人能確定恐龍就是長那樣。

科學家遇到不確定的事情總是特別好奇,總是想要實驗證實一下自己的想法到底是否正確,假設我們已經間接地發現黑洞可能的所在位置,但是因為距離太遠了,導致訊號非常微弱。那麼要捕捉這個黑洞和周圍星體互動時產生的訊號,我們最少需要打造出一個像地球一樣大的圓盤接收器才有可能接收到。但好在有電腦科學家提出用演算法的方式,利用連結在地球上的8座觀測站,選用一個特定的訊號,同時對準黑洞的方向,配合地球的自轉,我們可以在接受到足夠的資料後,用電腦來推算出黑洞的樣貌。

蒙娜麗莎的微笑

我們用另外一個例子來解釋就很好理解這群科學家在想什麼了。假設我們在台灣從來沒看過蒙娜麗莎的微笑,但是我們知道這幅畫在法國,所以我找了幾個很會畫畫的朋友,一起去機場用三天的時間,等剛好有從巴黎飛回來的人,再一一過濾看誰有去過羅浮宮看過蒙娜麗莎的微笑。接著我和我的朋友去問請他們形容給我們聽他們眼中蒙娜麗莎的樣貌,她是怎麼笑的、髮色、輪廓、姿勢等等有關於畫的細節。然後我們把收集到的資料彼此交流後,回家大家依照收集到的特徵資料各畫一幅彼此心中的蒙娜麗莎出來。兩年後我們再一起碰面,把彼此的蒙娜麗莎拿出來看看是否一致。

這個揣摩蒙娜麗莎的過程就是我們在地球上收集資料看黑洞的過程。黑洞就像是遠遠掛在羅浮宮內蒙娜麗莎的微笑,距離我們太遠了,黑洞本身又不會發光沒有任何訊息可以透漏出來,而蒙娜麗莎這幅畫也不會說話。但是去羅浮宮的人有經過蒙娜麗莎的微笑都會有印象,就算他們不是專業的藝術家,他們也能多少形容出蒙娜麗莎的樣貌,這就好比是因為黑洞周圍的氣體因為引力的關係高速捲入黑洞的過程中摩擦產生的電磁波。

40萬部電影

而我和其他畫家朋友在機場收集那些有關於蒙娜麗莎畫上面細節的資訊,就像是地球上8座觀測站同步接受來自黑洞方向的電磁波。光是有電磁波的訊號還不夠,我們需要有一套演算法來整理那些海量的資料。這些資料到底有多少呢?假設我們用一部高清的藍光電影(容量25GB)來算,黑洞的資料大概有40萬部這麼多,一部電影如果是2小時左右,那可要不吃不喝不睡要連續看將近100年才看得完!

這次黑洞的影像其實在2017年就已經收集完了,但後來除了等南極的硬碟運回美國外,也花了一年多的時間在處理這些數據。這個過程除了需要電腦演算法的配合,加上工程科技打造的電波望遠鏡觀測站和電腦硬體的配合才能讓這個計畫得以實現。儘管人類史上第一張黑洞照片看起來有點像一個紅色甜甜圈,其解析度可能和大家的期待有所落差,但這張黑洞照片產生的意義卻是代表人類近代最偉大的科學(Science)、科技(Technology)、工程(Engineering)、數學(Math)的統整與應用。