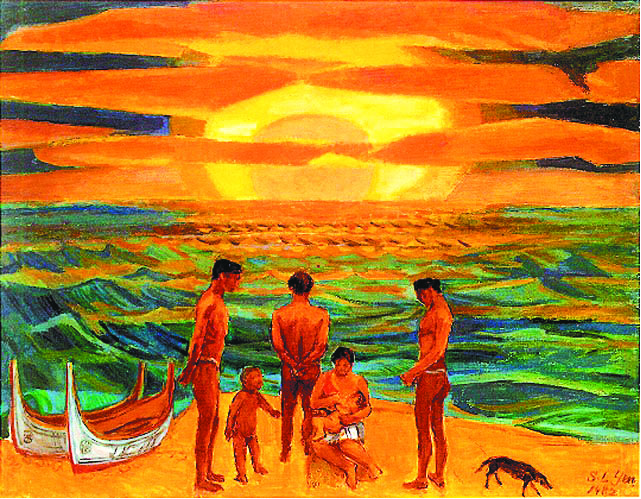

蘭嶼所見。圖/顏水龍

蘭嶼所見。圖/顏水龍

文/廣容

顏水龍在1982年完成這幅〈蘭嶼所見〉,當時他是79歲。顏水龍從1950年之後,開始關注台灣原住民議題,進行一系列關於原住民的肖像畫及風景畫創作,獨特鮮明的風格記錄了珍貴的意象圖騰。顏水龍認為原住民文化非常具有特色,是台灣瑰寶之一,所以他極力呼籲大家保存及推廣原住民藝術文化。

這幅作品〈蘭嶼所見〉,顏水龍以多層次平塗的手法來呈現畫面的層次。在近景中央是一位母親手抱嬰兒哺乳,她身邊是一個裸體孩童,身後是一個面向大海背對的男子,身邊有兩位男子身穿蘭嶼達悟族服飾,左右側立,注視著婦女與嬰兒。人體的細節是簡略的,表情也是遙遠而模糊的,只有肢體的動作與肌肉線條與後方大海呼應著。右前方有一隻黑狗,左邊有兩艘蘭嶼傳統的拼板舟,顏水龍清楚傳達蘭嶼原住民圖騰。

在畫面的中景部分,是恍如層層山巒的海浪,一層層堆疊著藍綠色的色塊,象徵著原住民的豪爽粗獷的熱情。而最遠景的部分則是暈染的太陽,顏水龍以塊狀平塗表現雲層的厚度,雲層也有著俐落的線條。而太陽在海面上空,大面積的平塗更顯太陽之明亮濃烈,整體以溫暖色調呈現蘭嶼原住民的樸質與熱情。

顏水龍(1903~1997)出生於今台南市下營區紅毛厝,家境貧困。1910年,顏水龍7歲時,父母先後去世,14歲時三姊出嫁,顏水龍從此一人孤單生活。

1915年,顏水龍從下營公學校畢業後進入台南州教員養成所,1918年回母校下營公學校擔任教職。1920年,顏水龍赴日學習美術,1922年終於考上了東京美術學校西畫科,1929年也曾到法國進修繪畫。顏水龍致力於台灣工藝設計之發展,也被稱為「台灣工藝之父」。尤其,顏水龍對於原住民文化藝術之推廣,有多幅之系列創作,也為原住民藝術文化發展盡心盡力,留下了珍貴之藝術見證。