達摩祖師一生充滿傳奇,行蹤獨自來去,高不可測;一默如雷,珠璣悟道。種種事蹟看似玄妙,都來自於他的「等待」,等得了、耐得住,終開出中國禪宗一花五葉的氣象萬千。

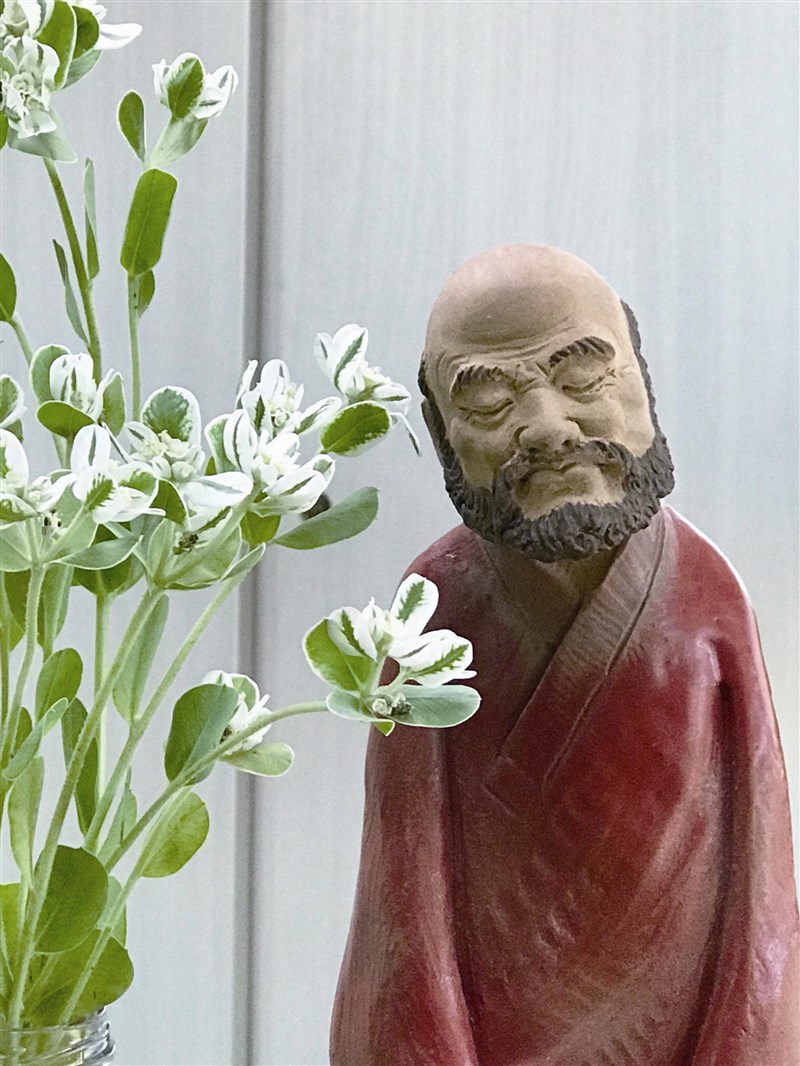

圖/妙熙

達摩祖師一生充滿傳奇,行蹤獨自來去,高不可測;一默如雷,珠璣悟道。種種事蹟看似玄妙,都來自於他的「等待」,等得了、耐得住,終開出中國禪宗一花五葉的氣象萬千。

圖/妙熙

文/妙熙

達摩祖師一生充滿傳奇,行蹤獨自來去,高不可測;一默如雷,珠璣悟道。種種事蹟看似玄妙,都來自於他的「等待」,等得了、耐得住,終開出中國禪宗一花五葉的氣象萬千。

達摩在南印度,等了六十七年!

靈山會上,釋迦牟尼佛拈花微笑,眾人面面相覷,唯獨大迦葉尊者微笑回應,以心印心。心法,無須言語,後人稱之為「禪」。

禪,在印度代代相傳,至二十七代祖師般若尊者時,受當時南印度香至國國王之邀,進宮說法,國王供養一顆稀世寶珠。

般若尊者拿起這顆寶珠,巧妙詢問三位王子:「世間還有比我手上這顆寶珠更珍貴的寶物嗎?」

大王子:「沒有了!」

二王子:「找不到了!」

稚幼的三王子語出驚人:「世俗的寶珠,雖然閃耀,卻無法照耀自己,真正的寶珠應是每一個人內心的智慧!」

國王駕崩後,三王子請求出家,般若尊者為他取名「菩提達摩」,隨伺老師長達四十年,之後領授心法,成為禪宗第二十八祖。

達摩得法後,問老師:「我該去哪裡傳法?」般若尊者囑咐,因緣尚未成熟,不可遠行,待我離世六十七年後,方可到中土震旦,弘揚佛法。

悠悠六十七年過去,瓜熟蒂落時,達摩尊者向侄子──南印度異見王告別,乘小舟筏,飄揚過海,歷時三年,海上日子怎麼熬過的,史料上記載並不多,反倒更多是吸引人的神奇事蹟,如降伏蛟龍、收伏猛虎……

回首天涯是異鄉,達摩從廣州登岸時,已高齡一百五十歲,言語不通、水土不服,然而弘法的步履才正要開始。

當時南朝梁武帝立佛教為國教,他本身受持菩薩戒,梁朝皇太子以下受戒者超過四萬八千餘人。武帝本身食素,不近女色,公布「斷酒肉文」,曾先後四次到同泰寺短期出家。

如此一位菩薩皇帝,聽聞廣州刺史蕭昂稟告有異僧來到金陵(南京),肯定是親自出城躬迎。

武帝升殿,問:「朕即位以來,建寺安僧、造佛像、寫佛經,有何功德?」

達摩:「了無功德。」

武帝不解:「朕為佛法如此用心,為何沒有功德?」

達摩:「這只是人天小果,有漏之因,如影隨形實是空。」

武帝又問:「那什麼是真功德?」

達摩:「淨智妙圓本是空寂,如此功德世上無所求之。」

「智圓體寂真功德,不落人間色與聲。」武帝終究是不解的,於是將達摩遣送出國。此時,誌公和尚來見武帝,恭賀有高僧來此,請問高僧在哪?

武帝不屑一顧:「哪是什麼高僧?已將他遣送出國了。」

誌公感慨:「他是傳佛心印的第二十八祖呀!」

達摩離開金陵,望著滾滾長江水,摘取一根葦草,拋在江面上,腳踏葦草不見蹤影,進入北魏,來到洛陽嵩山修行,等待有緣人。

這一等就是九年!

達摩登上嵩山西麓五乳峰,離絕頂不遠有個天然石洞,高約三公尺,深約五公尺,向陽敞開,冬暖夏涼,可謂「此地無盛夏,空山聽鳥鳴。」他以獨特的「壁觀」修行,面壁九年。

所謂「壁觀」,是面壁參禪,對牆而坐,眼不見心不煩。完全與外界隔絕,凝心入定,連自己的呼吸也感覺不到,心就會像牆壁一樣,堅定不移,寂然不動,可以入道。

達摩祖師除壁觀實修,同時依持《楞伽經》,經有四卷,旨要為「佛語心為宗,無門為法門。」

壁觀雖無語,卻敲開了中國禪宗之門。一位苦行僧神光,來到五乳峰求法,當晚雪已沒膝,達摩仍緘口不言。神光遂抽出護身之刀,毫不猶豫地斷去左臂,感動天地,也融化了心如牆壁的婆羅門。

神光:「我要求諸佛法印之理?」

達摩:「這不能從別人身上求得。」

神光:「我仍不能安心,請替我安心?」

達摩:「你去把心拿來,我幫你安。」

神光:「我找了很久,仍找不到心。」

達摩:「我已為你安心了。」

神光言下大悟,達摩為他改名慧可,意味智慧可以了。

安心,到底是什麼感覺?打個譬喻來說,將一塊石頭往天空一拋,石頭自然落地,不需言語解釋,自自然然。安心,猶如石落在大地的境界。而佛陀拈花,拋出了禪,經千年才落地中土,安下神州大地芸芸眾生之心。

如此一代祖師,來東土後,曾有五次被人在食物裡下毒,他說當第六次遭人下毒時,便會隨緣入滅。

果真,第六次達摩食劇毒,端坐而逝,安葬於熊耳山,建塔供奉。一年後,有人在蔥嶺遇見達摩,後自熊耳山開棺,發現棺內只有一隻草鞋,別無他物。

達摩到底去了哪裡?至今仍是個謎!然他留有一偈,預言了禪在中國的枝繁葉茂:

吾本來茲土,傳法度迷情。

一花開五葉,結果自然成。♣