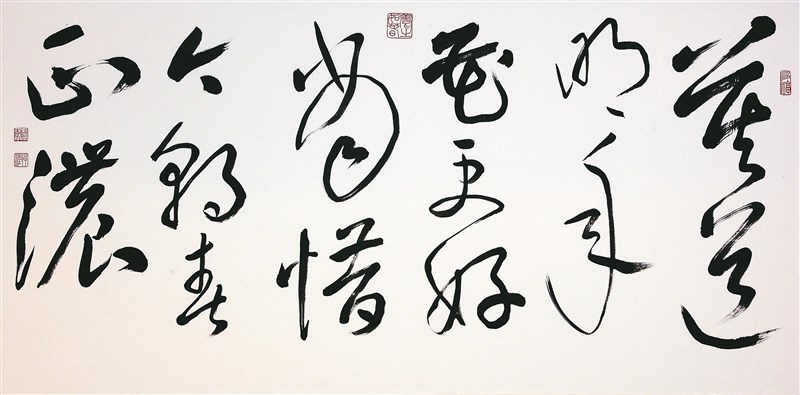

盧廷清以草書書寫七言聯「莫道明年花更好,當惜今朝春正濃」。圖/盧廷清

盧廷清以草書書寫七言聯「莫道明年花更好,當惜今朝春正濃」。圖/盧廷清

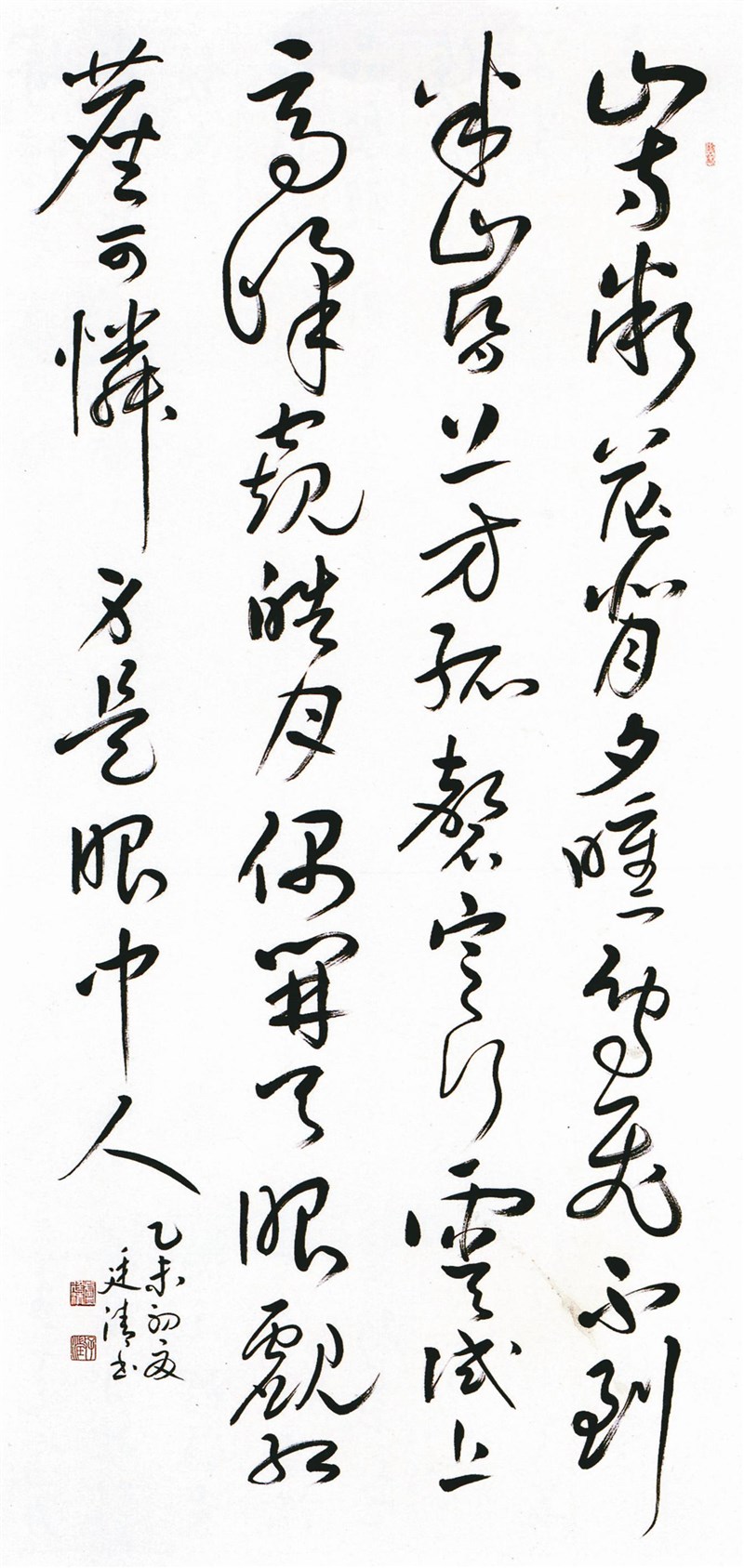

盧廷清書法.〈王靜安詞〉。圖/盧廷清

盧廷清書法.〈王靜安詞〉。圖/盧廷清

文/黃長春

盧廷清,實踐大學服裝設計系教授,平日教學認真,課餘之暇從事油畫創作與書法研究。他寫過蘇軾、黃庭堅、于右任、臺靜農、陳丁奇等書家相關專書。他說:「以書法的傳統來看,好的書法要繼往開來。如果沒有承襲過往的古法精華,現在標榜的獨創,也會經不起時間的考驗。」

書道省思

在《沉鬱.勁拔─臺靜農》中,他論道:「臺靜農的行書雖學明代倪元璐,也將北碑和漢隸的筆法融入其中,表現出方剛勁拔的神采。不僅融合了隸書與行書,碑學與帖學,也為自己樹立獨特的書風,他雖不以獨立的書家自居,但此一意圖卻是深悟書史發展的一種創作實踐。」(註❶)

在《博涉.奇變─陳丁奇》中,盧廷清說:「陳丁奇一生從事書法的創作與教學,不斷地從古代的書法論著與作品中汲取書學養分;以科學方法解析書法,從中體悟出原理、法則,直探創作的本源;出奇制勝,求新求變,寫出書法的生命力,也寫出嶄新獨特的書藝作品來。」(註❷)

可見,現代書藝的創作要奠基於傳統,根基才能穩健、成長,而不致曇花一現。

來自桃園新屋農村的盧廷清,小時曾隨父母耕田種地,也挑過磚頭,睡過工地。即使生活窮困,他的父母仍不忘學習,工作之餘,參加民眾補習班,識字、讀古文。當時的教科書多是《人生必讀》、《增廣時昔賢文》、《朱子治家格言》等經世致用文學,耳濡目染之下,盧廷清與兄弟姊妹,自小奠下敦品勵學、修身養性的人生態度,為了減輕父母負擔,大多都選擇教書的道路。

考進師大美術系,盧廷清在大二就接下書法社社長的職務。大三之後,他開始反省臨摹與創作之間的意義與差別;目前,以創作行草書為主。二○一五年,中華書道學會於中正紀念堂舉辦「橄欖薪傳—謝宗安一一○歲紀念展暨海內外名家及中華書道學會會員展」,盧廷清展出〈王靜安詞〉:「山寺微茫背夕曛,鳥飛不到半山昏,上方孤磬定行雲。試上高峰窺皓月,偶開天眼覷紅塵,可憐身是眼中人。」

「這幅草書中堂,線條簡練、靜雅,捨去不必要的纏繞,有八大山人草書的味道。」名書法家杜忠誥這麼說。一幅好字引人共鳴的,不只是字本身的形式,在文本的內容上,盧廷清藉由古人詩詞抒發心靈感懷。

王靜安即王國維,清末浙江海寧人。詞中,他描述自己於黃昏時登北固山,由於山太高,鳥飛不到半山腰,就已日落西山了;山上的寺廟傳來擊磬的聲音,剎時震住似若浮雲之心。他試著登頂觀賞明亮的月光;站在高處,俯視熙來攘往的紅塵,洞見到人們追逐的名利,如夢幻泡影,亦導致痛苦,不僅悲從中來,想想自己,其實也是紅塵中可憐的人啊!

是的!藉由王國維這首好詞,盧廷清默想人生的意義,洞見生命的實相;整幅字於浪漫感性之中,亦帶有十足理性的節奏規律。他拉長「憐」與「中」的末筆懸針,筆勢強勁淒厲;藉以敘述王國維以慈悲之心,俯瞰世人的無明,不帶任何批判,表示自己理解並陪同世人,一起承受塵勞痛苦。

園林春色

盧廷清教學三十年,共參觀故宮五百多次,一年至少十六至二十次。他帶學生參觀故宮時,自己也會提前去看一遍,在為學生導覽的同時,亦能重新體驗一次,作品為生命所帶來的豐富度。身為創作者的他,對於古人的創作心情自有特殊的體會;不論是創作、欣賞,抑或是對生命的省思,他認為故宮的珍寶都是很好的養分。

盧廷清喜歡讀詩,能記憶的詩約有數百首。因為詩意所帶來的溫柔敦厚與理想境界,成為他書畫的養分。大學時代,他將買的詩集,三邊裁掉,變成口袋書,時時帶在身邊,有空時就拿起背誦,他表示,葉嘉瑩所著的《迦陵談詩》和《迦陵談詞》對他影響不小。一九九○年代,他曾至台大旁聽她的課,一聽就是半年。葉嘉瑩現是天津南開大學的教授。她將中國古典詩詞,為現代人做很好的詮釋。

「葉嘉瑩說她現在不怕死,因為人終究會死。若將精神寄託於藝術文學中,不受名利羈絆,也就無懼於死亡了。我感到藝術的力量就在於此。『不到園林,怎知春色如許。』這是崑曲《牡丹亭》裡的一個唱詞。意思是花園很美好,但你不去體驗,怎知道它的好呢?換句話說,不接觸藝術,又怎知藝術的豐富在哪裡呢?我常將這句話送給選修我講授藝術通識課程的學生。」盧廷清曾這麼說。

他也曾以草書書寫弘一大師曾寫過的句子,「莫道明年花更好,當惜今朝春正濃。」勉勵人們把握當下,珍惜現在眼前所擁有的。他在作品中間蓋上「養之如春」的篆印,他說:「我樂於創作,人活著就是要快樂,自在自得,心安平靜,不被外在影響。涵養心性要像春天一樣:歡欣與生氣蓬勃,而非秋之蕭瑟,冬之嚴寒。人在任何年齡都可像在春天一樣。」

註釋:

❶盧廷清著《沉鬱.勁拔─臺靜農》,雄獅美術,二○○一年十一月,頁一三九。

❷盧廷清著《博涉.奇變─陳丁奇》,行政院文化建設委員會策畫出版,雄獅美術執行,二○○九年十一月,頁一六三。