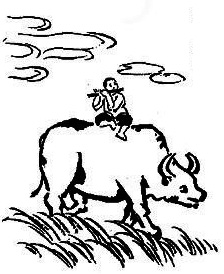

圖/豐子愷

圖/豐子愷

文/林少雯

騎牛迤邐欲還家,羌笛聲聲送晚霞,

一拍一歌無限意,知音何必鼓唇牙。

──晉明禪師.〈牧牛圖頌〉,虞愚書

看這幅圖,畫面優美自然,令人心生喜悅之情。畫面上的人和牛是如此和諧,宛若已融為一體。牧童騎在牛背上,吹著笛子,任牛的腳步穩定而悠閒地在迤邐的山徑上走著;這幅人牛相處相依圖,是極度信任與和樂所營造出來的美麗畫面。其所表達的,即是人牛已成知音好友,相知相惜,人愛牛,視為至親好友;牛也完全了解主人心意,並享受著主人美妙笛音帶給牠的愉悅快意。

若以禪宗《牧牛圖頌》來說,此頌名為〈騎牛歸家〉。意思是說:迤邐的山路上,牧童騎著牛,邊吹著笛邊向回家路上走。羗笛的聲音宛轉悠揚,一聲聲地響徹天際,彷彿正在送別天邊的彩霞。牧童吹笛的節拍,也彷彿配合著牛的腳步,在一搖一擺間,一拍一歌的;牧童的心輕鬆隨意而自在,座下的牛是他的最知心的知音者,牛和牧童已然身心合一,不分你我,看他們那模樣,即可知道不必多費唇舌再多說什麼了!牛已被馴服,不需再加鞭策,人牛和諧,臻於至高境界。

到此境界,比喻修道人已清除六塵,降服六根,脫離情識和妄想,不再執著,而能任運自在。

牧牛的方法,是佛法中調和心、身的修行要領。如:《增壹阿含經》卷四十六〈放牛品〉中說的:「爾時,世尊告諸比丘:若放牛兒成就十一法,牛群終不長益,亦復不能將護其牛。云何為十一?於是,放牛人亦不別其色、不解其相、應摩刷而不摩刷、不覆護瘡痍。隨時放烟、不知良田茂草處、不知安隱之處、復不知渡牛處所、不知時宜、若牛時不留遺餘盡取之、是時諸大牛可任用者不隨時將護。是謂,比丘,若牧牛人成就此十一法,終不能長養其牛,將護其身。」

《維摩經略疏》卷一〈佛國品〉中也說:「佛為牧牛人說十一法,一一內合比丘觀心,如是等例豈非方等及三藏經對諸法門觀心義也。」

牧牛和調心在禪宗是重要的修行方法,牧童和牛要一起成就,合為一體,任運自在,才算修行功夫高深。