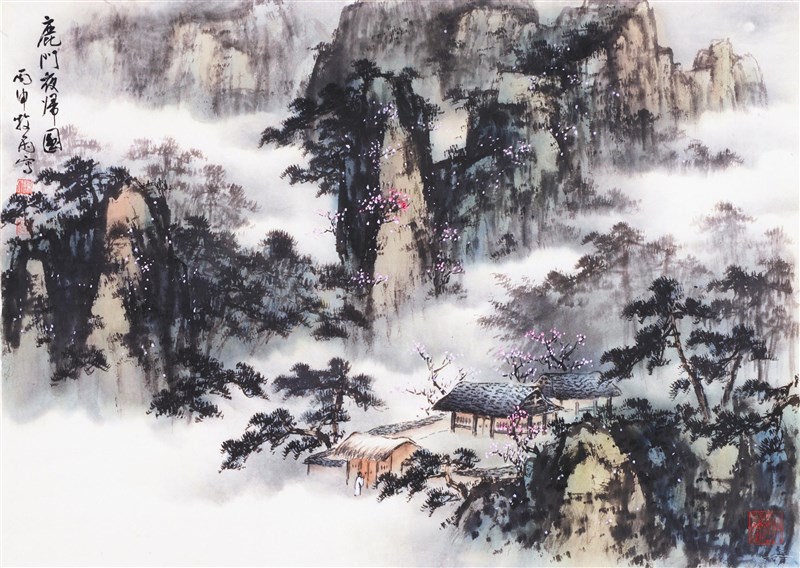

圖/陳牧雨

圖/陳牧雨

文/陳牧雨

「山寺鐘鳴晝已昏,漁梁渡頭爭渡喧。人隨沙岸向江村,余亦乘舟歸鹿門。

鹿門月照開煙樹,忽到龐公棲隱處。巖扉松徑長寂寥,惟有幽人自來去。」

這是唐代詩人孟浩然所做的詩:〈鹿門夜歸山歌〉,或稱〈鹿門夜歸歌〉。

孟浩然原本家住襄陽城南郊的峴山附近,在漢江西岸,住處名為「南園」或「澗南園」。而鹿門山在漢江東岸,與峴山隔江相對。根據《襄陽記》記載:「鹿門山舊名蘇嶺山。建武中,襄陽侯習鬱立神祠於山,刻二石鹿夾神廟道口,俗因謂之鹿門廟,後以廟名為山名,並為地名也。」這裡同時也是漢代知名隱士龐德公隱居的地方。

孟浩然早期對功名利祿其實是抱有期待的。唐玄宗開元十五年(西元七二七年)冬曾經赴京,並於次年應考進士,但沒考上,後來仍繼續滯留長安尋求出仕的機會。他的好友王維愛其才,曾向唐玄宗推薦他。無奈玄宗讀到浩然的〈歲暮歸南山/歸故園作/歸終南山〉,因為詩裡面有一句「不才明主棄,多病故人疏。」引起了玄宗的不滿,因此失去了在朝廷任官的機會。

仕途的不順,促使孟浩然失望地於開元二十年(七三二年)回到襄陽。

開元二十二年(七三四年),孟浩然再度入京。當朝大官韓朝宗十分欣賞孟浩然,邀請他參加飲宴,並且準備向朝廷推薦他,然而孟浩然因為與朋友喝酒而錯過了與韓朝宗的約宴,當然又失掉一次進仕的機會。

至此,孟浩然終於徹底看破功名利祿,在漢江東岸鹿門的地方,學起龐德公建了一個隱居的處所,因此,後人又稱他為「孟鹿門」或「鹿門處士」。但他並不是長期居住在這裡,而是偶爾來這裡享受一下隱居的閒靜生活。這首詩,正是描繪他從漁梁渡頭上岸,回到鹿門隱居處所見的景況。

首句「山寺鐘鳴晝已昏,漁梁渡頭爭渡喧」,描述山寺鐘鳴的黃昏,漁梁渡頭眾人爭著要上船及下船的喧鬧聲。接著「人隨沙岸向江村,余亦乘舟歸鹿門」,人們隨著沙岸向江邊的村落,我也坐船渡河要回到我隱居的鹿門山。一走向世俗的村落,一走向隱居的別業,詩人在此做了對比的描述,並以此對比,凸顯了詩人與世無爭的隱士情懷。

「鹿門月照開煙樹,忽到龐公棲隱處。」鹿門山的樹林原本籠罩在煙嵐裡,這時卻又因為月亮的照明,竟然照開了煙嵐,使得樹木及景物清明了起來。當詩人沉醉在這樣美麗且幽靜的山月松林景物中,不知不覺竟然走到了當年龐公隱居的地方。

當然,詩人其實是說自己隱居處,以龐公自比,無疑是表示詩人對龐公這種超然世外、不慕名利的隱世精神的嚮往。

「巖扉松徑長寂寥,惟有幽人自來去」,山巖、柴扉、松林、小徑,因為藏沒山中而人跡罕至,以至於常常寂靜冷清。會在這裡走動的,大概只有龐德公這樣的幽人吧?言下之意,當然包括了詩人自己。

整首詩格調疏淡,卻餘味深遠。詩人把他從渡頭到鹿門所見的景象平鋪直敘出來,寫景而不寫情,讓人讀來雖意象鮮明如歷其境,然而卻也意在言外情溢其中。詩人用漁梁渡頭的喧鬧來對比鹿門的寂寥幽靜,如此更烘托隱者的超脫塵外的情懷,這是詩人厲害之處。

古人評論孟浩然的詩說:「氣象清遠,心宗孤寂」、「出語灑落,洗脫凡近」、「文不按古,匠心獨妙」,這首七古正體現了這些特點。

或許,這正是孟浩然沒有當官,才會有這樣超脫的詩情吧?真是失之東隅,收之桑榆!