圖/吳德亮

圖/吳德亮

文/吳德亮

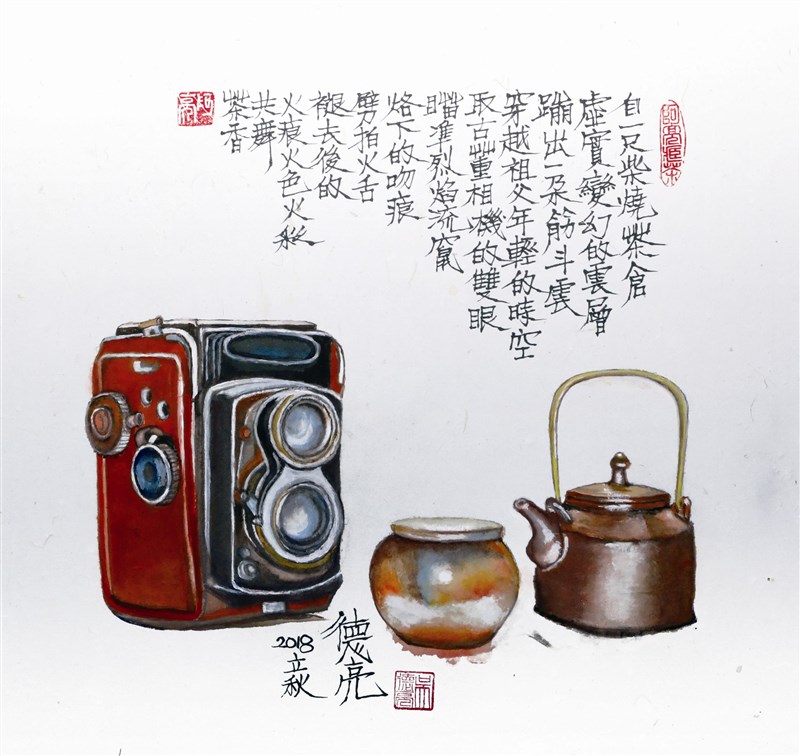

自一只柴燒茶倉

虛實變幻的釉層

蹦出一朵筋斗雲

穿越祖父年輕的時空

取古董相機的雙眼

瞄準烈焰流竄

烙下的吻痕

劈拍火舌

褪去後的

火痕火色火彩

共舞茶香

美倫的祖父年輕時開過照相館,留下的唯一記憶是一台日製的古董相機。

不同於後來普及、可連續拍攝36張照片的135「單眼」底片相機,更非今天日新月異的數位相機,而是裝置大型底片、每次僅能攝得10張照片的120「雙眼」相機。

除了多出一顆鏡頭,外觀也複雜許多,光大小旋鈕就有上片、光圈、快門,加上拉桿與釋放鈕、閃光燈冷靴座與包含景深刻度表的對焦轉盤等,還附有完整包覆的皮套,在過去物質並不充裕的年代,應該顯得架勢十足了。

不過,儘管有上下兩顆鏡頭,上方鏡頭僅用於取景與聚焦,下方鏡頭則負責將影像傳送至底片膠捲,因此拍照時只有下方鏡頭才真正用於拍攝。

比我年齡還大的老相機,能否繼續服勤不得而知,今天市面上已經很難購得大型120底片,更遑論事後的沖洗了。不過有天心血來潮,我特別從防潮箱取出,打開上方的腰平觀景器,透過水平的磨砂玻璃取景屏,藉著回到祖父那個年代的視角來看影像,希望能稍稍刺激一下自己昏睡已久的靈感。

桌上剛好有泡好的正欉鐵觀音,瀹茶的柴燒提梁小壺是嘉義陶藝名家蔡江隆的作品,搭配中部陶藝名家李仁嵋的柴燒小茶倉。畢竟相機「歲數」大了,透過兩顆鏡頭不斷調整撥盤,對焦在毛玻璃上呈現的影像並不清晰,但火焰流竄在陶坯上烙下的吻痕,卻異常從容,深沉內斂的自然質感,看來也更加嫵媚動人。

上下雙眼凝視下,木柴燃燒後的灰燼產生的落灰釉,筆觸溫潤且多變化,尤其歷經高溫焠煉,依然呈現流動的盎然生氣,彷彿生命的韻律在柴燒釉色間永不停歇。這是多年來不斷為記錄報導,以單眼數位相機快速對焦連拍所輕易忽略的,我是否也該放緩自己的腳步,享受靈感停滯卻意外帶來的慢活悠閒呢?

不甚精準的美,樸拙的心,透過古董相機的連體雙眼,我終於學會「放下」。♣