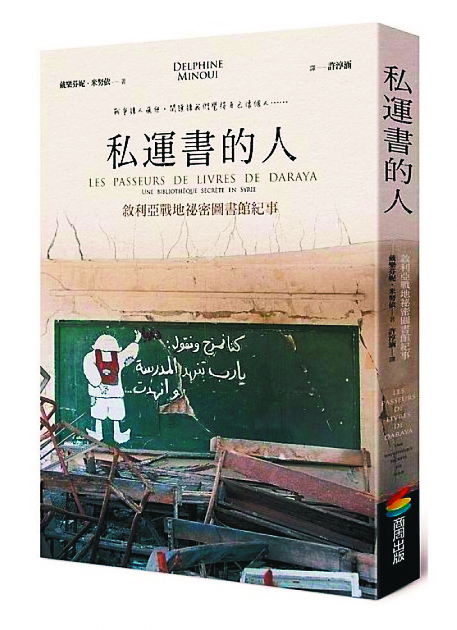

《私運書的人—敘利亞戰地

祕密圖書館紀事》

作者:戴樂芬妮.米努依

譯者:許淳涵

出版社:商周出版

《私運書的人—敘利亞戰地

祕密圖書館紀事》

作者:戴樂芬妮.米努依

譯者:許淳涵

出版社:商周出版

文/王錫璋(前國圖編審)

中東地區近年來冷、熱戰不斷,不僅造成民眾死傷無數,逃離家園的難民問題也困擾著歐洲各國。從文化觀點來看,許多文物不免大量毀於戰火,包括傳遞知識的圖書在內。十年前,伊拉克國家圖書館長薩德.伊斯康德便寫了一本《烽火守書人:伊拉克國家圖書館館長日記》,描述他如何在波灣戰爭中搶救伊拉克國家圖書館的藏書,並且奮力在戰火下,讓民眾還能閱讀及利用圖書館。

古人說,水、火、兵、虫,藏書之四厄,其中又以兵災毀書最為嚴重。薩德.伊斯康德努力在戰火中維護著圖書館的安全,猶如藏書的守護神,沒想到十年後,也有一本書敘述在戰火下的圖書館故事,這圖書館卻是敘利亞民眾自力自強,在戰地建立起來的一座祕密藏書基地,帶給戰爭中許多民眾精神的糧食,撫慰了水電、食物皆匱乏的恐懼和不安。

這本書即是法國《費加洛報》資深記者載樂芬妮.米努依所寫的《私運書的人——敘利亞戰地祕密圖書館紀事》。書中描述二○一二年,離敘利亞首都大馬士革不到十公里的達拉雅小城正受到政府軍的攻擊和圍城,每天炮彈不斷,城內四處屋毀樓傾。一群年輕人在一處校長毀棄的房子內,發現一批藏書。他們覺得戰爭和圍城之下,人們更需要從書中獲得資訊、知識和心靈的慰托,乃決定私運這些書,到一處地下室成立一所圖書館。四年來,他們陸陸續續從許多斷壁殘垣的屋瓦下,挖出了近一萬五千冊書,並註明出處(以便來日和平復建後歸還主人)和整理後,成立了一所戰地祕密圖書館(不敢聲揚,怕政府軍的炸彈隨之而來)。

這圖書館可是有組織的,選了館長,也有閱覽規則。來這裡看書的有反抗自由軍的軍人、民運人士、一般民眾或鄰近地區的孩童、青少年等。這裡也曾舉辦討論交流會,由知識分子向民眾演講民主的真諦和介紹好書等,並舉辦過電影放映和聯誼活動,更創刊過一份消遣娛樂型的雙月刊,避免絕望驅使人們走上激進的路線。總之,這座祕密圖書館讓原本許多不進圖書館的年輕人,愛上了閱讀,也感染了知識就是力量的精神。

令人驚奇的是,作者雖是記者,卻因達拉雅被封鎖而無法進去實地採訪,本書是透過斷斷續續的視訊連繫、e-mail、影片、照片傳遞的短簡殘篇整理而成的;戰地的網路通訊很糟,作者靠著毅力和持久的關注,終於在電腦螢幕前訪問到許多相關人士,並靠著她長久對中東問題的了解,以及記者擁有的感悟心懷,和生花妙筆,寫成這本精采又好讀的故事。全書不僅闡揚紙本書籍閱讀的感動,在成書的過程,亦顯現網路帶來不可忽視的力量。時代在進步,閱讀和知識傳遞的方法也在拓展和改變。

戰地祕密圖書館最終還是被催毀了,然而,建造、使用過這圖書館的敘利亞人,還是得到一場文化的洗禮。