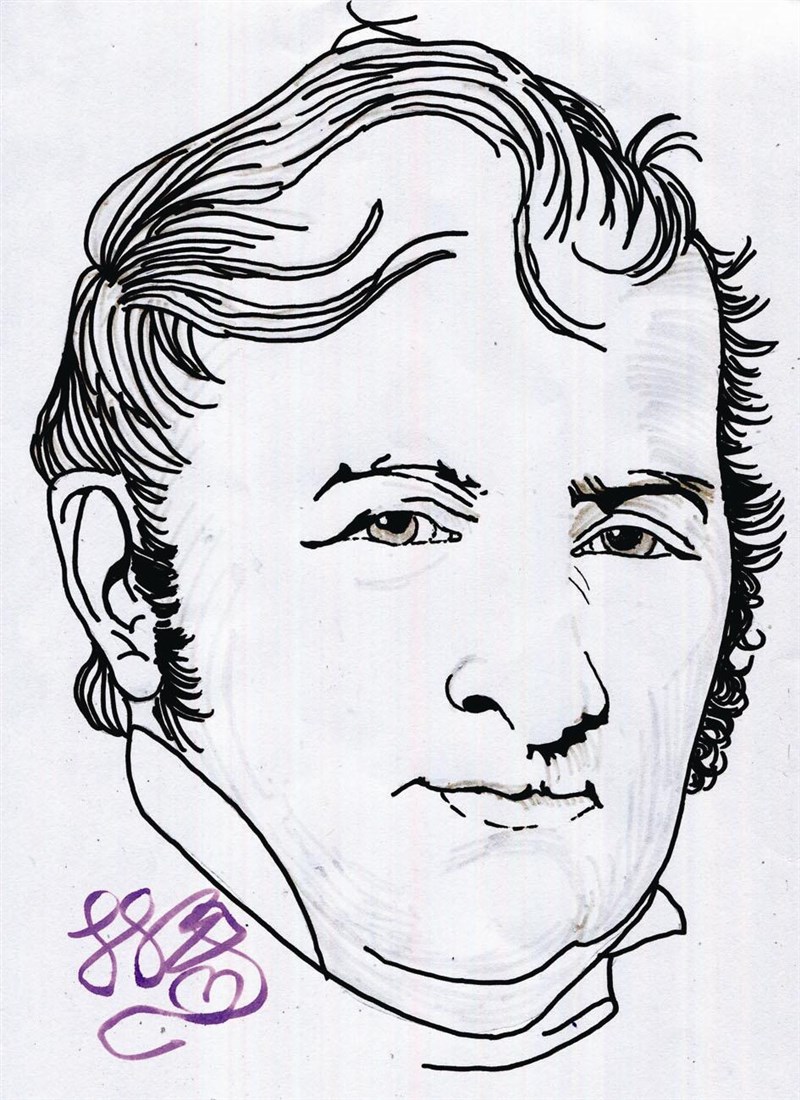

圖一:作者繪惠特尼 圖/林一平

圖一:作者繪惠特尼 圖/林一平

圖二:惠特尼紀念碑 圖/林一平

圖二:惠特尼紀念碑 圖/林一平

文/林一平

我多次參觀耶魯大學的藝術畫廊,常常會看到畫廊懸掛著該校傑出校友的油畫肖像。當中有一幅是惠特尼(Eli Whitney;1765-1825;圖一),我臨摹如圖一所示。

影響了惠特尼一生的是「美法準戰爭」(Quasi-War;1798-1800),而他又影響了六十年後的「美國南北戰爭」。歷史的連結實在太奇妙了。

美法準戰爭的發生,也是令人意外。美國獨立戰爭時,美法聯盟,和英國打得天昏地暗;美國獨立之後,卻忘恩負義,旋即和法國起衝突,稱為「美法準戰爭」。

起因是一七八九年法國爆發大革命(French Revolution;1789-1799),推翻路易十六,砍下了他的尊頭,因此美國覺得債主已消失,就賴皮不肯償還向法國借來的巨額債款。法國當然無法接受美國的做法,在十一個月內俘虜了三一六艘美國商船。於是美國不宣而戰,和法國打起來。

為了和法國海戰,美國急需大量步槍,也因而影響了一位工業改革的重要人物,亦即惠特尼。惠特尼於一七八九年就讀耶魯大學,後以優異成績畢業。他在大學畢業後一年(1793)發明了軋花機(Cotton Gin),能將短纖維棉花的生產流程效率提升五十倍,使得美國南方的棉花成為有利可圖的作物,創造了棉花王國,持續了黑人奴隸制度的帝國,也成了南北戰爭的一個導火線。這是惠特尼最不想見到的後果,因為他不希望他的發明被用於戰爭,然而他卻被逼著往戰爭的方向走。

他在發明了軋花機後,由於資金不足,只好在美法準戰爭時爭取美國政府的軍火訂單來彌補開銷。不過惠特尼對軍火生產並不熱心,將軋花機生意放在首位,常常拖延軍火的交付,而且槍枝品質也不理想。

美國軍方對惠特尼抱怨連連,他只好想辦法討好軍方,展示統一的槍枝零件,讓相同零件能夠用於組裝任意一把同型號的步槍,大獲軍方好評。這是劃時代的作法,在此之前,步槍都是一支一支製造,零件不能互換。若非美國和法國的戰爭,惠特尼很可能不會提出「可互換零件的概念」,為人類工業的發展做出重要貢獻。惠特尼死後被埋葬在紐哈芬市,並立了紀念碑(圖二)。