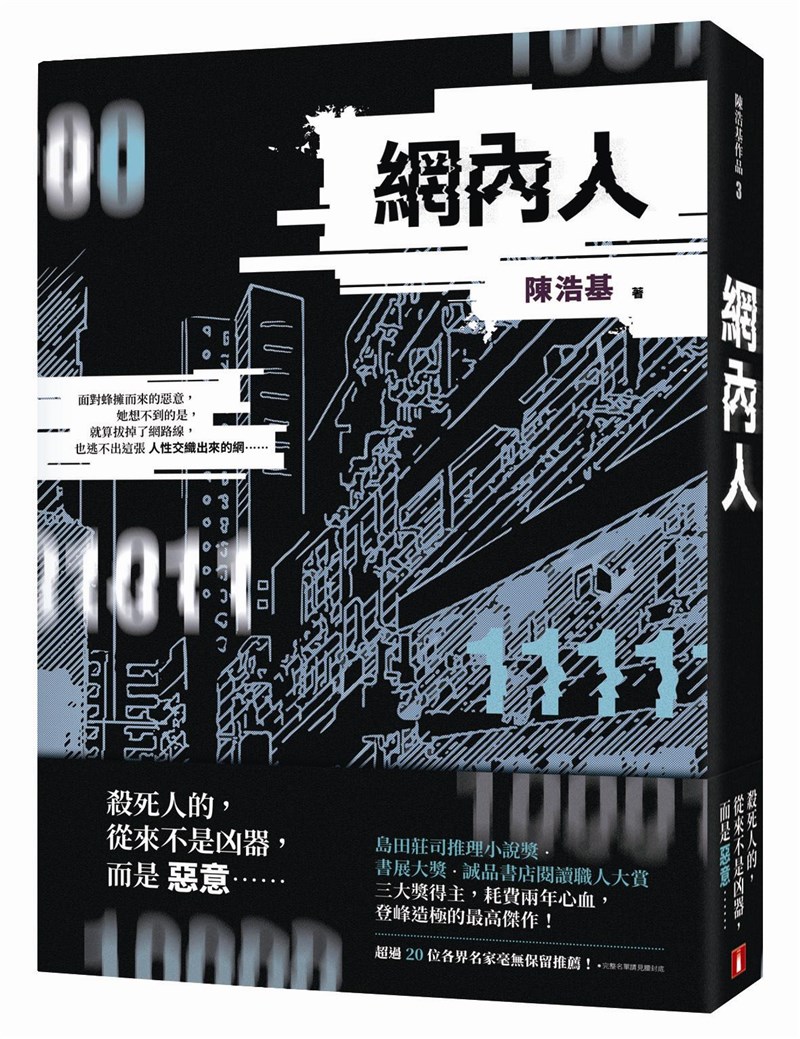

《網內人》

作者:陳浩基

出版社:皇冠出版

圖/皇冠出版提供

《網內人》

作者:陳浩基

出版社:皇冠出版

圖/皇冠出版提供

文/記者郭士榛

身為香港人卻在台灣文壇竄起的推理作家陳浩基,

一九七五年生,香港中文大學電腦系畢業,

原擔任軟體工程師,三十多歲時決定專職寫作,

連父母都覺得,「你笨啊!」但他堅持終成推理作家的理想。

見到陳浩基,他身材略顯清瘦,戴副黑框眼鏡,模樣給人「宅男」的感覺,但回答問題時卻能言善道,他操著廣東國語,清楚表達創作概念。他說:「自己確實是蠻宅的,尤其開始動筆寫作時,一頭栽進文字世界,根本不理會外面的世界。」

讓人驚奇的是,理工出身的陳浩基說:「我沒有用WhatsApp,也沒有Line、WeChat」。大學主修電腦,全職寫作前從事IT工作,通訊軟體卻一概不用,他說這是一種迷思,正因如此熟悉科技,才更有意識要控制接收資訊的主導權。就連編輯也只能用email連絡出書事宜,他只要稍失聯,都讓編輯驚嚇不已。

陳浩基說我們生活在一個「垃圾崗」,「現代人接受網絡必然存在,以前我們想知道什麼,便主動上Google搜尋,現在打開手機,卻被一大堆資訊強塞到面前,即使你不在那裡出入也被迫知道。我們對資訊麻木,無法分辨哪些有用。我甚至很討厭在臉書上看到別人沒考慮真假,就分享看似有趣的新聞,對我來說,實在沒有意思。」

全心潛入創作世界

在台灣出道和成名的陳浩基,二○○八年以〈傑克魔豆殺人事件〉入圍第六屆「台灣推理作家協會徵文獎」決選;二○○九年再憑兩篇新作同時入圍同一文獎,其中〈藍鬍子的密室〉更奪得首獎。二○一一年憑首部長篇作品《遺忘.刑警》奪得第二屆「島田莊司推理小說獎」首獎。二○一五年憑《13.67》獲台北國際書展頒發「書展大獎」。兩部長篇作品已分別推出了英、法、意、日、韓等多種語言的翻譯本。

二○一七年,陳浩基的另一部長篇小說《網內人》出爐,他表示,二○一五年再次出席島田莊司推理小說獎的頒獎典禮時,就向編輯透露《網內人》小說概念。陳浩基說,很多讀者都會以《13.67》和《網內人》對應比較,他說,《13.67》寫城市的過去,《網內人》就是書寫香港的現在進行式,一個三十年前還以為是異想天開的科幻世界。

《13.67》從退休警關振鐸重病臥床開始,分六個篇章倒述他的人生,「六個獨立故事雖然彼此有關係,但聯繫不特別強,我每寫完一章會休息,還特地到街上走走,拍拍照。但《網內人》是大故事,沒辦法停,一停就要回看自己所寫,寫到二十四萬字,不可能再回頭看故事情節如何發展,可說步驟繁複。」與其急就章把故事寫完,他寧願花時間把故事寫好,於是閉關,全心潛入創作世界裡,最後作品共三十萬字,比《13.67》還多二萬字。《網內人》則透過網路生態衍生的網路霸凌事件,進一步探討「復仇」的意義,內容也一如陳浩基一貫風格,層層抽絲剝繭,最後結局卻又令人大感意外。

贊成孩子看輕小說

陳浩基小時候愛看書,小學五年級時看到《福爾摩斯全集》大開眼界,深覺推理小說好看,之後又陸續看了日本、歐美推理小說,當時腦袋裡就時常發想,如果他來寫,要怎麼樣構思才不被人猜到兇手是誰?就讀大學時期,網路剛開始蓬勃發展,陳浩基偶爾會在網路上發表短篇推理小說,純屬玩票性質,卻也獲得不少人好評。

後來電腦程式工作做得有點煩了,陳浩基決定辭職,那段休息的日子,正好台灣推理作家協會舉辦徵文比賽,他手癢報名參加,第一次就進入決選,隔年他二度參加,最後以〈藍鬍子的密室〉作品贏得首獎,讓他對自己的寫作自信心增加不少。

也因為參賽、獲獎,陳浩基有機會到台灣接觸出版社和推理小說作家,讓他決定當個全職作家。他說:「來台灣我才發覺,原來寫作也可以當成一個工作。台灣有不少出版社可以預付版稅,保障作者,在香港寫作,收入很少,工作很不穩定,出版社根本沒辦法預付版稅。」同時也建議香港年輕新秀,若想成為推理小說家,「去台灣吧!會有機會的!」

他寫推理小說,也寫科學奇幻小說,有段時間每個月都有作品在台灣出版,產量相當驚人。不只如此,他還持續參加各種徵文競賽,從台灣推理作家協會徵文比賽、可米瑞智百萬電影小說獎、倪匡科幻獎,到島田莊司推理小說獎,獲獎率高得嚇人。

陳浩基透露,他之所以參加這麼多競賽,理由是有一回通路商以迎合市場口味為理由,要求更改他的書封設計和文案介紹,卻和他原本作品內容有所出入,因此他才會想到藉由不斷參賽、得獎,打響知名度,讓更多人認識他,才不會再發生隨意變動創作理念的事。

「我贊成小孩子看輕小說,希望藉此吸引年輕人愛上閱讀。」陳浩基說,年輕人透過看輕小說愛上文字,等他們年紀更大了,自然會找更深刻的作品來讀。他以《飢餓遊戲》為例,原本小說就是給國中生看的,這些讀者長大了就可以接著看喬治.歐威爾的《一九八四》或赫胥黎的《美麗新世界》。