巴黎莎士比亞書店右側與咖啡館。圖/林政儀

巴黎莎士比亞書店右側與咖啡館。圖/林政儀

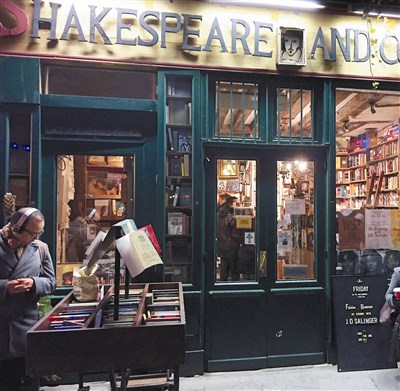

巴黎莎士比亞書店左側。圖/林政儀

巴黎莎士比亞書店左側。圖/林政儀

文/林政儀

每每來巴黎,總下榻於塞納河左岸的飯店,左岸的拉丁區遍布著名學校,如:亨利四世中學、法蘭西公學院、法國美術學院、巴黎高等師範學校等,而巴黎的第一大學到第六大學也皆位於拉丁區,因此晃遊在文風鼎盛的拉丁區的巷弄中,總能輕易地遇見巍峨岌嶪的校舍與各具異趣的書店。

猶記得海明威(Ernest Hemingway)在其名著《流動的饗宴》(A Moveable Feast)中,描述其在一九二一年至一九二六年勾留巴黎的時光,咖啡館寫作、逛塞納河畔舊書攤、流連在莎士比亞書店,皆是海明威流動的饗宴。

其中,海明威在書中描述著莎士比亞書店是個「溫暖、愉快的地方,冬天有個大火爐,滿桌滿牆的書藉,櫥窗裡的新書,牆上掛滿各個時代偉大作家的照片。」或許是海明威這段單純、質樸的紀事,親切且輕鬆,莫名地牽引著我,於是,一次次的巴黎之行,總會於某個午後或夜晚,繞進莎士比亞書店。

莎士比亞書店的創立頗富傳奇,創辦人絲薇雅.畢奇(Sylvia Beach)為美國紐澤西州人,青少年時期與家人曾居巴黎,美好的巴黎令絲薇雅女士難以忘懷,於是三十歲那年,決意返回巴黎。在一次偶然的機會,絲薇雅女士結識了在巴黎左岸奧德翁街(Rue de l'Od?on)經營法文書店的阿德里安娜.莫尼耶(Adrienne Monnier),因而加入了阿德里安娜女士書店裡的讀書會,結識了許多法國作家。

由於絲薇雅女士頻繁地與巴黎文人往來,促使絲薇雅女士於一九一九在巴黎左岸創辦莎士比亞書店(Shakespeare and Company),是一家專賣主流與非主流英美文學書籍、雜誌的英文書店,而莎士比亞書店的店名意指「莎士比亞及文學愛好者的同伴」。兩年後,絲薇雅女士將書店遷至於好友阿德里安娜.莫尼耶的法文書店對面。

莎士比亞書店開店之際,正值第一次世界大戰結束,此時巴黎吸引無數藝術家到此一展身手,諸如畫家畢卡索、音樂家史特拉汶斯基、舞蹈家鄧肯等人,於是莎士比亞書店逐漸成為藝術家的新據點。並且也吸引許多作家前來,如美國作家海明威、費茲傑羅、龐德和喊出「失落的一代」的女作家葛楚.史坦、英國作家DH勞倫斯、蘇俄導演艾森斯坦等人,都是書店的常客,在此或高談闊論,或發表新作,或文化交流,讓莎士比亞書店聲名遠播。

然而,絲薇雅女士最為世人所推崇的事蹟,便是一九二二年絲薇雅女士毅然決然為愛爾蘭作家喬伊斯(James Joyce)出版了英美兩國列為禁書的巨著《尤利西斯》,而《尤利西斯》在當時早已被許多出版社及印刷廠拒絕出版,此舉更使莎士比亞書店名噪一時。

直至一九四一年,絲薇雅女士因拒絕賣給德國納粹軍官一本喬伊斯的《芬尼根的守靈夜》而受到威脅,不得不將書店關門。隨後,德軍卻帶走了絲薇雅女士,絲薇雅女士在拘留所中度過了六個月,出獄後,絲薇雅女士無心繼續經營書店,於是莎士比亞書店走入歷史。

然而莎士比亞書店的故事並未結束,一九五一年,一位美國人喬治.惠特曼(George Whitman)在巴黎左岸經營二手英文書店「彌斯楚」。一九五八年,喬治.惠特曼與絲薇雅女士在一次聚會相遇,席間,絲薇雅女士答應將「莎士比亞書店」的店名授權給喬治.惠特曼使用。

於是在絲薇雅女士去世後兩年及莎士比亞誕辰四百周年之際的一九六四年,由喬治.惠特曼(George Whitman)將書店改名,並承襲絲薇雅女士的「莎士比亞書店」店名,延續第一代莎士比亞書店的精神。

現任書店主人是絲薇雅.畢奇.惠特曼(Sylvia Beach Whitman),為喬治.惠特曼之女,其為了紀念創始人絲薇雅.畢奇,而將女兒取名絲薇雅.畢奇.惠特曼。絲薇雅.畢奇.惠特曼也繼承她父親的精神經營著書店,贊助年輕作家,並提供年輕作家在書店以工換宿,透過讀書會、詩歌朗誦會和作家文學講座等活動,讓所有愛好文學的人們能夠齊聚一堂,共同乘載著一段巴黎美好的時光。

在冬夜裡啜飲著熱咖啡,拾起一本剛在莎士比亞書店買的英文小說,欣賞著對面夜空下的塞納河畔與聖母院,別有生趣!讓我不禁想起英國作家安東尼.特洛勒普(Anthony Trollope),曾說過「世界上有什麼比一個沙發、一本書,加上一杯咖啡還要奢侈的東西?(What on earth could be more luxurious than a sofa, a book, and a cup of coffee?──Anthony Trollope)