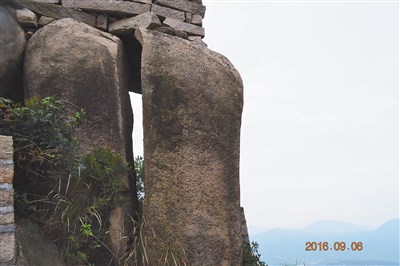

寨沿裂石

圖/洪少霖

寨沿裂石

圖/洪少霖

文/洪少霖

古寨有著內寨與外寨之分,目前寨牆、寨門部分保存完好,面積各約一個足球場大小。據觀音院住持法淨法師講述:連理古寨與韓琦(北宋著名政治家、詞人)母親連理有關。在泉州,有著生韓宮、生韓處、連理巷、七里庵等皆與韓琦有關,韓琦之父為宋時泉州知府韓國華,連理為其婢女。

連理寨傳說為連理年輕時獨自居住過之地,傳說,連理曾想跳崖自盡,卻被一位尼師所救,於是隱居於連理寨;在高山古寨獨居時,她孤獨、膽怯,從而供奉過觀音佛像。

楊梅香甜、古跡悠悠

沿著村中舊時古道台階山路向上,有「萬梅鄉」的石刻,如今其大石翻覆倒地,字體向下,石上另有字跡「坡山書」。曾經,沃柄自然村原屬雲台。唐.五代時期,因地以種植萬畝楊梅而著名,曾被當時的泉州刺史王延彬稱之為「萬梅鄉」,且在附近蓋望梅亭,開闢梅村十里,於每年楊梅成熟之時,攜帶妻兒老小到當地度假嘗梅,也多次邀請當時泉州北峰招賢館中賢士名流及古泉郡文人雅士一起到雲台、沃柄賞梅、賦詩、酣飲。

古來傳說,「萬梅鄉」石刻為唐大學士、詩人韓偓所題。當年,韓偓為王延彬座上之賓。他至沃柄陶醉於漫山楊梅,不禁說道:「好一個水果之鄉!」一度促進了沃柄楊梅之名氣。

然而,至宋代時期,沃柄楊梅逐漸衰退,村中長者為了恢復萬梅鄉之譽,從而規定:「凡村中洪姓人家,生男孩者須栽活十株楊梅,生女孩者應栽活五株楊梅。」此族規一度恢復起沃柄楊梅之旺盛。

萬梅鄉石刻斜對面有著摩崖石刻三大字「杜松岐」,三字左旁落款為「郡人林元」,右旁字跡已風化嚴重,但依稀可辨「西山」兩字;據文史專家王贊成介紹:石刻為明代風格。西山,為宋代泉州名宦、南宋後期著名理學家真德秀之號,世人稱之為西山學者、西山先生,其與另一位著名理學家、思想家、政治家魏了翁齊名。極其可能,真德秀久仰「招財侍郎」王延彬,敬佩其發展泉州海外貿易所起的引領作用,故而前往沃柄王延彬遺址瞻仰,從而題字留念。

真德秀在泉州任職期間,也曾大力鼓勵海上貿易活動,他主張實行相關優惠政策,減免許多不合理的徵稅,使到達泉州從事商貿活動的外國船恢復增加至三十六艘,且在邊防上鎮壓海寇,整頓加強泉州海防,為泉州的海上絲綢之路作出了不少貢獻!

歧,有著山坡與岔道之意;杜松,是耐旱、耐寒的松科植物。其石刻所在位置正處於一道山坡古道旁,想來古時該地很可能有著岔道存在。由不同落款的風格來看,原石刻大概始於宋代,由真德秀所題;後來,明代有林元重刻或重題。這是不同朝代時期,王延彬、真德秀、林元的情感交集!