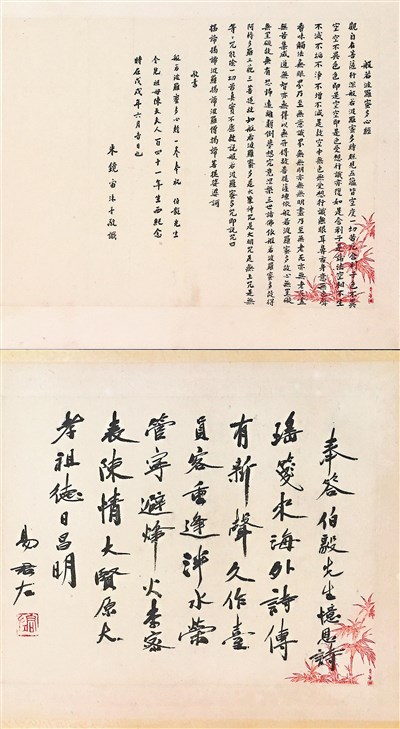

朱鏡宙、易君左贈鍾伯毅書法。圖/黃議震

朱鏡宙、易君左贈鍾伯毅書法。圖/黃議震

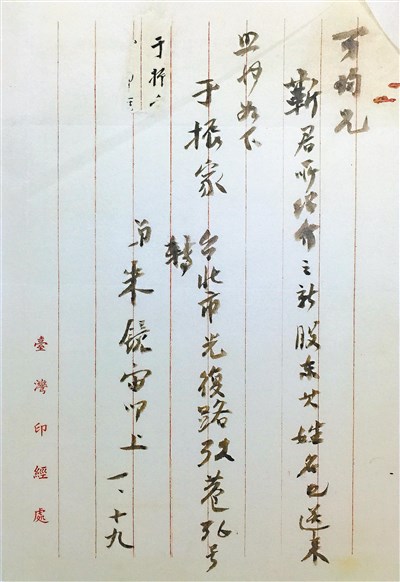

朱鏡宙信札。圖/黃議震

朱鏡宙信札。圖/黃議震

文/黃議震

民國三十八年,國府遷台之際,台灣具有「印書」能力的印刷廠極為有限,一方面是日治時期,印刷業為管制行業,另一方面是太平洋戰爭末期,日本政府深怕不利戰事的言論到處流竄,因而對於殖民地台灣的印刷業,管控更形嚴厲,連帶著佛教經典的出版也就極為匱乏。

以至於國府遷台之初,台灣的「佛教書籍可謂一書難求」,(註❶)因此,朱鏡宙居士為使法寶能廣為傳布,而創辦「台灣印經處」,印行佛經。

朱鏡宙居士,生於清光緒十五年十二月二十三日(一八九○年一月十三日)(註❷),隸籍浙江樂清,宣統元年考入官立浙江高等巡警學堂,在學時創辦《天鐘報》,期間為保持言論自由,謝絕民國成立後浙江首任都督湯壽潛的贈款,「民國二年七月,二次革命失敗,報館被封,先生乃避居溫州……任溫州《天聲報》主筆,因鼓吹革命,入獄一星期,報館又被封」(註❸)。

之後,朱鏡宙仍堅持新聞及時評,並接連於上海與張季鸞等人合辦《民信報》、任北京《民蘇報》總編輯、任新加坡《國民日報》總編輯,其於《國民日報》期間,「所撰社論,力促華僑團結,遭英政府嫉視,迫令解職。」(同註❸)自此朱鏡宙結束了報人生涯,轉事金融,民國十年出任中國銀行福建分行副行長。

民國十二年,任職於中國銀行的朱鏡宙因公赴上海,得謁章太炎先生,後隨侍章太炎夫婦赴杭州,得章先生賞識,將就讀南京金陵女子大學的三女章㠭婚配與朱鏡宙,民國十三年三月朱鏡宙、章㠭於上海一品香飯店成婚,成此奇緣。兩人婚後定居廈門,朱鏡宙除本職外,兼任廈門大學教授。

民國二十二年,甘肅省主席朱紹良邀朱鏡宙任省政府委員兼財政廳長。民國二十五年,在陝西省政府主席邵力子力邀下,朱鏡宙出任陝西省財政廳長,至民國二十六年,財政部任命其為川康稅區稅務局長。

民國二十九年底,朱鏡宙以病辭官,其體弱失眠,病症加劇,遂「赴重慶長安寺訪太虛大師,大師付以《金剛經.心經合刊》一部。鐸民(按朱鏡宙字號)讀經後深有感悟,伏案流涕,不能自己,自此篤信佛教,研讀經論。」(同註❷)

抗戰勝利後,朱鏡宙出世心切,民國三十七年,春戒期中轉赴南華寺隨侍虛雲老和尚,並「與僧眾同操作,吃飯時入廚下飯頭僧同食,儼然一苦行僧矣。」(同註❷)

民國三十八年六月,朱鏡宙隨國府渡台,未及將夫人章㠭自上海接出。朱鏡宙渡台不久,便向台北觀音山凌雲寺當家榮宗法師借得寮房棲身靜修,一意深入經藏。

其「初到台灣時,看到台灣佛教幾乎是一片文化沙漠,便創建台灣印經處,發心印行經書流通。」(同註❶),於是「台灣印經處」在李子寬擬定董事名單後,聘有陳靜濤、趙恒惕、孫張清揚、盧滇生等十二位董事,不久董事會第一次開會,初步選定二十七種佛經印行,印經處便正式開始。

可是,這個名為「台灣印經處」成立時,「一無地址,二無經費,三無辦事人員,各位董事不過是掛名隨喜,印經處的事務,事實上是由鐸民(按朱鏡宙)一個人唱獨腳戲……當第一部《金剛經八種合刊本》出版時,印刷費不敷數十元(當時已改為新台幣),由承印的台灣省政府印刷廠幾位員工捐款湊足。」(同註❷)就這樣,台灣印經處在堅苦卓絕中,艱辛維持。

朱鏡宙自民國三十八年草創「台灣印經處」,至民國五十年十二月,年衰住院,印經處移交予善導寺住持道安法師接辦為止,前後十三年之久,「共出版經書一百五十五種,約計四十三萬冊」(同註❷),其移交清單上,從結存現金、經書、底片、空白收據、信封等項,不憚煩瑣,鉅細靡遺。

其中一則:「結存紙張:結存清水印刷廠書紙共……以上四筆,共計結存一百四十、領四百二十六張……」(同註❷),足可見老居士的一絲不苟,財物穀米,纖毫不取,真可謂是無私無我的菩薩行。

朱鏡宙居士對台灣佛教的貢獻極大,其「在流通法寶方面,他和香港佛經流通處的嚴寬祜,同樣都是讓法寶重光、法音宣流的模範,可說功德無量。」(同註❶)

註解:

❶出自星雲大師口述《百年佛緣08.僧信篇》,佛光出版社,二○一三年五月十六日初版,第八十六頁。

❷出自于凌波著《中國近代佛門人物誌(三)》,慧炬出版社,八十三年七月初版,第三十七、四十二、五十、五十六、五十七頁。

❸出自《國史館現藏民國人物傳記史料彙編》第十三輯之〈朱鏡宙先生事略〉,國史館,民國八十四年二月,第四十、四十一頁。