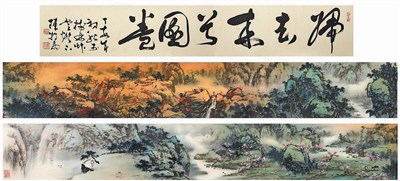

歸去來兮圖卷。

圖/陳牧雨

歸去來兮圖卷。

圖/陳牧雨

文與圖/陳牧雨

其實,無論出仕或隱居,都貴乎自然。

晉朝皇甫謐所著《高士傳.許由》記載堯帝時代隱士許由:「……字武仲,陽城槐裡人也。為人據義履方,邪席不坐,邪膳不食。後隱於沛澤之中。」是一位自我要求甚高的隱士。後來堯帝想將天下禪讓給賢明的人士,於是找上了許由。許由聽到堯帝的敦請,嚇得趕忙逃走!後來堯帝又找上他,想招他為九州長。許由不想聽,於是跑到穎水河邊去洗耳朵。

這時候剛好同時期的隱士巢父也牽著牛來到穎水濱讓牛飲水,看見許由洗耳,就問許由何故?許由把原因告訴了巢父,巢父說:「你若住在高岸深谷,人道不通,誰能見得著你?你故意到處遊蕩,讓堯帝找得到你,現在又跑來穎川洗耳,都只是在沽名釣譽而已,我現在如果讓我的牛喝穎川的水,會沾汙了牛的嘴巴。」於是把牛牽到上游去喝水,不願意再見到許由。

另外《史記.伯夷列傳》也記載:「武王已平殷亂,天下宗周,而伯夷、叔齊恥之,義不食周粟,隱於首陽山,采薇而食之……遂餓死於首陽山。」周武王平定了殷商之亂後,取得了天下,而伯夷、叔齊認為周武王叛逆,基於義憤,決定不吃周朝的食物,於是隱居在首陽山採薇而食,最後終於餓死在首陽山。

對於這兩件事,李白在他的〈行路難〉一詩裡提出了他的看法:

「有耳莫洗穎川水,有口莫食首陽蕨。含光混世貴無名,何用孤高比雲月。」

李白認為,隱居避世的目的,在承平時期,為求生活及思想的自由,不願受到世俗的拘束;在亂世,則可明哲保身免遭禍害。所以應該含光混世,不要讓自己出名,這才是真正的高士。

但是,如果處處要顯示自己像明月一樣的孤高,而贏得好名聲,豈不違背了自己隱居的初衷?所以許由的洗耳,是太做作了,一點也不自然;至於伯夷與叔齊,為表示清高而喪失了性命,則又太過了!這都是不好的。

李白在詩中所推崇的是吳中人士張翰:「君不見吳中張翰稱達生,秋風忽憶江東行。且樂生前一杯酒,何須身後千載名?」

根據《晉書.張翰傳》記載:「張翰在洛,因見秋風起,乃思吳中苑菜蓴羹、鱸魚膾,曰:『人生貴適志,何能羈宦數千里以要名爵乎?』遂命駕而歸。」

不是為了清高的理念,也不是為了明哲保身。只是認為人生貴在順應自我的心性,所以當突然想起了故鄉的美食,就立刻辭官回故里。因此李白稱讚他為「達生」。也就是真正看得開而且自自然然,一點也不做作的人。

明代陳繼儒先生曾隱居小崑山,因此得了隱士之名,可是他又喜攀權附貴,經常周旋於官紳之間。因此引起了世人的非議。

清乾隆間,蔣士銓作傳奇《臨川夢·隱奸》有句:「翩然一隻雲間鶴,飛去飛來宰相衙。」因松江古稱雲間,所以有人認為,這是一首諷刺陳繼儒的詩。

然而明代沈德符撰《萬曆捕獲編》中記載,陳眉公堂中書一聯:「天為補貧偏與健,人因見懶誤稱高。」陳眉公即是陳繼儒。但不知是因見懶而被世人誤以為高,還是自己喜歡沽名釣譽而有高明於世?但無論如何,一個人獲得的清譽,如果與行為不符,遲早還是會被世人所洞悉其真面目的。

「結廬在人境,而無車馬喧;問君何能爾,心遠地自偏。」陶淵明這樣說。

確實,隱居貴在心遠。心遠了,就不必非住在高岸深谷、人道不通的地方不可了!