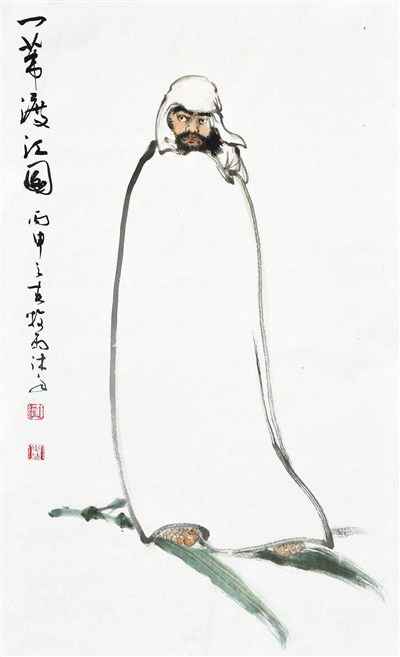

明朝畫家唐伯虎有一首題畫詩:「兩隻凸眼,一臉落腮,有些認得,想不起來。噫!是一葦渡江客,一花五葉到如今。」圖/陳牧雨

明朝畫家唐伯虎有一首題畫詩:「兩隻凸眼,一臉落腮,有些認得,想不起來。噫!是一葦渡江客,一花五葉到如今。」圖/陳牧雨

文與圖/陳牧雨

明朝畫家唐伯虎有一首題畫詩:「兩隻凸眼,一臉落腮,有些認得,想不起來。噫!是一葦渡江客,一花五葉到如今。」

雖然通詩沒提到這個人是誰?可是大家一看就明瞭必是「達摩」。

由於中國的佛教傳自印度,故古時候許多印度高僧來到中國,印度人五官特別顯著,眼大而凸,滿臉落腮鬍,完全有別於中土漢人稀疏的五絡鬚,及細長上翹的丹鳳眼。因此,古代這種具有印度人特徵的臉相,就被稱為「梵相」;而「一葦渡江」及「一花五葉」都是達摩的事蹟,自然這詩題的必是達摩畫像無疑!

菩提達摩,又作菩提達磨,簡稱達摩,印度人,為中國禪宗初代祖師,其被尊稱為「東土第一代祖師」、「達摩祖師」。

「菩提達摩」意譯為覺法,菩提本意為「覺悟」,達摩本義則是「佛法」。

達摩祖師於中國南北朝時期的梁朝武帝普通八年(是年三月改元大通,即公元五二七年九月二十一日),從印度航海來到中國廣州。

當時的廣州刺史蕭昂,聽說這位渡海而來的印度和尚,是印度異見王的叔父,同時也是印度佛教禪宗二十七代祖師般若多羅的繼承人,便熱情接待達摩祖師,並將此事稟報了朝廷。

此時的梁武帝本來就極其尊崇佛教,聽聞此事,便即刻下了一道詔書給廣州刺史蕭昂,請他妥善保護達摩祖師來京城。

達摩入京見了梁武帝,與梁武帝有了這一段赫赫有名的談話。

梁武帝首先問達摩說:「我曾經建造了許多寺廟,也抄寫了許多佛經,更剃度了許多比丘和比丘尼,這一些有什麼功德?」

達摩祖師很嚴肅回答說:「沒有功德!」

梁武帝聽了這樣的回答,很不高興地繼續追問:「怎麼會一點功德都沒有呢?」

達摩兀自直說:「這一些行為,都不過是人天小果,是有漏之因,就好像影子般的虛幻,所以沒有功德。」

梁武帝接著又問:「那要如何才是真功德呢?」

達摩答說:「淨智妙圓,體自空寂,如是功德,不以世求!」

達摩祖師的意思是:所謂功德,一定要自己淨其智慮,空其實體,不著功德之想,然後才可以定功德。也就是說,功德是不可以求來的,否則便是貪圖功德;一有貪念,自然就沒有功德。

可是,梁武帝竟不能了解這樣的意義,接著又提出了第二個問題:「如何是聖諦第一義?」

達摩簡單的回答:「廓然無聖!」

梁武帝一聽說連所謂的「聖諦」也沒有,便有點惱怒了,於是提高了語氣問:「對朕者誰?」

「不識!」達摩也簡單的答了這兩個字。

經過這一席不投機的對話之後,達摩祖師便離開了梁朝的屬地,踏著一枝蘆葦渡過了長江,來到北魏。

一葦渡江,是達摩在中國所顯現的第一個神蹟,由於踏著蘆葦在江上飄蕩的圖像非常鮮明,因此這樣的圖像,便成了歷代許多畫家所喜愛描繪的題材!

一直到現在,我們仍然到處看得到達摩一葦渡江的圖畫!

達摩祖師來到北魏之後,便上了嵩山進入少林寺。

拜過了佛,便一聲不響的面對著少林寺的牆壁放下蒲團,很安閒的趺坐下來,如此面壁一坐,坐了九年。