茶來茶去

用茶香開啟一扇窗

圖/吳德亮

茶來茶去

用茶香開啟一扇窗

圖/吳德亮

文/吳德亮

「作為一個文人,除去先賢常說的『文以載道』,此外我到底能為台灣、為兩岸真正做些什麼?」有幸成為「作家」以來,我常常思索這個問題。

二十世紀末期,當台灣茶從外銷榮景急遽轉為內銷、茶葉市場受到重大衝擊、茶藝館大幅沒落凋零;當宜興紫砂壺歷經多年的飆漲後忽然一夕崩盤;當台灣一向引以為傲的茶文化正面臨轉型的十字路口……愛茶成痴的我當時就告訴自己,該是站出來用筆、用鏡頭,為台灣茶、為兩岸茶文化、為台灣正奮力崛起的壺藝家們努力發聲的時候了。

因此從新世紀伊始,我辭去《新聞週刊》總編輯的職務,開始背起相機、拾起畫筆,深入兩岸及東亞各地找茶、寫茶、畫茶、講茶,從台灣各大茶山到雲南偏遠山區;從糾糾蟠蟠的產業道路到崎嶇顛簸的茶馬古道、從粉牆黛瓦的江南茶樓到禮儀繁複的日本茶道庭園;從沒落的茶區發掘新的生命契機,到尋找新近崛起的茶鄉;從高山茶的清香飄逸到普洱茶的陳穩醇厚、從精緻典雅的小壺泡到雪克機用力搖晃的珍珠奶茶等。

走過八千里路雲和月,幾乎一年推出一本茶書,至今已達十三本之多。一路走來雖然辛苦,但十多年來,看到許多原本已遭遺忘的茶鄉重拾榮景、長期被汙名化「臭脯茶」的普洱茶從谷底站上雲端;看到台灣茶再度閃耀國際舞台、許多文人雅士紛紛投入茶文化的行列;看見台灣茶器逐年扮演重要角色、對岸收藏家或茶人紛紛來台收購台灣壺與茶等。曾經略進棉薄之力的我也不禁感到竊喜欣慰,更感謝十多年來,兩岸讀者對我的熱情支持。

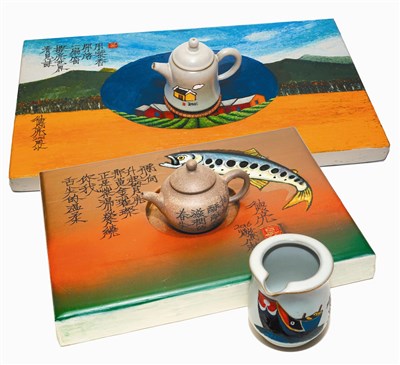

是的,用茶香開啟一扇窗,不僅可以讓世界看見台灣、用茶文化連結兩岸;還可以看見歷代文人對茶的歌詠、看見詩。正如前輩詩人瘂弦的教誨:「一日為詩人,終生為詩人」。寫茶說茶之餘,詩畫的創作也未曾停歇,只是更多了茶文化相關元素,例如長久以來,我一直喜歡以手工茶票紙繪寫茶鄉,或以木刻彩繪創作茶盤,最後再分別用毛筆寫詩畫上句點。或直接與陶藝家合作,在素燒後的茶壺或陶盤以釉下彩繪、或釉上寫詩等。

所謂茶盤,一般來說,泡茶時放置茶壺或作為襯托,稍小的稱為「壺承」,茶盤則作為通稱,而放置杯具的多稱茶船。今日常見的茶盤多為孟宗竹高壓成型製成,少數的石材茶盤由於體積頗大,大多僅流行於大型茶莊或老茶收藏家中。近年則由於藝術家的積極參與,而有小型且設計精湛的石雕茶盤或陶盤問世,圖案也改走抽象極簡風格。至於木製茶盤,由於材質與製作方式的表現不如預期,因此還十分罕見。

不過,同樣可以寫詩繪畫,我卻獨鍾木製茶盤的創作尤勝陶板或石材:以整塊檜木或柚木先行雕刻,噴修鋪面後,再用壓克力顏料彩繪閩南老厝華麗的馬背或燕尾,或以油彩咨意揮灑流動的活水意象,並在置壺處寫上短短茶詩。有時也特意刻畫亮麗彩紋,適度營造陶釉的效果;或為極簡造型披上飽滿強烈的色彩,像是高溫淬鍊的銅紅挹翠紋釉,在中國古老的宮廷中窯變為現代感十足的抽象風等。

有時我也會取來刀痕累累的破舊砧板,先將表層刨光磨平,再以噴漆做底。彩繪完成後唯恐木質無法承受茶壺之熱,先將中間挖開一個方形凹槽,再將白色磁磚以釉上彩繪製,高溫焠煉後嵌入,就是一塊完美的茶盤了。假如不掀開底部瞧個究竟,很難發現它原是一塊曾經千刀萬剁的砧板。

近日又偶得兩塊平整的檜木,我特意分別鑿出橢圓與正圓的弧狀凹槽置壺,接著以畫刀彩繪,無論田野或茶園的開闊視野,或櫻花鉤吻鮭國寶魚的台灣意象,都可以用詩凝結瞬間的感動吧?完成後塗上多層耐熱漆防護,取名為「用茶香開啟一扇窗」,算是竟日拍茶寫茶的間奏了。面對連日來的綿綿陰雨,想起南宋大詩人陸游的詩「此身合是詩人未?細雨騎驢入劍門」。能夠在每天忙碌的工作中繼續寫詩、畫畫、品茶,不也是一種快樂嗎?我這樣寫著:

用茶香

開啟一扇窗

擦亮世界

看見詩