網路的時代,人手一機。但由於缺乏深度交流,反而讓彼此更疏離。圖╱高彬原

網路的時代,人手一機。但由於缺乏深度交流,反而讓彼此更疏離。圖╱高彬原

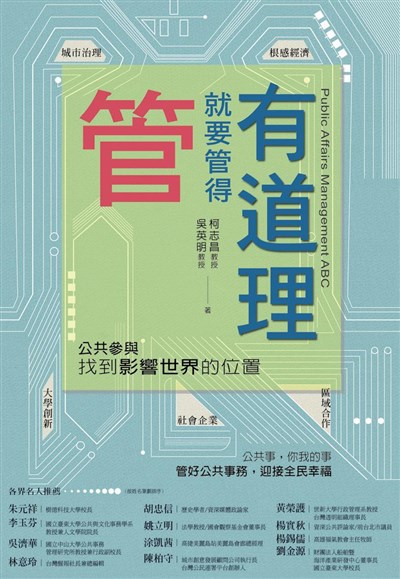

《管就要管得有道理:公共參與,找到影響世界的位置》,博思智庫出版

《管就要管得有道理:公共參與,找到影響世界的位置》,博思智庫出版

文/吳英明教授、柯志昌教授

受到數位科技、數位革命和數位媒體的影響,科技不僅正在改變人性及人際互動,也在定義新的世代;科技及其數位軟體的發展正在主導新世代的思維、互動和生活模式。最近,所謂的「APP世代」(APP Generation)已經產生,它象徵「這個時代成長的年輕人,不僅沉迷於各式各樣的APP,甚至已經將生活世界視為APP的集合體,而他們的生活就是一連串APP的排列組合」。

面對APP的世代,螢幕替代了面對面、聯繫替代了溝通、文字替代了語氣和表情。APP雖帶來了極大的生活方便性和人際互動捷徑;但是,這種方便捷徑是有代價的,APP使用者到底是「APP賦能」或者是「APP依賴」。

一般研究顯示,對「APP賦能」使用者而言,他們把資訊傳播科技的軟體和服務當作是助手及工具,而且表現較好的善用紀律。

「對APP依賴」使用者而言,他們的生活像一連串APP的排列組合,缺乏深度交流,只是進行無限度的資訊交換,生活孤獨感上升,同理心下降。簡言之,APP的世代讓我們經歷了一種什麼都方便,但人際卻疏離的時刻,更嚴重的是失去了同理心和親密感。

數位革命引爆了人類的創造力及散播新知識的能力;但是,新數位科技,也不斷創造爭議性的公共領域和道德倫理議題。受到數位革命、網際網路及APP世代的影響,公共領域不僅多元且變得複合複雜、無限延伸和格外虛擬。公共領域不再是一個奇妙相遇的空間、享受公共財富的地方,或者是一個推動社會進步的舞台;它變得如此的高虛擬性、高耗損性、高衝突性和高危險性。

任何人長久活於這種公共領域當中,實在無法得到真正的心意更新、重新得力、親密互動和成長喜悅。當我們必須著手再造「現存」的公共領域;我們同時也必須面對「將來」的公共領域所帶來想像不到的挑戰。

再造公共領域,不僅需要有行為規範的法律約束,它更需要的是一種提升公民品格和公民倫理的公共靈性。缺乏公共靈性的公共領域,將使人失去尊嚴尊貴,漸漸耗損心智體力,終將失去聖潔自由和愛的能力。最後陷入自我認同的迷失、婚姻家庭的崩解、親密關係的流失和創造力與想像力的耗損。

人,無法缺愛自活

現代化的社會,我們更有翻轉的機會,同時也讓我們遇見更多導致墮落的引誘。很多年長者回憶兒時,總是很感慨的說,那時物資生活雖然不豐富,但是家庭有愛、社區有互助、人際不冷淡。

未來,公共生活會愈來愈需要富有公民素養、公民美學、公民互助的社區行動;若生活在一個缺乏愛與被愛的社會當中,真的會令人窒息而顯得沒有盼望。

以我們共同面臨的「老化社會」為例,每一個人都盼望能夠生活在一個具有服侍善工精神、志願服務行動和高友善支持性的互助社區之中;讓老年人在這個社會「有一席之地」,也能夠享受「在地老化」、「社區照護」和「老青共學」。

公共生活所需要的,仍然是由公民之愛所醞釀而出的親密公民關係;任何一位受造者及需要照護者,都需要愛和關懷。因為缺愛如同缺氧,人是無法自活。

(摘自《管就要管得有道理:公共參與,找到影響世界的位置》,博思智庫出版)

作者簡介

吳英明 教授

美國喬治亞大學公共行政哲學博士。曾任國立中山大學中山學術研究中心╱政治經濟學系副研究員、研究員、教授、主任等。目前為樹德科技大學講座教授。

柯志昌 教授

國立中山大學公共事務管理博士。曾任國立中山大學管理學院城鄉與地方發展研究中心執行長等。目前為行政院公共工程委員會政府採購評選委員會專家學者,以及國立台東大學公共與文化事務學系副教授兼系主任。