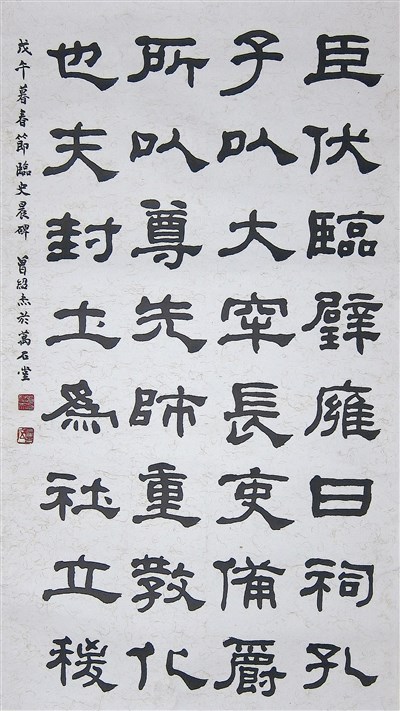

曾紹杰書法作品

圖/黃議震

曾紹杰書法作品

圖/黃議震

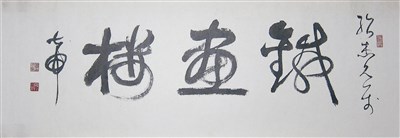

曾克耑為曾紹杰題書齋名〈鐵畫樓〉

圖/黃議震

曾克耑為曾紹杰題書齋名〈鐵畫樓〉

圖/黃議震

文與圖/黃議震

一九四九年,時局不寧,早先赴台的張大千在張群安排下搭乘軍用飛機返回成都,十二月再接夫人徐雯波自蓉(成都)飛抵台灣,之後再接眷赴港暫居,隔年應印度美術會之邀,赴印度新德里舉辦畫展。一九五一年,又返回香港(註❶),此年為同客居香港的曾紹杰代訂「湘鄉曾紹杰篆刻直例」(註❷)。

張大千在「直例」一文中盛讚篆刻大家曾紹杰「名滿兩京,書畫及鑑賞名家莫不以得先生印、鈐記為幸事……想見漢官威儀,先生之治印,殆當之也!」自認是畫神「偶然隨幸到人間」的張大千,在亂世中鬻畫資身,大概也有感於《無量義經》言「上從如來乞法以養慧命,下從俗人乞食以資身命」,在同客香江之際,張大千延請曾紹杰為其刊刻「人間乞食」一印,做為書畫閒章。

一九五一年,時年四十一歲的曾紹杰,從暫居的香港渡海來台,任職台灣電力公司祕書,卜居台北的永康街,依舊書、印生涯,此後名流政要用印,常出其手。從蔣中正與蔣宋美齡對印、張群、孫科、俞大維、魏道明、黎玉璽、陶百川、黃杰、葉公超、溥心畬、羅家倫、趙元任、劉延濤、孫運璿等等,還包含張大千遺孀捐贈予故宮大千平素用印,其中曾紹杰所刊刻即有十五方之數,可見張大千對其之偏愛,視其為並世名手。

一九六一年曾紹杰與王壯為、王北岳、李大木發起籌備印社,「十月十三日在曾府聚會,商談組社的事,會中由王壯為提名為『海嶠印集』,海嶠印集就成立了。」(註❸)自此,台灣篆刻界以結社推廣印學更形有據。

一九六一年曾紹杰受聘為中國文化學院藝術研究所教授,講授金石學,之後在美術系教授書法、篆刻,當時印譜極為缺乏,對於學生無印譜可參考學習,而傾其所有心力投入印譜的蒐集、編輯、出版,為台灣積累印學教育豐厚的基礎,從陳宏勉所編著《二十世紀台灣書印典範——曾紹杰》可窺紹老於台灣印壇的「篳路襤褸,以啟山林」之功,其終其一生,可說是都為台灣印壇奉獻。

「民國七十七年一月十九日下午曾紹杰應台北市立美術館邀請,評審全國性學生書法展作品,評審結束與王北岳坐計程車回家,剛啟動不久,就倒在王北岳肩上,頹然而逝。」(同註❸)究紹老一生,所求無二,最後棄世於書印之途,想是佛哀憐其志,遂而償其所願。之後曾師母將紹老藏印交付予其最後所依肩的王北岳代為處置,另外選出紹老書法一百二十件,捐贈給紹老人生最後到訪的台北市立美術館。

註解:

❶據《張大千紀念文集》之附錄〈張大千先生年譜〉,國立歷史博物館出版,民國七十七年。

❷「直例」即為「潤金」之意。

❸出自陳宏勉編著《二十世紀台灣書印典範——曾紹杰》,台北市文獻委員會,民國一○○年。