培養國際觀應從身邊做起,善待、關心所有來台觀光或打拚的不同族群。圖/侯永全

培養國際觀應從身邊做起,善待、關心所有來台觀光或打拚的不同族群。圖/侯永全

胸懷世界 為什麼他的外婆家在越南?

胸懷世界 為什麼他的外婆家在越南?

文/羅怡君

妹妹念的幼兒園像個小聯合國一般,曾經最多有六種國籍的孩子在一起,這倒不是什麼雙語學校,而是外籍配偶的孩子占的比例愈來愈高。有時接送孩子們上下課遇到孩子同學的家長也來去匆匆,一直到家長會時,我才知道確認班上有兩位同學是外籍配偶的孩子。

還記得那時候接近畢業典禮的夏天,準備帶妹妹去自助旅行一趟,於是請妹妹自己向老師請假兩周。

放學回來,我問她跟老師說了嗎?

「嗯,我跟老師說了,而且我知道陳某某也跟我一樣,要請假兩個禮拜喔。他媽媽要帶他回外婆家。」

「喔,兩個禮拜耶,都是在外婆家玩嗎?」我一時沒反應過來。

「媽媽,陳某某的外婆家在越南啦,他說他們要帶阿嬤全家出去玩喔。」妹妹一說,我就記起陳小弟的爸媽了,爸爸是台灣人,老實靦腆臉上總是堆滿笑容,媽媽是越南人,很有活力的一個女人。

旅行回來之後趕上拍攝畢業照,恰巧在走廊上遇見陳小弟媽媽,我們就這麼聊起來了,她開口便說:

「哎呀,你們兩個變好黑喔,聽說你們去台東玩?」雖然沒預料到這樣的開場白,但我很喜歡一點都不扭捏的感覺,一下子距離拉近,就像老朋友一般。

「對啊,聽說你帶弟弟回越南,每年都會回去玩嗎?怎麼你都沒變黑啊?」我看她皮膚依然白皙,看來美容話題還是最好的破冰語。

「沒有每年回去啦,所以一次回去久一點,讓阿嬤好好看看孫子,一下子就長大很多了。這次我們還有去下龍灣玩,你有去過嗎?」她笑得合不攏嘴,我也感染到那股發自內心的滿足快樂。

「有啊有啊,下龍灣很漂亮,船上也很舒服,你們全家一起去嗎?」難得地理白癡的我去過這個熱門景點,更開心話題又多了一些。

「我們這次存比較多錢,可以帶阿嬤一起出去玩,大家都好開心耶……」我聽著她滔滔不絕地分享家族旅遊趣聞,看著她閃閃發亮的臉龐,我突然覺得好感動,也好驕傲。

收拾好書包的孩子們打斷了我們的談話,她也得匆匆離開回家張羅晚餐。

妹妹邊穿鞋邊告訴我:「媽媽,今天陳某某教我們說越南話喔,他阿嬤教他的,而且他說他也教阿嬤學國語耶,好好玩喔。」

當下聽到這番分享,我竟然感動得說不出話。原來我們台灣不只能讓夢想有實現的可能,更能讓遠在越南的阿媽也感受幸福快樂。我更尊敬她的先生,用平等的心愛她、尊重她,一起在這塊土地上共同打拚,讓正面能量不斷向外擴展,幸福了千里之外的另一群家人。

這應該才是友善熱情的台灣人,不是嗎?我們的友善不應只針對金髮碧眼的外國人,更不是只在問路借過這樣的事情而已。相較於東南亞國家,台灣的確在政治經濟方面穩定許多,台灣對他們而言,不就像是當年美國之於我們的意義——那顆大蘋果、那塊什麼都可能發生的土地!

孩子的眼裡,越南語和英文沒有哪種語言「比較高級」、「比較實用」;在孩子眼裡,路上金髮藍眼的背包客和台北地下街裹著頭巾放假聚會的都是「外國人」,怎麼我們大人眼裡,對於國籍有此偏頗的刻板印象呢?

我上網查到更多令人振奮的故事:

有位移民文學獎得主在台灣念大學;號稱「越南林志玲」的海倫青桃出書寫下自己的故事激勵他人;屏東外配第二代的孩子自願念社工,幫助更多新移民適應台灣社會……我將這些故事分享給妹妹,人在外鄉面對適應和競爭雙重壓力,這些人生命力多麼堅強,這一切多麼不簡單。

沒說出口的是:沒有了她們,還會有個像樣的家嗎?然而我們可曾給她們「家」的支持與溫暖呢?像妹妹同學的例子能不能更多更多呢?

國際觀並不是護照上蒐集了幾個戳章,而是將整個地球都視為一體的關心。國籍也許是一開始生命的根源,但哪裡能讓我們自由追逐夢想,那裡才是真正的家。下一次散步到台北車站,看到大廳裡席地就坐的外籍移工們,也該和妹妹說說另一種故事了。

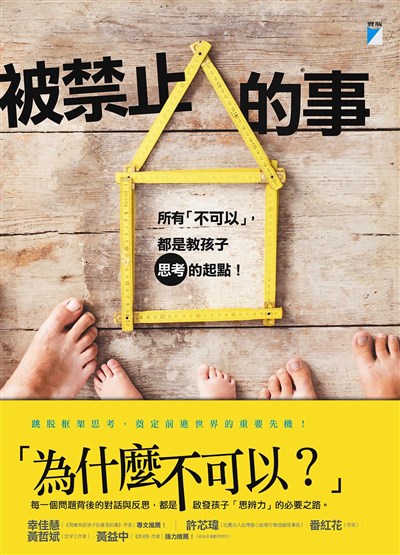

(摘自《被禁止的事──所有「不可以」,都是教孩子思考的起點》,寶瓶文化出版)

作者簡介

羅怡君

曾任職於奧美公關、三立電視及美商3M台灣子公司,扮演行銷公關、媒體企畫與企業溝通之角色。目前則在職場之外,陪伴念小學的女兒「妹妹」,學習探索自我、與群體溝通。比孩子還喜歡問「為什麼」,尤其針對那些被社會、被學校、被大家習慣禁止的事;比以往更關心社會時事,認為只有「共好」,孩子才能真正地幸福快樂。她成立FB粉絲團「孩子教我們的事」,記錄下與孩子之間互相挑戰的思辨對話,入選親子天下嚴選部落客,並長期撰寫「UDN鳴人堂」專欄。二○一五年六月,因應社會事件成立了部落格「愛的生存遊戲」,針對孩童安全,進行情境式對話與討論,期待以賦予孩子更多能力,解除任何以愛為名的禁令。著有《刺蝟媽媽與穿山甲女兒的思辨對話》。