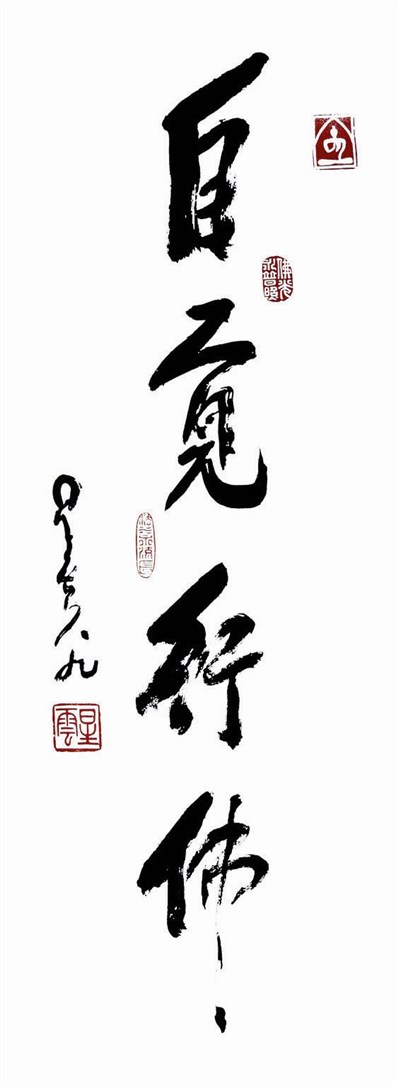

人要如何才能自覺呢?大師說,所謂「自覺」就是「自我教育」,也就是要自我要求、自我學習、自我充實、自我健全,而不是凡事只想依賴別人,如佛經講:「自依止、法依止、莫異依止」,就是自我教育,「觸類旁通、舉一反三、聞一知十」,也都是自我教育。圖/天下文化提供

人要如何才能自覺呢?大師說,所謂「自覺」就是「自我教育」,也就是要自我要求、自我學習、自我充實、自我健全,而不是凡事只想依賴別人,如佛經講:「自依止、法依止、莫異依止」,就是自我教育,「觸類旁通、舉一反三、聞一知十」,也都是自我教育。圖/天下文化提供

文/滿義法師

圖/天下文化提供

人要如何才能自覺呢?大師說,所謂「自覺」就是「自我教育」,也就是要自我要求、自我學習、自我充實、自我健全,而不是凡事只想依賴別人,如佛經講:「自依止、法依止、莫異依止」,就是自我教育,「觸類旁通、舉一反三、聞一知十」,也都是自我教育。

自我教育其實就是凡事要「反求諸己」。大師認為,人在成長的過程中,有時候需要父母的教導、老師的訓誡、社會大眾的幫助、長官的提攜、朋友的勉勵;但是最重要的,還是要靠自己「自覺」。大師舉譬說:如果自己不能「自覺」,光是依靠別人,就如自己的身體,血管裡的血液是自己的,是自發的營養,對增進健康有最大的功效與幫助;如果靠打針、注射營養劑,總是外來的,利益有限。

為了強調「自覺」的重要,大師進一步說明:平常我們講「皈依三寶」,其實是皈依自己的自性三寶;皈依三寶是為了找到自己、認識自己,人的自性本來清淨無染,因為一念不覺,不能自知,故而忘失自家本來面目,所以沉淪苦海。學佛就是要開發自性,要覺悟自性;一個人如果忘失了自己,不管修學什麼,都是別人的。

大師此言,正是《禪宗無門關》所謂的「從門入者,不是家珍」,因此學佛要靠「自覺」,因為「從心流出,才是自性」。

自覺的重要,亦如《優婆塞戒經》說:「雖有無量恒沙諸佛,悉皆不能度脫我身,我當自度。」因此大師強調:人要自覺,而後才能自度;學佛就是要開發自己的真心,摘下自己的面具,誠懇的剖析自己、認識自己,但是這一切不能依靠別人完成,唯有自覺,才能達成目標。

凡事靠自己參究

自覺是一條邁向自我解脫的道路,故而佛教一向很重視對有情眾生覺性的開發,因為有了覺性才能開發智慧,才能解脫煩惱,才能得證菩提。尤其在中國的禪門,一直都很講究「自覺」,凡事要靠自己去參,不能說破。為了明示此中的道理,大師特別舉智閑禪師開悟的公案為例。

話說有一天,溈山靈祐禪師問香嚴智閑禪師:「未出娘胎前,什麼是你的本分事?」智閑懵然不知所對,他請師兄為他道一句,溈山禪師說:「我說了,那是我的見解;對你,又有什麼益處呢?」

智閑禪師於是回到僧堂,翻閱藏經,希望從中透得消息。但是任憑他遍覽所有經卷語錄,始終得不到答案。最後他把所有典籍付之一炬,並且拜辭溈山禪師,到了南陽慧忠國師住過的遺址禁足潛修。這一天,正當他在割除雜草時,無意中瓦礫擊中石子,發出一聲清脆的響聲,就在那一瞬間,智閑禪師身心脫落,廓然頓悟。

大師說,正因為當初溈山禪師不肯一語道破,因此才有後來智閑禪師的聞聲開悟。此外,大師也舉道謙禪師與好友宗圓結伴行腳參訪的故事,說明「人要靠自己自知、自覺、自悟,才能成功,別人的幫助終究有限。因為別人吃飯,我不能當飽;別人走路,我不能到達目標。自己有病了,別人更不能替我痛苦;身體疲倦了,別人也不能替我休息。開悟證果,修行成道,尤其要靠自己來,如趙州禪師說:『像小便這麼簡單的事,還得我自己去做,何況成佛的大事,別人豈能代替得了?』」

所以大師結論說:凡事自我要求,一切從自我出發,才有成功的一天。

自覺是自我開發,自覺而又覺他是行佛之行;自覺可以自度,行佛能夠利人;能夠「自覺」與「行佛」,才能成就佛道,才能圓滿生命,因此懂得「自覺」之外,還要發心「行佛」。