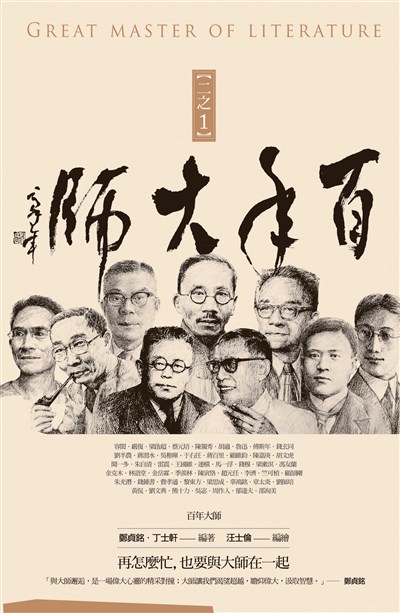

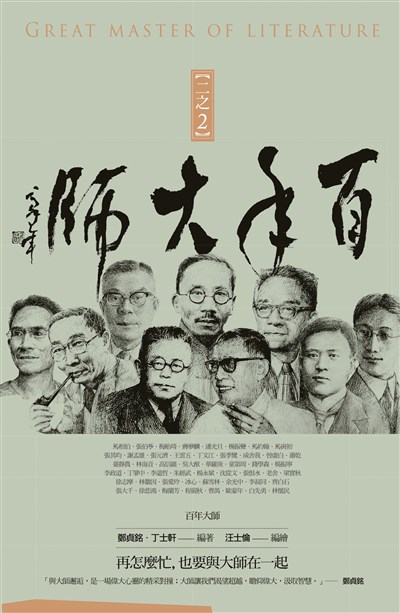

《百年大師》編著:鄭貞銘.丁士軒 編繪:汪士倫 出版社:遠流 圖/遠流提供

《百年大師》編著:鄭貞銘.丁士軒 編繪:汪士倫 出版社:遠流 圖/遠流提供

《百年大師》編著:鄭貞銘.丁士軒 編繪:汪士倫 出版社:遠流 圖/遠流提供

《百年大師》編著:鄭貞銘.丁士軒 編繪:汪士倫 出版社:遠流 圖/遠流提供

文/鄭貞銘

2015年開春,在台灣有「新聞教父」之稱的學者鄭貞銘,為讀者帶來他與「八○後」研究口述歷史丁士軒合作,前後花費三年多,尋找的100位足以為青年典範的大師,並精準勾勒大師故事與所處時代,希望在眾聲喧嘩的社會裡,大師的智慧與人生能作為年輕人處世的參考。

然而,何謂「大師」?鄭貞銘說是真正的讀書人、知識分子,為國家開拓了前程,也為國人指出了方向,本版同時摘錄〈林語堂:兩腳踏中西文化〉一文,透過靈活的好筆,讀者彷彿與幽默大師林語堂來一場輕鬆的邂逅。

從受教到服務社會,有兩位大師的話讓我永生不忘。一句是在政大讀書時,聽胡適博士的周會演講,他的講題是「談傳記文學」,認為一個人的成長應該多讀名人傳記,以激勵生命,引領人生。胡適大力提倡傳記,並認為「每個人的生命都很寶貴」。

另一句深獲我心的話是清華大學校長,曾任教育部長的梅貽琦說過的「大學在大師,不在大廈」。大學之可貴,並非在若干棟雄偉的建築,而是在於有否名賢,有否大師。

我生也有幸,對於這兩位大師啟發人生的名言體會極深;且也在求學與服務社會初期,幸遇許多大師,他們的風範、襟懷、膽識確實可以感化人生,作我們一生永遠的典範。

一次是在民國四十四年,政大大學部復校,我以第二名成績進入新聞系以後,又以第一名考入新聞所;那時政大在曾任北大校長的陳大齊領導下,名師如雲;各門學科的掌門人,幾乎都是一流名師,如劉季洪、羅志淵、曾虛白、周世輔、鄒文海、浦薛鳳、李煥、王雲五、李其泰、吳兆棠、謝然之、阮毅成、王洪鈞、張金鑑……個個學識淵博,風度翩翩,而愛學生如親生子女;在大師的指導下,即使再愚昧笨拙,也不會對老師的教導無動於衷。

以後服務社會,有幸參加中國文化學院(今中國文化大學)之創辦,那是另一場大師的盛宴;創辦人張其昀原是學界泰斗,在他感召下,網羅一流名師進入華岡講學;我經常代表新聞系與這些大師平起平坐;如吳經熊、錢穆、黎東方、胡品清、查良鑑、陳顧遠、歐豪年、申學庸、宋晞、葉霞翟、盧毓駿等……他們都是學界泰斗,是每一種學問知識的掌門人,我以一個二、三十歲的年輕人,怎不會領受他們的氣質與風範呢?

由於這兩次生命的感動,我發誓再怎麼忙,也要與大師在一起,與知識為伍,與經典同行。

這個心願讓我勇敢向大師請教、接近大師;我其生也晚,若干無法親炙教誨的大師,我則以閱讀大師傳記,以神入他們的心靈世界。

所謂大師者,就是真正的讀書人、知識份子;近百年來,兩岸雖在艱難的環境奮鬥,但也同時孕育了許多大師。這些大師,對於近百年的中國,都發生了重大承先啟後作用,他們的理想、遠見與智慧,為國家開拓了前程,也為國人指出了方向。具體地說,他們至少為國家做了以下三點重要貢獻:

建立學術教育的觀念

雖然中國自古重視教育,孔老夫子更是偉大的教育家,但是中國現代大學的體制與規格,乃多受西方的影響。英國牛津紐曼教授的「博雅」、德國柏林大學洪堡校長的「研究」,這些先進的理念經過引進與思考,藉由大師們的倡導、發揚,發生了關鍵的影響。

清末民初,顯然是我國近代大學教育制度的重要變革時期,大師們以制度理念化和規範化為特徵;西學東漸,舊學與西學雖曾引起激烈論辯,但畢竟為中國大學的現代化指出一個方向。這個時期如蔡元培、胡適、吳大猷、梅貽琦、傅斯年、竺可楨、張其昀、顧頡剛、張伯苓等,他們都曾經在中國現代大學教育的建設過程有過汗馬功勞。

而民國十七年蔡元培籌備成立的中央研究院,為我國學術研究建立了最高規格與權威:首批院士八十一人,其中華羅庚、陳寅恪、趙元任、梁思成等不僅在不同領域有著卓越貢獻,且名聲遠播國內外,為世界公認的傑出人士。

追求文化傳播知識

帶著啟發、民主、科學、自由、法治,甚至烏托邦的思想,知識份子不僅著書立說,且隨著促進近代新聞、報刊與出版事業的日益蓬勃;孫中山與梁啟超固然懂得以報刊為傳播政治思想的重要管道,更多出版家則以傳播知識為己任;民初的雜誌《新青年》、《語絲》、《新月》、《生活》、《獨立評論》、《觀察》、《良友》、《東方雜誌》、《新潮》等其蘊藏的是主辦人徐志摩、王雲五、張元濟、朱自清、梁實秋、林語堂等大出版家的鴻圖大志;梁啟超的文字更被譽為是「人人心中所有,人人筆下所無」,錢穆歷史觀更被認為國人安身立命的穩定力量。

文化的理想與知識的傳播永遠是「士人」的高超使命。

「國士」知識實踐「報國」

中國的國士永遠關懷國事,以天下為己任:「窮則獨善其身,達則兼善天下。」中國的知識分子在民主思想東漸之後,有了更多的省思與探索。

尤其在中華民國建立之後,「富強救中國」是現代人的夢想,也是許多中國知識分子探索之路。「中國夢」永遠魅力十足。

雖然維新派與革命派,本土派與西化派,各有不同的思路,但是他們所走過艱難困苦的路卻永遠啟發中國人必須有智慧地選擇。

知識分子所實踐的,不僅是政治的探索;事實上,他們也以專業的權威,領導各個領域的前路,尤其在集會、結社自由之後,更大開理論與實際結合之路,除參加政黨外,更多從事實業、學術、教育、文學、藝術、宗教、慈善、新聞、婦女等各種不同社團,成為核心與指標性人物。

以教育報國,以文化救國,是知識份子永遠的追求,他們永遠積極希望透過人才培養,建立學術權威與前瞻遠見,為所當為,不僅成為世人典範,且給國人留下豐富的文化遺產。