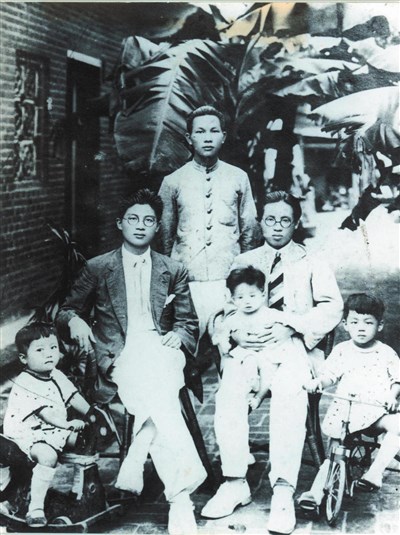

廖繼春(手抱兒者)與友人家人合影於台南住家庭院。

廖繼春(手抱兒者)與友人家人合影於台南住家庭院。

【從名畫故事看台灣地景變遷】 傳統的家園──廖繼春〈有芭蕉樹的庭院〉

【從名畫故事看台灣地景變遷】 傳統的家園──廖繼春〈有芭蕉樹的庭院〉

農業時代的台灣,一般農民的家園都相當簡陋;相對的若是地主富豪世家,宅邸的建築就非常考究。

但是傳統的家園經世代相傳,家族龐大,原有的三合院不斷地擴充,最後也有可能變成大雜院……

廖繼春(1902~1976)是豐原街上的孤兒,幸得兄長的照顧,才得以進入小學接受教育。

當時貧窮人家唯一改變命運的機會,就是投考台北師範學校,一方面既能享受學雜費全免,還可以每月支領生活費;再方面畢業後又可以教書,而老師在當年的社會地位是很受人敬重的。

豐原公學校任教期滿之後,一九二四年廖繼春與陳澄波同船赴日,雙雙考上東京美術學校,也編在同一班上課。

陳澄波畢業後前往上海謀得教職;廖繼春則返台出任台南長老教會中學(今長榮中學)的美術老師。

那時候即使是東京美術學校的高學歷,回到台灣也不容易找到中學以上的教職,所以像郭柏川才會去北京求發展;陳澄波則轉往上海任教。因為中國是傳統水墨畫天下,西洋畫才剛開始起步而已,所以郭柏川和陳澄波都被禮聘到北京和上海的美術專門學校擔任教授。

一九二七年廖繼春從日本返鄉,因為他是基督徒,長老教會中學是長老教會創辦的中等學府,遂有此機緣順利接到聘書,並舉家遷居台南。

〈有芭蕉樹的庭院〉是廖繼春返台翌年(1928)出品的第九回「帝展」入選的作品。繼陳澄波之後,廖繼春是第二位以油畫進軍「帝展」獲選的台籍青年畫家。

這幅非常有台灣地方風情的油畫,場景正是廖繼春台南租屋處前的庭院。這庭院的主人,將畫中長排的房屋隔成好幾間,租給不同戶人家。

庭院的出入口在畫面左邊角落,院內有兩株交叉的芭蕉樹,陽光灑落芭蕉闊葉的間隙,在泥地上投下蔭涼樹影,這是南國夏日午後最涼爽的地方。

坐在芭蕉樹下納涼消暑的婦人就是廖繼春的妻子。左側芭蕉樹一傍的紅色磚牆內,就是廖繼春的居處。

因此「有芭蕉樹的庭院」是台南市中某處幾戶人家同住的院落,院子裡放置著幾張石凳,住戶可在院中小坐、閒聊,畫中右邊土埆厝,有透氣窗,是早年台灣鄉村人家最普遍的民房結構。

本圖焦點是兩株芭蕉樹所散發的熱帶氣息,以及在院子裡穿著傳統台灣衫褲婦女的風俗。至於畫家處理地面和牆角的光影,是求得畫面流動感的效果。

台灣藝術家出品「帝展」,如黃土水雕塑的〈原住民孩童〉(〈山童吹笛〉)、陳澄波畫〈嘉義街外〉,乃至廖繼春〈有芭蕉樹的庭院〉,全都是有關台灣的人與物。這一方面固然是藝術家的鄉土自覺,另方面可能是台灣題材在「帝展」中的新鮮感,而得到日本評審委員的青睞吧!

廖繼春的藝術成就,逐年受到肯定,一九三二年起連續三年,與陳進同時受聘出任「台展」審查員。