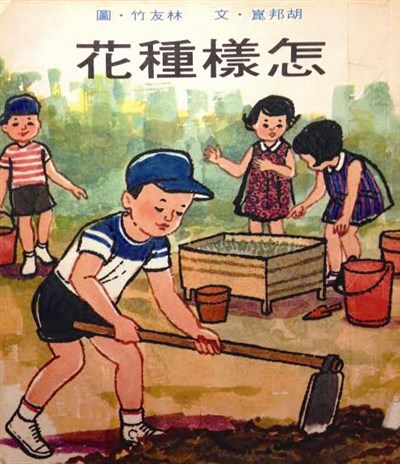

這本由胡邦崐所著的《怎樣種花》,從封面上的文字由右向左排的排法,可以感受歷史的況味。

圖/胡芳芳

這本由胡邦崐所著的《怎樣種花》,從封面上的文字由右向左排的排法,可以感受歷史的況味。

圖/胡芳芳

文與圖/胡芳芳

當你走近書店,有一區永遠是最熱門的,那就是童書區。即使是現在玩臉書、滑手機的時代,看書的時間愈來愈少,青少年、兒童、幼兒的新書出版總數仍是年年成長,儘管台灣社會少子化現象嚴重,家長卻更注重青少兒的閱讀。

走進光陰的故事,就不得不提起台灣最早的一套由國人自製的童書:《中華兒童叢書》。

一九六四年,聯合國兒童基金會為了協助台灣戰後復興並發展國民教育,撥款五十萬美金,贊助台灣省教育廳成立「兒童讀物編輯小組」,當時的主編可都是赫赫有名的文壇大家。例如文學類編輯是林海音先生、健康類編輯則是潘人木女士。內容依低、中、高年級程度區分,再細分文學、科學、藝術、健康、社會等五大類,作家及插畫家多是台灣文學史上的名家,如林海音、林良、潘人木、曹俊彥……等。

從一九六五年到二○○二年,總共三十八年出版了九百六十五種。它不僅是台灣第一套彩色印刷的兒童讀物,也是台灣首度大量出版的本土圖畫書,更是孕育許多本土年輕作者與繪者的搖籃。更重要的是,它是現在二十歲到六十歲的台灣人,成長的共同記憶。

在這套書裡,有一本書影響我最大,那就是一九六九年出版的《怎樣種花》。

有一天,有個年輕老爸牽著當時讀小一女兒的手,說要帶她去一個地方,那就是書的家,也可以叫它「圖書館」,然後,這位爸爸教孩子如何找書!可從作者的索引字卡去找找,結果這個爸爸找到他的名字:胡邦崐,也找到了他所寫的《怎樣種花》,哇!這不就是我爸爸寫的書嗎?自此,這個小朋友每天都會來圖書館報到,總是先借爸爸的書、再借其他的書!原來父親是這套書早期科學類童書作者之一,這也是老爸和我一起讀的第一本童書。

父親出身福州協和大學園藝系(它與上海聖約翰大學同為美國資助建校的基督教大學,後來台復校,共同成立了東海大學),他在一九四九年因戰亂從福建輾轉來到台灣,先後在雲林虎尾農校與嘉義東石農校擔任園藝教師。

生命就是這麼奇妙,長大後的我真的當了編輯。一九九○年代,在天下文化參與了第一波科普書在台出版的盛事!一九九五年,第一次當媽的我,選擇做童書編輯,竟然是在格林文化為當時七十七高齡的林海音先生,為她獨步文壇的代表作《城南舊事》出版繪本。

二○○二年,自己的老大張容上龍安國小,進學校擔任故事媽媽與閱讀志工,赫然發現父親的這本著作,相隔三十多年,現在換做是我把這本書介紹給剛上小一的女兒看!

走進出版的光陰隧道,原來,閱讀是代代相傳的。