文/陳俊光

書畫的裝裱,主要是保護及美化書畫。而書畫上的題記與鈐記,目的是留下作者與鑑賞者的紀錄,原本是美事。

北宋宣和時期宋徽宗在畫心四周鈐蓋「御書」(葫蘆印)、「雙龍」(方印)、「雙龍」(圓印)、「宣龢」(連珠印)、「政和」、「宣和」、「政龢」(連珠印),合稱為「宣和七璽」,拖尾部分另鈐「內府圖書之印」,皆有固定鈐蓋位置。

別致的橫卷樣式是徽宗所創,卷首有其瘦金體的題簽。全體觀之,題記與用印,能襯托出畫心主體,且賞心悅目、相得益彰,故後人譽為「宣和裝」。

然而,古人書畫的名跡到了清朝乾隆時,似乎失去保護的功能,反而成為被害者。乾隆帝如天女散花般的鈐印與題記,將那原本清雅的書畫,弄得就如同長了天花一般,留下抹不去的瘡疤。

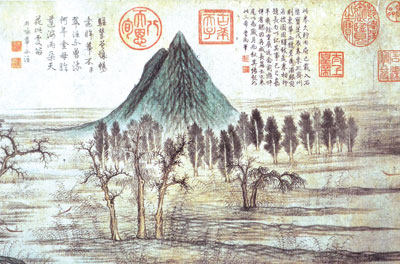

例如,著名的元代趙孟頫〈鵲華秋色圖〉(如圖),卷首是常見到的「乾隆御覽之寶」、「石渠寶笈」等印記;中段處鈐有「古稀天子」、「八旬天恩」、「太上皇帝」等巨型印;卷尾有「八徵耄念之寶」、「乾隆鑑賞」、「三希堂精鑑璽」等鈐記,乾隆帝除了鈐蓋大大小小的印章,尚有長跋題記,擠滿畫面。

〈鵲華秋色圖〉是趙孟頫為好友周密而作的故鄉山水,畫幅所呈現是簡樸寧靜的景象,描述自然景觀的壯闊,畫家企望遠離世俗的喧囂。但是,畫面被乾隆帝無章法的鈐印與題記,已嚴重破壞原本平淡天真的意境。