歷代帝王書法存世的作品中,就屬乾隆皇帝的書法數量最多。他一生創作的書法作品數以千計,除了每年贈字與臣子之外,亦在古人書畫名跡題記。

歷代帝王書法存世的作品中,就屬乾隆皇帝的書法數量最多。他一生創作的書法作品數以千計,除了每年贈字與臣子之外,亦在古人書畫名跡題記。

歷代帝王書法存世的作品中,就屬乾隆皇帝的書法數量最多。他一生創作的書法作品數以千計,除了每年贈字與臣子之外,亦在古人書畫名跡題記。

歷代帝王書法存世的作品中,就屬乾隆皇帝的書法數量最多。他一生創作的書法作品數以千計,除了每年贈字與臣子之外,亦在古人書畫名跡題記。

文/陳俊光

歷代帝王書法存世的作品中,就屬乾隆皇帝的書法數量最多。他一生創作的書法作品數以千計,除了每年贈字與臣子之外,亦在古人書畫名跡題記。

其中,書法名跡題記最多的就是王羲之的〈快雪時晴帖〉。而繪畫題寫最多的,就是趙孟頫的〈鵲華秋色圖〉,那密密麻麻的題記與鈐印,使原本空靈的一件作品,變得滿目瘡痍,如遭遇浩劫。

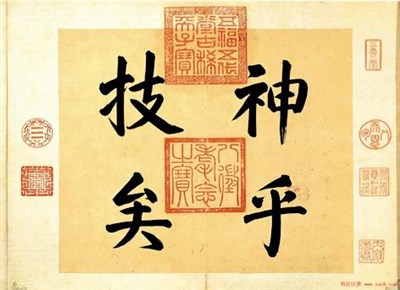

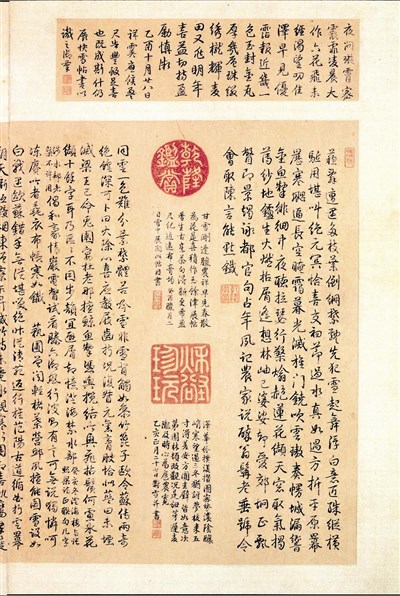

乾隆帝得到王羲之的〈快雪時晴帖〉,就不斷地題寫,前後增添許多附加的副葉,在前副葉上以大字題寫「神乎技矣」,其餘均用小楷書寫,最早的時間在丙寅(一七四六)正月,即是乾隆十一年,當時三十五歲。

其後,幾乎每年都在冬末及初春題字,有時會附上詠雪詩,以極工整細緻的小楷寫成(右下局部圖)。到了八十三歲時,他以顫抖的字跡寫了這一段話:「余八十有三不用眼鏡,今歲詩字多艱於細,命董誥代寫亦佳話也。」隔年乾隆帝辭世。

南朝梁‧蕭統〈陶淵明集序〉云:「余愛嗜其文,不能釋手。」乾隆對王羲之的〈快雪時晴帖〉到辭世前,仍不忍釋手。

幸運的是,這件作品並未陪著乾隆入葬。否則,如果像唐太宗將王羲之的〈蘭亭序〉一同殉葬,今天也就看不到這件作品。

乾隆帝對於畫,以不留一點餘地的方式題記,讓後人深感厭惡。若能像〈快雪時晴帖〉般,以增加副葉的方式題寫,則表贊同。畢竟增加副葉題記,不但無損原跡,亦可以看得到時人與古人的對話內容。