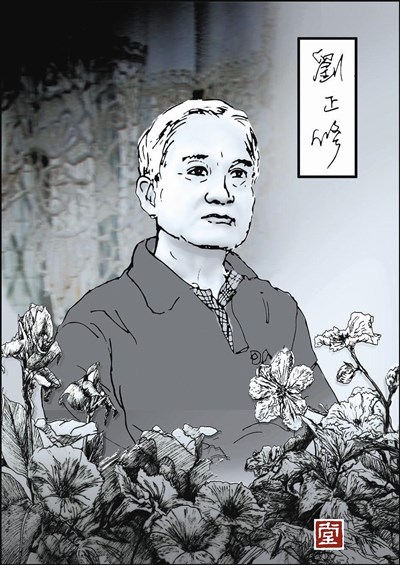

【福相心造】 劉正修低調完成自我學習

【福相心造】 劉正修低調完成自我學習

文與圖/林耀堂

我常誇口我鄉埔里是塊福田寶地,事實確是如此。即使一輩子都待在那裡,得到的滋養和潤澤,也不比南征北討得來的少。看我小學同學劉正修,就是最好的例子。

例如習武這件事,他雖長居小鎮,卻拜過十六位老師,也學會打四十幾套拳,可說南門北派都修習過了。有這樣的「高人」,鄉人卻少有人知道。

有一次我和同為埔里人的朋友閒聊,談到劉正修,我提到他的武術造詣非常深厚。但這位朋友卻調笑說:「功夫好有什麼用?在家裡跟太太有爭執時,可是一點也使不出力氣。」雖是一句玩笑話,但所言甚是,練武的人,本來就不可隨意出手,更何況是自己的親密家人。

我與劉正修小學時代就認識,至今也超過五十年了。談起他的練武過程,我略有所知。早在讀初中的少年時期,他已經開始習武,高中、大學時,也持續吸收學習。但他為人低調客氣,平常也不多話,所以有些人雖知道他喜愛打拳練身,卻很難想像他對各種拳路熟練精深。

依我所知,劉正修能文能武,除了武術,他的書法也寫得很好。小學時代,每次畫圖比賽班上一定由我出賽,但是有書法比賽時,那就非他莫屬了。不過談到正式的拜師,他說:「我真正對書法重視,緣自大學時代受傅申老師的影響。傅申老師詳盡的解說書法的沿革、典故、理論,乃至讀帖、臨帖,讓我更加有興趣鑽研其中。」

為他寫像這天下午,他特地掛起他最近寫好的兩幅「行草」給我欣賞,他的功力,依我看應該可以開書法展了,他卻深藏不露。

劉正修說:「我在臨帖時並不獨尊一家,而是在各家的書體上琢磨,比較同一個字的筆畫,選出其中筆順與美感的差異,再擇優選用。」看來他的用心與修練也絕非一朝一日之功。

劉正修大學讀的是歷史,一九六九年即返鄉擔任國中教職,三十個年頭的教學生涯,他教過歷史、國文、地理,對教學工作完全無私的奉獻。退休後這十多年,他並沒有停止學習,反而比教書時更專心研究《詩經》、《楚辭》、古詩、白話詩等等。最近這三年,因為一位想封刀不再刻印的篆刻專家,把一整套篆刻工具轉贈給他,他也開始練習治印。

劉正修一輩子致力於文史、武功、書法篆刻,他下的是真功夫,非為名也不為利,到底他為了什麼這樣好學不倦?我只能說他印證了「天行健,君子以自強不息」的道理,低調地完成了一生的自我學習。