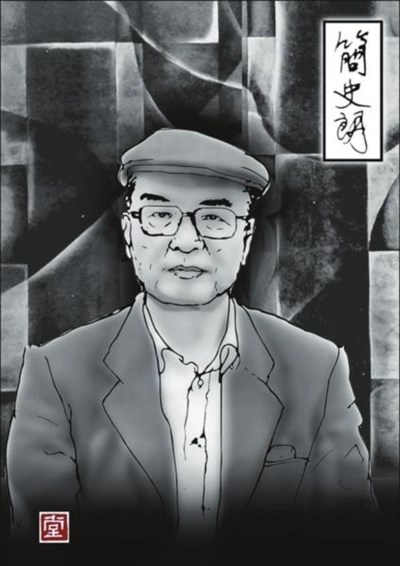

圖/林耀堂

圖/林耀堂

文/林耀堂

在二○一三年埔里鎮立圖書館駐館藝術家受聘典禮中,遇見了當年文史類的駐館藝術家簡史朗。典禮後的餐敘交談時他告訴我:「林兄,你知道嗎?在你們老家大廳的書櫃裡,有很多台灣日治時期很珍貴的契約和古文書哩。」我聽了一頭霧水,我只記得小時候為了集郵的興趣,曾在裡面翻出許多舊時的信封剪下郵票,倒不知道還有哪些珍寶在?

經他點醒後,我回到家立刻開櫃整理。整理之後,發現多是一九三五至一九四四年間,我父親在擔任「保正」時,所發放的米糧賑濟名單清冊等等。原來,在文史專家的眼裡,這些都是珍貴無比的寶物啊!

在我看來,簡史朗才是我鄉人才中的瑰寶。二十多年前,他就開始投入田野調查,特別關懷原住民文化,五十歲時,還考上政大民族學研究所。念完碩士學位後,他乾脆提前退休繼續攻讀博士學位,六十歲了,在學校裡還被暱稱為「學弟伯仔」!

簡史朗對原住民文化的關心,其實也是血緣的追本溯源。他的母親屬道卡斯族(平埔族的一支),自小在埔里生長的他,因為認為在日月潭的邵族是台灣最小的原住民族之一,他極早就感受到邵族文化遲早也會像平埔族漢化一樣的流失,所以從有能力起,他就積極為邵族編撰了供幼兒、中小學生學習的邵語入門教材。又在邵族耆老、青年協力下編了「邵語詞典」,打算:「萬一哪天邵語不幸失落了,有朝一日仍可重建。」

因為長年沉浸在史料的搜羅整編裡,簡史朗練就了「史料眼」和「史料鼻」,尤其埔里地區有很多史前遺址,幾乎在淺層地下就能挖出許多史前石器等古物;每次有遺址的地面要開挖建房屋時,總能看到簡老師盡力阻擋機具開挖,他英勇的身影,讓人想起六四天安門事件時,那個擋在坦克車前的勇士。像這種得罪人的工作,一般人都迴避面對,在他來說卻是非堅持不可的信念。

簡老師除了為遺址的保護盡心盡力之外,對古文書的研究也下了功夫,尤其是家鄉水沙連「埔社」與「眉社」兩大系統的古文書研究,對於埔里的開發史貢獻很大。閒暇時他則喜歡學「打拳頭」、「舞獅」這種鄉下社群的傳統健身運動,聽說他還會糊獅頭(舞獅用的獅頭)。難怪簡老師練出了魁梧壯碩的身材,顛覆了一般人對「文史專家」蒼白纖弱的刻板印象。

哪天我再邀請簡老師到我家七十五年的老宅來坐坐,看看這位文史「好鼻師」,能不能再聞出我家尚未被「考古」出來的其他寶貝何在?