因為我是在父母後中年期才出生的小孩,所以從小就在害怕父母去世的擔心中成長。圖/林耀堂

因為我是在父母後中年期才出生的小孩,所以從小就在害怕父母去世的擔心中成長。圖/林耀堂

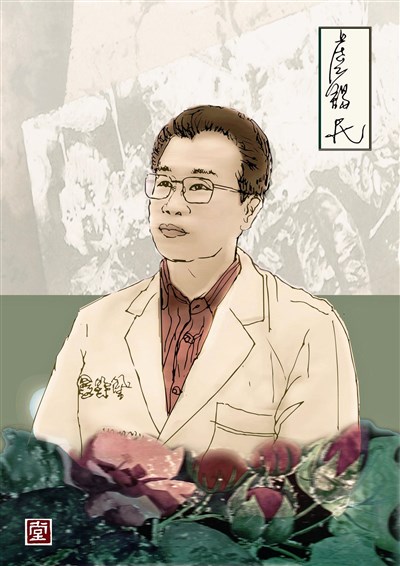

文/林耀堂

因為我是在父母後中年期才出生的小孩,所以從小就在害怕父母去世的擔心中成長。

小時候走在鎮街上,若看到有人搭起布幔辦喪事,就必定繞道另一條街,不敢打他家門前走過;只要有送葬的行列由家門口經過,大人總要我躲進裡間不可觀看。記得小學時期,有位同學家是開「板仔店」(棺木店)的,當我們萬不得已要經過他家店門口,都是把眼睛閉起來用跑的方式過去。

在懵懂年紀裡,對死亡的恐懼一直延續到我中年父母俱去,辦過他們的後事才敢正視面對。在我六十多年的生命經驗裡,至今「死亡」仍是不輕易談論的沉重話題,所以當我聽到盧錫民醫師雲淡風輕地在談生論死時,內心是相當衝擊的。

「一般的醫生常說他看盡人間的生死百態,但是不管是裝葉克膜或在急診室,大醫院的醫生接觸到的醫病關係都是短暫的」,盧錫民醫師說:「我們洗腎醫院的醫師,則是長期陪伴病人走過來的,日子久了有深厚的感情,為病人悼亡時心裡的失落哀思,也格外深刻。」

盧錫民是小鎮裡開設診所兼洗腎中心的院長,他的工作時間非常長,從周一到周六,幾乎都沒法離開醫院。當他與我談到他的醫病關係之時,臉上流露一絲惆悵的神色,說:「前天來院洗腎的阿婆還和我談笑哩,今天就接到電話說凌晨離去了。」

洗腎是長期照護的病症,有的人時間長有的人時間短。盧錫民說,有一位病人十三歲就開始洗腎,當年他準備放棄學業,在盧醫師的堅持下回到學校,現在已經三十三歲了,有了自己的家庭和工作。但是有些老人就沒有這麼幸運,「基因的萎縮毀滅是不能預料的,生命一點一滴在我眼前消逝時,我總是想到:『還有什麼是我可以為他們做的?』」

盧錫民在埔里小鎮出生,在鎮上小學畢業就外出到嘉義讀初中,而後在中國醫學院完成學業,經過台北國泰醫院和鹽水醫院的磨練後,於一九九六年回到故鄉幫埔里基督教醫院成立「洗腎中心」,讓小鎮的腎科病人不必遠道去彰化或台中洗腎,一直到二○○八年,才自行開業。

看盡生死的盧錫民說:「人,最重要的就是生命不能留有遺憾,睡覺時不能懷有心事,要好好過每一天。」我想這應該不只是對生命最深的體會,也是最佳的養生之道。