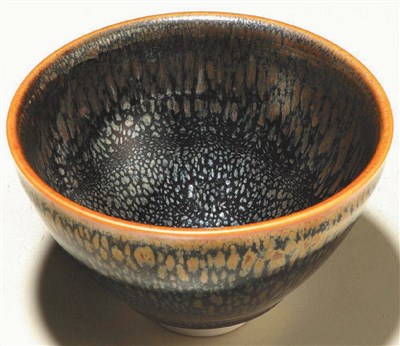

窯燒溫度提高到攝氏一千三百二十五度,就能燒製 出重現失傳千年的鷓鴣斑。 圖/中正紀念堂提供

窯燒溫度提高到攝氏一千三百二十五度,就能燒製 出重現失傳千年的鷓鴣斑。 圖/中正紀念堂提供 簡品淑的鈞瓷作品「梅瓶」。 圖/中正紀念堂提供

簡品淑的鈞瓷作品「梅瓶」。 圖/中正紀念堂提供

【記者郭士榛專題報導】宋代「建盞—鷓鴣斑」與「宋代鈞瓷」,這千年未解開的謎團,經由台灣陶藝家陳坤和科學研究改良後,一一解密,不失傳統反更多彩多姿,呈現建盞與鈞瓷的魂魄「變」。

據說南宋皇帝喜好茶道,當時天下名茶產自福建武夷山,御用茶具的生產基地也在福建,作工最精湛者產自建陽市水吉鎮,故名為「建盞」,建盞上就布滿鷓鴣斑,鷓鴣斑乍看像是油滴般形狀。

中原大學貴重儀器中心技士陳坤和,專研材料科學長達三十一年,運用專業知識研究南宋陶器特有的鷓鴣斑。陳坤和說,要調配出合適的釉藥不難,直接分析釉藥中矽、鋁、鈣、鉀、鈉、鐵質比例即可。難的是高溫燒製時,要控制窯體保持在不完全燃燒狀態,利用不完全燃燒產生的一氧化碳,逼出陶胚內部的氧氣,因而分離出來的離子,經過高溫窯變後,才能形成鷓鴣斑。二年多時間,經過四百多次燒製實驗,意外發現溫度提高到攝氏一千三百二十五度,就能重現失傳千年的鷓鴣斑,相似度超過九成五。

陳坤和表示,「宋代瓷器的鷓鴣斑大多是黑色為主,但也有金、銀、紅等不同色彩。」窯燒出來的金色鷓鴣斑很薄,所以上釉不能塗須用噴,且要等一晚,釉乾後再噴第二道,反覆七、八次後,方可放進窯燒。窯體保持在一千三百二十五度時,可以完美複製、重現失傳千年的鷓鴣斑,相似度超過九成五,但成功率也只有百分之一到二。

金色鷓鴣斑特色是輕輕撞擊發出金屬般宏亮迴音,油滴斑紋呈現金、銀、藍、橙、綠色等曜光,碗口呈現金色、稱之為「金扣」,非常珍貴。

陳坤和指出,想要燒製出宇宙油滴,所使用的胚土須自行配製、釉藥配方需經精密科學計算,才能承受攝氏一千三百二十五度高溫,連窯具都是特殊設計,才能燒製出獨一無二的藝術創作。

原是水墨畫家的簡淑品,二年前才隨陳坤和學陶藝,學植物病蟲害的簡品淑,學水墨畫純屬興趣,但數年前,簡品淑選了最艱難的藝術挑戰自己。

鈞窯瓷器以釉色著稱,有天青、粉青和天藍的色澤,少數作品也出現以銅紅為彩,在青藍色的釉面揮灑出彷如霞紫般美麗的圖畫。簡品淑指出,鈞瓷創作過程是將釉色一層層塗在陶坏上,在高溫下,釉色快速流動而沉積在瓶底,易致失敗,如何控制高溫使釉色流動均勻,是製作鈞瓷最大挑戰。

簡品淑說,學鈞瓷半年燒掉七位數字,可能燒數百個陶壼,燒成的卻寥寥無幾,曾有專家好友勸她「別傻了!燒鈞不容易,早些放棄吧。」但她不服輸,終於燒製出「天球」、「梅瓶」、「水滴.水壼」等作品。

「陳坤和簡品淑建盞鈞瓷創作師生聯展」即日起至二月五日中正紀念堂三樓志清廳展出。

鈞窯小檔案

鈞窯是中國宋代五大名窯之一,創燒於唐,興盛於宋,復燒於金元,延至明清仍繼續仿製,歷經千年而不衰,形成一個龐大的鈞窯系。鈞瓷的魅力在於其獨特的窯變釉色,其釉色是燒製過程中自然形成,非人工描繪,每一件鈞瓷的釉色都是唯一的,故有「鈞瓷無雙」的說法。鈞瓷的釉質深厚透活,晶瑩玉潤,有明快的流動感,色彩斑斕、乳光交融、變化無窮。