圖/吳馥伶

圖/吳馥伶

兒子小烏龜喜歡趁著放假,跟我到服務的學校晃晃,熟識的媽媽看到他,會誇他長高了、長帥了,他也總是臉上掛著一抹靦腆的笑意,不看人。

今天碰到一位新的義工媽媽,笑著問他幾年級了?長得好高!國一了嗎?六年級嗎?當我告訴她是高一,她臉上的表情頓時僵住,我試著解釋小烏龜的狀況,「看不出來耶!」她不敢置信地說。

即便小烏龜在幼稚園時,就有其他家長建議我讓小烏龜做一些特殊檢查,但那時,我只當小烏龜年紀較小(八月底出生),長大些會好轉。直到小二下學期,班級老師邀約我到班上觀察小烏龜在學校的作息,那時,才發現他有別於同學的怪異舉止,不看人,一直坐在位子上不下課,也不出去玩;能做到老師具體交代的事,至於老師沒吩咐的事一概不知如何處理;吃同樣的早餐,堅持同樣的擺設,造自己的字。比對在家的生活,他總是跟著哥哥的行為而不犯錯,我也一直沒察覺他的不同。

幸好我們沒有選擇隱藏,及時就醫,配合醫生,定期回診,學習如何改變、放下固著的大人思維,願意去看孩子的需求,努力(真的要很努力)配合、協調學校老師及全家人通力合作,不斷做善意的溝通與相互的學習。如同成長團裡常說的一句話:「做不一定有成果,但不做絕對沒結果。」

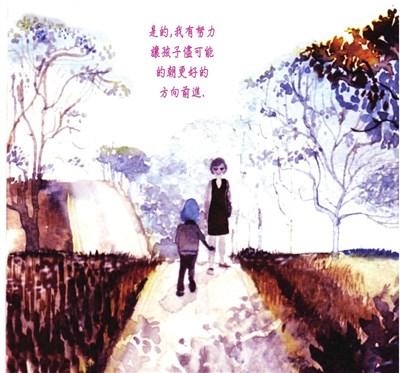

回頭看我們共同走過的點點滴滴,很慶幸及早採取醫療行動,共同面對困境。我真的很努力讓孩子盡可能朝更好的方向前進,這是我為人母的小小心願。為了達成這個心願,我想最具體的方法就是「做就對了」。