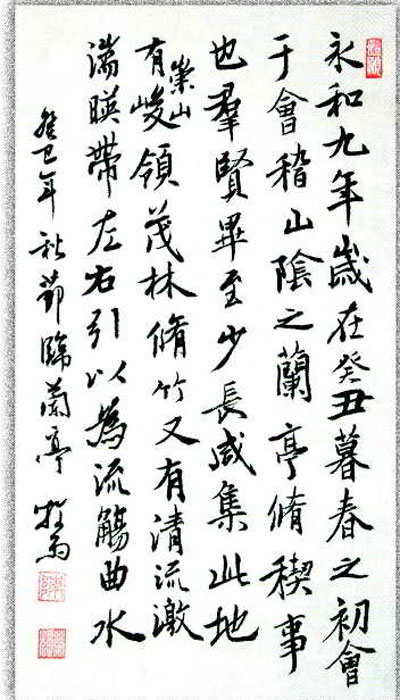

晉穆帝永和九年(西元三五三)農曆三月初三,王羲之及司徒謝安、孫綽、謝萬、高僧支道林及王羲之的兒子獻之、凝之、渙之、玄之、徽之等四十二人,於會稽山陰的蘭亭,辦了「修禊」活動。

「修禊」,是中國古老習俗。人們於農曆三月上旬的巳日到水邊舉行祓祭儀式, 用香薰草蘸水灑身上,或沐浴洗滌污垢,感受春意,祈求消除病災與不祥。

然而文人免不了要有文人風格的相關活動,所以當日還添加了「流觴曲水」的項目。

四十二位名士列坐在蜿蜒曲折的溪水兩旁,然後由書僮將斟酒的羽觴放入溪中,讓其順流而下,若觴在誰的面前停滯了,誰得賦詩,若吟不出詩,則要罰酒三杯。

這次蘭亭雅集,有十一人各成詩兩首,十五人成詩各一首,十六人做不出詩被各罰酒三杯,王羲之的小兒子王獻之也被罰了酒。最後,大家把詩作彙集起來,公推王羲之寫一序文,記錄這次雅集。

於是,王羲之乘著酒興,用鼠鬚筆,在蠶紙上,即席揮灑,心手雙暢,寫下了二十八行,三百二十四字的被後人譽為「天下第一行書」的〈蘭亭集序〉。

由於以上緣由,〈蘭亭序〉又名〈臨河序〉、〈蘭亭集序〉、〈禊帖〉。

不過,也因為即席作文及揮毫,難免有錯誤的產生。所以,內容有寫錯而以黑墨劃掉的字、也有因漏字而補於字旁者、也有些錯字直接被以更粗黑的字壓寫在字上。據說,事後,王羲之幾度重寫,都因不及原作的況味而作罷!