大家都知道,中國詩歌形式之一的「詞」,在宋代達到了巔峰之境,因此,「宋」與「詞」便常被並稱為「宋詞」,善於填詞者被稱之為「詞人」。

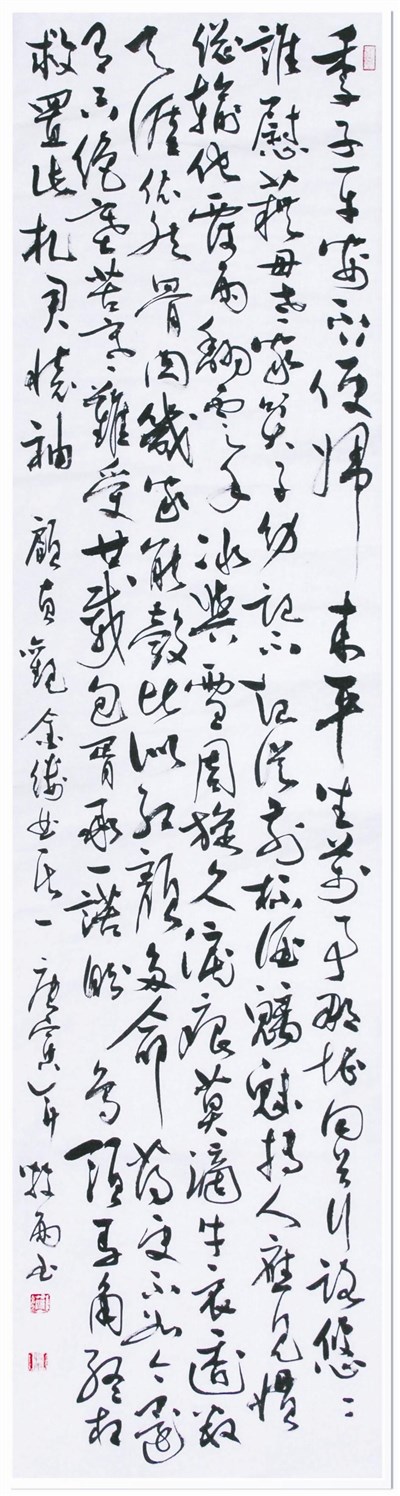

書法/陳牧雨

大家都知道,中國詩歌形式之一的「詞」,在宋代達到了巔峰之境,因此,「宋」與「詞」便常被並稱為「宋詞」,善於填詞者被稱之為「詞人」。

書法/陳牧雨

文/陳牧雨

大家都知道,中國詩歌形式之一的「詞」,在宋代達到了巔峰之境,因此,「宋」與「詞」便常被並稱為「宋詞」,善於填詞者被稱之為「詞人」。

宋之後,元曲代之而起,「詞」便逐漸式微。然而如同「唐詩」般,歷代仍不乏以此形式創作的文人。

這些創作,雖不似太陽月亮般的閃耀搶眼,但仍如天上的星辰,還不時發出幽微閃爍的光亮,點綴在漆黑的夜空之中。

清朝的顧貞觀,就是其中的一個星點。尤其是兩闋〈金縷曲〉,更是開創了以詞代書的濫觴。

說白了,這兩闋詞,其實就是顧貞觀寫給好友吳漢槎的兩封信;這兩闋詞之所以感人肺腑,除了文詞並貌之外,其實更是根基於兩人之間,深摯動人的友情故事。

話說顧貞觀的好友吳漢槎,因遭誣陷身涉順治十四(一六五七)年「南闈科場案」,被責四十板,家產沒入官,全家流放寧古塔。

十年後,顧貞觀輾轉得到吳漢槎的信函,內容悽愴無比:「塞外苦寒,四時冰雪。嗚鏑呼風,哀前帶血。一身飄寄,雙鬢漸星。婦複多病,一男兩女,藜藿不充。回念老母,瑩然在堂,迢遞關河,歸省無日……」。顧貞觀讀完後,徹夜無法入眠,於是在北京千佛寺大雪之夜,寫下了這兩關〈金縷曲〉。其一:

「季子平安否?便歸來,平生萬事,那堪回首。行路悠悠誰慰藉,母老家貧子幼。記不起、從前杯酒。魑魅搏人應見慣,總輸他,覆雨翻雲手。冰與雪,周旋久。淚痕莫滴牛衣透,數天涯依然骨肉,幾家能夠?比似紅顏多命薄,更不如今還有。只絕塞,苦寒難受,廿載包胥承一諾,盼烏頭馬角終相救。置此劄,君懷袖。」

詞情懇切,對好友的問候、不捨、慰藉在在都溢於言外。

試問,人世間「母老家貧子幼」是何等的困境!

「魑魅搏人應見慣,總輸他,覆雨翻雲手 。」這是蒙難的無奈!幾句話道盡了對好友遭此橫逆的不捨。

「數天涯依然骨肉,幾家能夠?」則是安慰的話語。

最後,則是對好友的承諾:「廿載包胥承一諾,盼烏頭馬角終相救。」

在那個專制時代,想要平反救回被流放的親友,其實是非常艱辛困難的。然而,顧貞觀除了承諾,還以實際行動展開了十幾年的營救活動。

環顧當時整個狀況,沒有經過高官之手,必然是無法竟其功的。但,顧貞觀以一介文人,要攀附權貴談何容易。幾經斟酌,他想到了最恰當的對象是──納蘭容若。

容若的父親納蘭明珠,是康熙時期的權臣,歷任內務府總管、刑部尚書、兵部尚書、都察院左都禦史、武英殿大學士和太子太傅等等要職。

而容若本人,二十二歲即康熙十五年(一六七六年)補殿試,中二甲第七名,賜進士出身。康熙愛其才,又因他是八旗子弟,上代又與皇室沾親,所以被康熙留在身邊,授予三等侍衛的官職,後晉升為一等侍衛,曾多次隨康熙出巡。

容若同時也是當時即負盛名的詞人。想想,既有相同的嗜好,雖貴為皇親國戚,但至少可以沾點邊,也比較容易找到門路吧?

於是顧貞觀變賣家產,開始在京城社交圈結交朋友,一步一步的往權貴的身邊靠攏,企圖有一天能攀上納蘭容若,為好友爭得一絲返鄉的機會,雖然這機會看起來是如此渺茫,難以企及。