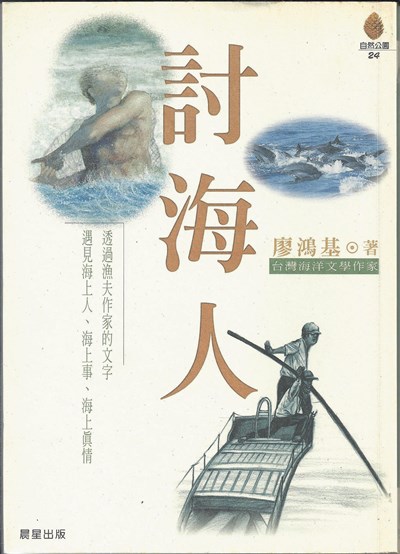

廖鴻基/《討海人》(小說/散文集)/晨星出版社(1996年初版、1999四刷、2013年新版)

圖/應鳳凰

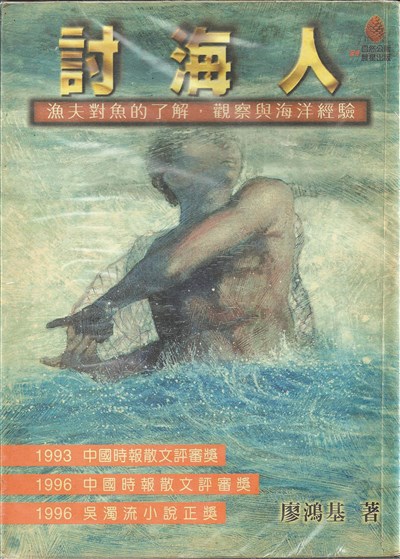

廖鴻基/《討海人》(小說/散文集)/晨星出版社(1996年初版、1999四刷、2013年新版)

圖/應鳳凰

廖鴻基/《討海人》(小說/散文集)/晨星出版社(1996年初版、1999四刷、2013年新版)

圖/應鳳凰

廖鴻基/《討海人》(小說/散文集)/晨星出版社(1996年初版、1999四刷、2013年新版)

圖/應鳳凰

「海洋/是個沒有門的領域,她開敞著/任討海人來來去去」廖鴻基如是說。話說得不錯,如果將「海洋」兩字代換成「寫作」,對於廖鴻基而言,應該也適用。

土生土長花蓮人,一九五七年生。比起其他讀文學的科班作家,他起步算是晚的:一九九五年以一篇〈鐵魚〉得「時報文學獎散文評審獎」。此文生動描述小船在大海抓起一條大鐵魚的精彩過程,文筆壯闊陽剛,畫面有如《老人與海》。得獎這年三十八歲,隔年出版第一本書《討海人》時,年齡已靠近四十。

然而起步晚的廖鴻基執筆「腕力」超強,不僅海洋題材是取之不盡的資源,其討海人身分,或說身為「海洋作家」的社會角色也逐步改變。寫作迄今二十年,出版二十本書,討海人之後出《鯨生鯨世》、《漂流監獄》、《台灣島巡禮》、《飛魚百合》等等,從討海人到寫作人,他充分發揮海洋作家的社會角色──其海洋書寫不光是藍藍海水,而是一路從捕魚人、討海人,成為「尋鯨人」、「護鯨人」甚至「護海人」。

寫作之外,他籌組「台灣尋鯨小組」,在東部海域作鯨類調查;他發起「黑潮海洋文教基金會」關懷海洋生態,提倡生態保育,以自身豐富的海洋經驗,帶領年輕人實地用文字與影像記錄海洋,走向海洋,不愧於「台灣海洋文學作家」第一人的名號。

其實,這八個字就印在第一本書《討海人》封面上。那時稱「漁夫作家」,宣傳面向是告訴讀者:「透過漁夫作家的文字,遇見海上人、海上事、海上真情」。對「討海人」而言,海洋是「討生活」的所在──不只是藍藍大海,更是立於危險境地與海洋搏鬥,與生命相繫的世界。

二十年來,海洋是作家廖鴻基安身立命的寫作題材;有意思的是,竟然第一次出書就預言一輩子當「討海人」,將不斷在海洋懷抱裡出航、返航,遍歷一次次全新的、洶湧的內在世界。他書寫海洋也回饋海洋,這才是討海人廖鴻基最讓人佩服的地方罷。