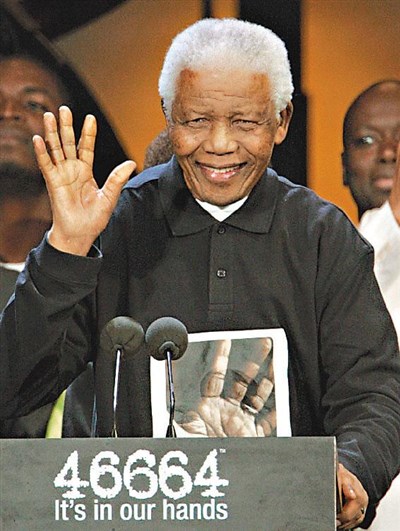

南非前總統曼德拉九十歲生日時在倫敦海德公園的慈善慶生音樂會上,向觀眾揮手致意。講台前的「46664」是曼德拉當年在羅本島上的囚犯編號,代表1964年的第466位囚犯。這個號碼後來成為曼德拉的慈善會代號。

圖/美聯社

南非前總統曼德拉九十歲生日時在倫敦海德公園的慈善慶生音樂會上,向觀眾揮手致意。講台前的「46664」是曼德拉當年在羅本島上的囚犯編號,代表1964年的第466位囚犯。這個號碼後來成為曼德拉的慈善會代號。

圖/美聯社

日前,南非前總統曼德拉的健康再度亮起紅燈,引起各界關注,也讓愛戴他的群眾聚集在教堂內為他祈福禱告,足見其在世人心中的地位。

今天,我們就來認識這位當今世上少見的政治家和他的奮鬥故事。

生命軌跡

從階下囚到南非總統

成長教育期

曼德拉(Nelson Mandela, 1918-)為南非騰布王朝(Thembu)的後裔,其父曾擔任部落酋長。

他在家鄉完成中學教育,在福特哈爾大學就讀時,因捲入學生會抵制學校不合理政策的活動而被退學;之後,又為了逃避家族安排的婚姻而前往約翰尼斯堡半工半讀,先後在煤礦場和律師事務所待過。至此,一個熱血、自主而又吃苦耐勞的形象在曼德拉身上已顯露無遺。

曼德拉先後在南非大學和約翰尼斯堡的金山大學拿到文學士和法律學位;之後,與好友合夥開業當律師,為清寒黑人提供免費或低廉的法律諮詢服務。

從事社運期

一九四四年,曼德拉加入非洲人國民大會(簡稱非國大),並與人成立該組織青年聯盟(青盟),四年後當選青盟總書記。一九五二年,曼德拉因受印度聖雄甘地影響,發起「藐視」運動,對不公的法律,發起大規模的非暴力不合作運動,受到全體黑人的尊敬。

一九五八年,當政者將一千餘萬非洲黑人設限在一二‧五%的南非國土內,並落實通行證制度,結果加劇了南非黑人和白人間的衝突,而導致一九六○年的沙佩維爾慘案。當時,南非軍警在沙佩維爾對著五千名示威遊行群眾射擊,有六十九人遭殺害,近兩百人掛彩。

接著,南非政府進入緊急狀態,並四處逮捕抗議者,非國大遭禁,曼德拉則轉入地下活動。

漫長監禁期

一九六一年,曼德拉成立非國大武裝組織「民族之矛」,並出任總司令。隔年,他前往非洲和歐洲各地旅行,回國後,在美國中央情報局的幫助下遭南非種族隔離政權逮捕入獄,罪名為「非法離境」和「煽動罷工」,刑期五年。

一九六四年,南非政府再以「企圖用暴力推翻政府」之罪名,對服刑中的曼德拉判處終生監禁,並將之移往南非一九六○年代中期至九○年代初期最大的祕密監獄「羅本島」(Robben Island),長達十八年,直至一九八二年才押回開普敦的波斯摩爾監獄。在羅本島,曼德拉受盡非人待遇,不時到島上採石場做苦役,結果染上肺結核。

在監禁期間,除了苦役,曼德拉仍不時在牢房中跑步、健身,自我鍛鍊,並堅持在監獄的院子種下心中的福田:一片廣披植物的菜園。

重見天日後

曼德拉監禁期間,南非的反種族隔離抗議愈演愈烈,期間國際社會亦對南非政府施與嚴厲制裁。在內憂外患下,南非政府終於在一九九○年結束隔離政策,並釋放了曼德拉。此舉讓一九九三年的諾貝爾和平獎同時落在曼德拉和當時的南非總統德克勒克身上,肯定他們為消除種族歧視所做出的貢獻。

一九九四年,曼德拉在南非全民享有公民權的情況下,成為南非史上首位民選黑人總統。一九九九年,卸任的曼德拉設立曼德拉基金會,投身慈善事業,旨在改善農村兒童受教條件,並幫助解決愛滋問題。

政治風範

高瞻遠矚 胸襟豁達

由於堅信「讓黑人和白人成為兄弟,南非才能繁榮發展」,曼德拉年輕時就為了解除種族隔離政策四處奔走,結果卻遭南非白人政府扣上「叛國」的罪名逮捕入獄。看似諷刺,不過,對於既得利益者,只要權力遭到威脅,即便全世界與之為敵,也會為了捍衛自己的權利而剷除異己,「國家利益」早拋諸腦後。但曼德拉的行事作為卻正好相反。

與白人協議

他凡事以國家為重,必要時他會放下身段,置個人榮辱於度外。在獄中,曼德拉即感受到白人統治者的脆弱,於是開始與對方展開初期對話。此舉其實有違其所隸屬的非國大的集體意志。非國大除了有「白人壓迫者」的共通敵人外,少有共識,其組成分子紛雜,各懷鬼胎,而且立場堅硬,對付敵人一點也不手軟。對此,曼德拉心知肚明,於是他「擅自作主」,與迫害他的人達成「以大局為重」的協議。

此協議暫時保護了少數白人的家業,讓權利被剝奪者耐心等待補償,避免白人技術人才和資本外移,最重要的是,免除了一場可造成生靈塗炭的腥風血雨。

不戀棧權力

曼德拉在南非初解放時當上首任民選總統。對其個人而言,穩定人心和統一國家的作用實大於個人的權位殊榮。因此,早在屆滿之前,他就放話不再競選連任。這在非洲領袖多攬權、腐敗的情況下,堪稱異數。

無私的胸襟讓曼德拉成為「政治家」,而非整日追逐權力的政客。連南非前白人總統德克勒克都讚賞曼德拉為上個世紀最偉大的人物之一;在二○○四年南非廣播公司舉辦的票選活動中,曼德拉更獲「最偉大南非人」的殊榮。

身後影響

體現宗教人文情操

如今,高齡的曼德拉在接二連三的舊疾復發中,生命如風中殘燭,讓愛戴他的人為其健康祈福。不過,同時間其「身後事」也漸漸浮出檯面。

不保的家產和政產

對曼德拉的家人而言,這「身後事」就是家產的分配吧。曼德拉一生中有三次婚姻,與前兩任妻子育有六個子女,不過長女早么,兩個兒子已先後死於車禍和愛滋病。

日前,曼德拉的兩個女兒為了奪回老爸的藝術收藏品和信託基金的控制權,而與曼德拉的代表律師和兩名好友對簿公堂。家醜外揚,讓如今尚在世的曼德拉情何以堪。

對於關心政壇影響力的新聞媒體人,「身後事」就是曼德拉所留下的政治遺產。《紐約時報》的前執行總編比爾‧凱勒(Bill Keller)認為曼德拉留給南非最有價值的禮物就是「一種耐心妥協的文化」,但這禮物將隨著「後繼無人」以創造出更有信用的政府而變質。

永傳誦的精神遺產

但對芸芸眾生而言,曼德拉的「身後事」莫過於其在世時的為人處事和所發揮的影響力。熟知曼德拉的人都對他的真性情和待人以誠的風格留下深刻印象。

據說,有一回曼德拉乘坐的小飛機一個引擎突然熄火,機上人員慌做一團,曼德拉好整以暇地在看報,沒想到飛機安全著陸後,竟表示:「我當時嚇壞了!」

後來,他當上總統,原總統府禮賓司長倫德斯以為新總統一定會用自己人,正準備打包回獄政單位時,曼德拉卻敲門進來,在聽了對方的想法後,竟幽默地說:「獄政的狀況我很熟,那裡沒什麼前途的。你要走,我不攔你,但做總統我沒經驗,很需要借重你。我打算做一任,最多耽誤你五年,你如果留下,我會很感激。」不消說,倫德斯留了下來,還成了曼德拉的超級粉絲,深深感動於他謙和與熱心的為人。

不過,對一般世人而言,曼德拉一生為人權奮鬥的傳奇故事才是最令人動容的,而幾個關鍵時刻更展現了偉大的宗教人文情操,令人難以忘懷。

信:人人生而自由平等

曼德拉為了南非黑人的人權問題身陷囹圄二十七年,其堅苦卓絕、不屈不撓的奮鬥精神讓全世界感動,許多有力人士於上個世紀八○年代初紛紛為其請命,待重見天日時,已是七十二歲的老翁,但他無怨無悔,因他深信「人人生而自由平等」。

望:寄望於畫畫和運動

曼德拉服刑期間,在看似無望的鐵窗生活中,常畫畫自娛,但世人從他繽紛的畫作中看到的卻是希望。

除了畫畫,曼德拉還有一項長才:能洞悉運動的力量。從小就熱愛跑步、學過拳擊的曼德拉常說:「運動深具改變世界、團結人心的力量;它具有年輕人都懂的語彙,而且能在絕望處撒下希望。」

後來,曼德拉的此番見解真的在運動場上戲劇性地上演。一九九五年,南非國家橄欖球隊在自己的土地上贏得當年度的世界盃冠軍。當曼德拉將年度冠軍獎盃交至國家隊隊長法蘭索瓦.皮納爾(Francois Pienaar)的手上時,此情此景成了象徵戰勝種族隔離政策、黑白統一的經典畫面。

愛:放下仇恨,得自由

曼德拉被關在有「活地獄」之稱的羅本島時,受盡折磨,有三個獄卒專找他的碴。但曼德拉在一九九四年的總統就職典禮上,特地邀請他們參加就職儀式,並當著全球政要的面,向他們三位致意並逐一擁抱:「很高興當年陪伴我在羅本島度過艱難歲月的三位獄警也來到現場。我年輕時性子暴躁,在獄中,正是在他們三位的幫助下,才學會控制情緒。」此話一出,群起鼓掌,令所有在場人士肅然起敬。

曼德拉對苛待他的人不僅沒有恨,還用愛的行動原諒了他們,因為他深諳「壓迫者和受壓迫者都需要被解放」的道理。他認為:壓迫者奪走別人的自由,是仇恨和偏見的囚徒;受迫者如果還懷恨在心,也等同自我囚禁。

原來,真正可以囚禁人類的,不是外在的任何束縛,而是內在的各種執念。此番深刻體認讓曼德拉不只是鬥士,更猶如使者;他的一生除了體現了各種美好的宗教人文情操,最重要是他傳遞了自由平等的真義,提醒世人「解鈴還需繫鈴人」,困頓者需自我解套,方得享有真正的自由。這該是曼德拉留給世人最棒的禮物吧。