要認識徐鍾珮出身背景與剛強個性,可讀她首部長篇小說《餘音》,那是一首昂揚的抗戰進行曲;想見識她女記者的才華膽識,則《多少英倫舊事》是她派駐倫敦寫回國的報導,視野開闊虎虎生風;《我在台北》初版於一九五一年,是她來台第一本文集,比起同輩女作家如琦君、艾雯的蘊藉典雅,此書名與文字都簡潔直接,不失女記者本色。

「我想我永不會忘記我對川端橋的第一眼!太陽正落在橋的那邊,血紅金黃。橋邊一片平陽土地。河水清澈,有幾個穿著花裙的女孩子跪著在洗濯衣服,橋邊一輛牛車,緩緩而行。」

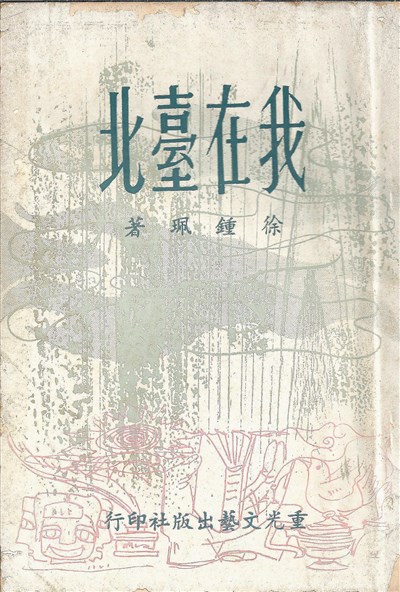

文句引自〈發現了川端橋〉一文,讀時就像正在看一幅水彩畫。初版封面很有意思:簡單線條勾勒出總統府的背景,畫面只塗有綠色,還畫了香蕉和鳳梨。書名加上外觀設計,本身「人事時地」明顯,透露著地景與時代種種訊息。

來台之前,徐鍾珮已知名於新聞圈──中央政治學校(政大前身)新聞系畢業,中國第一位受學院訓練女性記者。曾任南京中央日報駐倫敦特派員兩年,一九四八年報社將其報導結集成《英倫歸來》,一個月內書即再版,轟動一時。難怪來台第一本書趕緊告訴讀者:「我不在倫敦,我在台北。」《多少英倫舊事》書增訂後,一九六四年由台北文星書店印行:同樣叫好又叫座。

徐鍾珮婚後成為外交官夫人。人妻角色與隨時可能外調,不得不辭去熱愛的新聞工作。一九五○年剛到台灣,一切皆未安頓,寫這本散文等於客居心情雜記。此時也是她掙扎於記者與主婦之間的角色轉換,「魚與熊掌」難以得兼,正不知如何取捨之際。

雖然如此,習慣於記者工作的她,初來島嶼,眼之所見心之所想,即使隨筆手記,五○年代初台北景觀人物乃通過筆尖一一保留下來。文學史書說此時多生產「反共懷鄉文學」,作者以書名輕易打破這類刻板印象。此書修訂新版更名《我在台北及其他》,一九八六年由純文學出版社印行。

《我在台北》/(散文集)/重光文藝出版社(1951年初版)/純文學出版社(1986年修訂再版)