中國篆刻藝術源遠流長,早從春秋戰國時期就有印信的存在。後人為了方便印章藝術的研究、欣賞及學習流傳的方便,將蒐集的印章及其編款編輯成冊,謂之「印譜」。亦稱「印存」、「印集」、「印式」、「印舉」等,但還是以印譜最為人所熟知。

根據元代吾丘衍《學古編》附錄《世存古今圖印譜式》中,記有宋徽宗《宣和印譜》、王厚之《複齋印譜》、姜夔《集古印譜》等,但是這些書籍都已遺佚,不再復見。 目前所能見到的最早的印譜,是明代隆慶時期的顧從德於一五七二年所編輯的《集古印譜》。這套印譜一共六冊,內容包括作者本人的收藏及他人所藏的印章,收錄的玉印一百五十餘枚,銅印一千六百枚。

這套印譜開創了原印鈐蓋拓譜的先河,刊行後在金石界引起了很大震動。出版後的第三年,也就是明萬曆三年(一五七五),再次增補,玉印增加到二百二十餘枚,銅印增加到三千二百餘枚。在題列編排、用箋規格、譯文考證等方面都極其細緻,為以後的印譜形制奠定了基礎。

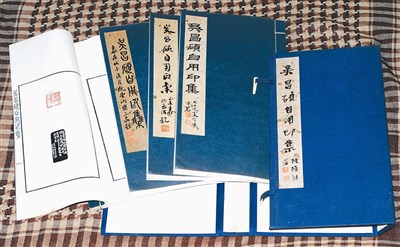

歷代印譜中,比較著名的還有清朝汪啟淑編輯的《飛鴻堂印譜》、 陳介祺 《十鐘山房印舉》等。然而這些都是收藏家匯集所收藏各家印章編輯而成。近代,則有書畫家或篆刻家,將自己的作品或用印匯集成專一家的印譜出現。

由於現代印刷技術發達,印譜先製成原拓印譜(即印文為印章直接沾印泥蓋出,編款則以拓碑方式以墨拓出),然後攝影、製版、印刷、出版,以達到推廣的目的。當然,原拓印譜無論欣賞或收藏,在質的方面都比印刷品好得太多了。