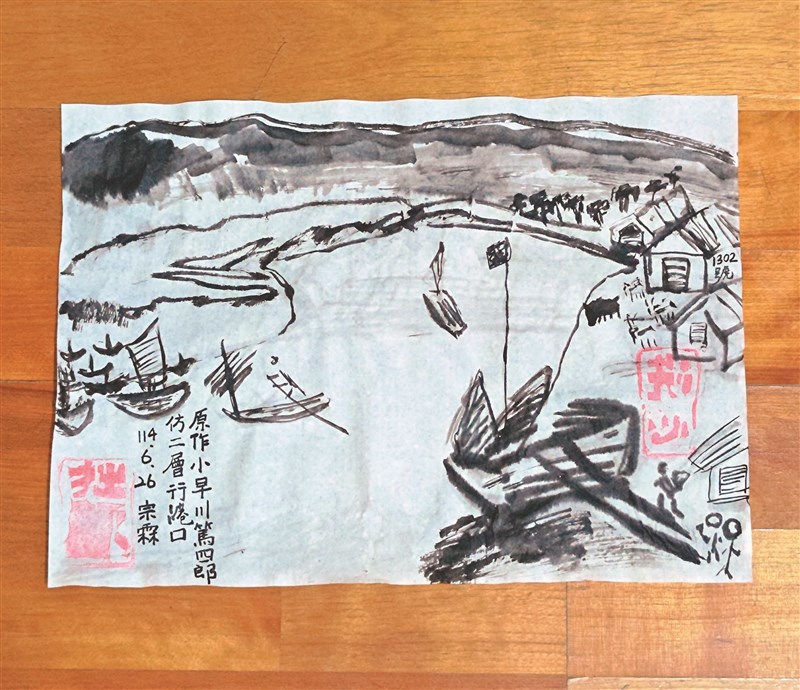

作者仿小早川篤四郎所繪二層行港口。圖/蔡宗霖

作者仿小早川篤四郎所繪二層行港口。圖/蔡宗霖 採用鋼筋混凝土建造的二層行溪舊公路橋。圖/蔡宗霖

採用鋼筋混凝土建造的二層行溪舊公路橋。圖/蔡宗霖

文/蔡宗霖

學生時期學歷史,似乎都是為了應付考試,無法領悟其中樂趣。中年時因工作調到台南二層行(今二行里),意外發現歷史其實滿有趣的,我們至少可以由四種面向欣賞二層行的人文歷史。

首先,可從文獻欣賞歷史脈絡。二層行位於台南市仁德區,先民期二層行部落交易發達,東邊有中州遺址,東北邊有廣大的牛稠仔遺址,北邊有十三甲遺址、鞍子遺址,東南邊有大湖遺址。因水質良好及陸路之便,為當時漢人最佳居處。荷據時期,因對台拓殖政策避免漢人和西拉雅原住民聯合對抗,故而往南發展。

一六六四年,鄭氏王朝〈永曆十八年台灣軍備圖〉中載有「二層行縣官謝岩」,為第一任萬年州知州,由此可知,此時二層行庄為萬年縣、州的治所,也就是行政中心。《台南縣誌》記載:「今二行村,明鄭時寫為二贊行或二層營,南臨二層行溪(今二仁溪),溪南北地方為漢人最早開拓之區域。」

清領時期,一六九四年《台灣府誌‧台灣府總圖》繪記有「二層行」。當地有句諺語:「蘇杭十三行,毋值台灣二層行」,由此亦可知昔日二層行地方貿易之興盛與繁榮。

其次,日據時期畫家小早川篤四郎曾繪製多幅台灣風景油畫,其中有一幅〈二層行港口〉,從中可見當時此地作為南路貿易轉運中心之風景。那時,由於大型船隻無法通航於二層行溪,因此兩岸和南路生產的蔗糖和稻米,均是從二層行溪港口(今清王宮前廣場)裝簍後,再運往安平轉運出口。

其三,史料記載當地因渡溪出現勒索情事,且有碑為證。因二層行為貿易往來必經之地,然二層行溪「源短流弱,驟盈驟涸」,除冬季溪水乾涸時可徒步涉溪,平時兩岸往來皆需依靠津渡與橋梁。

一七五三年王必昌《重修台灣縣志》中記載,二層行橋每年由里民及各埠頭捐資,以巨竹架之,偶以木材架橋,若是橋被沖走,才以竹筏或小艇渡之。十八世紀末(乾隆末期)舉人陳輝〈二層行橋〉詩云:「竹橋雙渡漲西流,草綠寒煙拂岸頭。馬足欲前還又卻,草綠寒煙拂於秋。」由此可知,當時連馬兒都因水流湍急不敢過橋。

清領時期,在夏季溪水豐沛期間,居民仰賴官渡與民渡的津渡竹筏往來二層行溪兩岸,同時亦有因渡稅與勒索等弊端產生的「義渡」。一八一四年,因頻頻發生渡夫勒索情事,里民向台灣知府汪楠陳情;同年經台灣府核准,由林正春等人設義渡,並頒〈二層行溪義渡示禁碑〉(原碑已毀,收錄於《仁德鄉志》)示警。

台灣北中南皆有義渡示禁碑,唯少見以「編竹覆土」的巨竹所架設,可說是二層行渡溪無二之景色。

最後,可從文化資產面向來欣賞。日據時期因開闢縱貫公路,採用鋼筋混凝土建造「二層行溪舊公路橋」,並在南北兩端橋頭柱對刻〈二層橋〉橋名碑,以及〈大正十年二月竣工〉竣工碑。自二層橋竣工後,曾經兩次遭溪水沖毀並使用不同材料搶修,橋身形成兩段迥異的建物結構,成為該橋最大的特色。

到此一遊時,除欣賞二層行四百年的人文風情,亦可仿照小早川篤四郎描繪二層行風光,日後也許將成為珍貴的歷史史料。